Le rock, c’est plus qu’un genre musical : c’est une ligne de front. Une barricade faite de guitares saturées, de distorsions abrasives, de paroles politiques scandées sous les stroboscopes. C’est une culture du refus, un manifeste amplifié, une forme de dissidence musicale qui refuse de s’éteindre dans les playlists fades des radios mainstream. Depuis ses débuts, le rock engagé a porté toutes les luttes culturelles, toutes les protestations sociales. Il a épousé la contre-culture, s’est infiltré dans les marges, a donné la parole aux minorités rock, aux voix marginales, aux féministes électrifiées, aux anarchistes sonores. Il a crié contre la guerre, la misère, le racisme, la machine à broyer des vies qu’on appelle société.

Parlons de punk politique, de grunge désabusé, de rock queer, de concerts alternatifs, de scènes DIY, de radios pirates et de labels autogérés. Evoquerons es slogans rugueux, les pamphlets sonores, les paroles incisives imprimées dans des fanzines trempés dans la rage. Passerons par les scènes underground, les bruitismes engagés, les manifestes enregistrés sur quatre pistes dans des caves humides, les festivals éco-conscients, les groupes militants qui ne vendent pas mais dérangent. Parlons de transgression musicale, d’activisme artistique, de rock indépendant qui refuse le silence comme on refuse l’oppression.

Car tant qu’il y aura des murs à taguer, des corps à libérer, des idées à défendre, le rock aura toujours un ampli branché. Et sa fonction première restera intacte : faire du choc culturel, un cri d’alarme, une onde de choc, une arme poétique. Bienvenue dans l’univers du rebellion rock.

The Clash

Les Racines Révolutionnaires du Rock

Introduction : Examen des origines du rock’n’roll en tant que mouvement de contre-culture défiant les normes sociales. Des débuts sulfureux aux premiers slogans amplifiés à fond les gamelles.

Le Rock comme Réponse aux Conventions Sociales

Le rock’n’roll, c’est d’abord un big bang sonore dans l’Amérique des fifties. D’un côté, les ghettos noirs où naît le blues du Delta, le gospel rugueux, le jump blues syncopé. De l’autre, des jeunes blancs désœuvrés en mal de sensations. Le choc entre les deux donne naissance à une onde de choc culturelle. Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Sister Rosetta Tharpe jouent vite, fort et librement. Les guitares tranchent l’air comme des poignards. Le Sun Studio de Memphis, tenu par Sam Phillips, devient la plaque tournante de cette nouvelle fureur musicale.

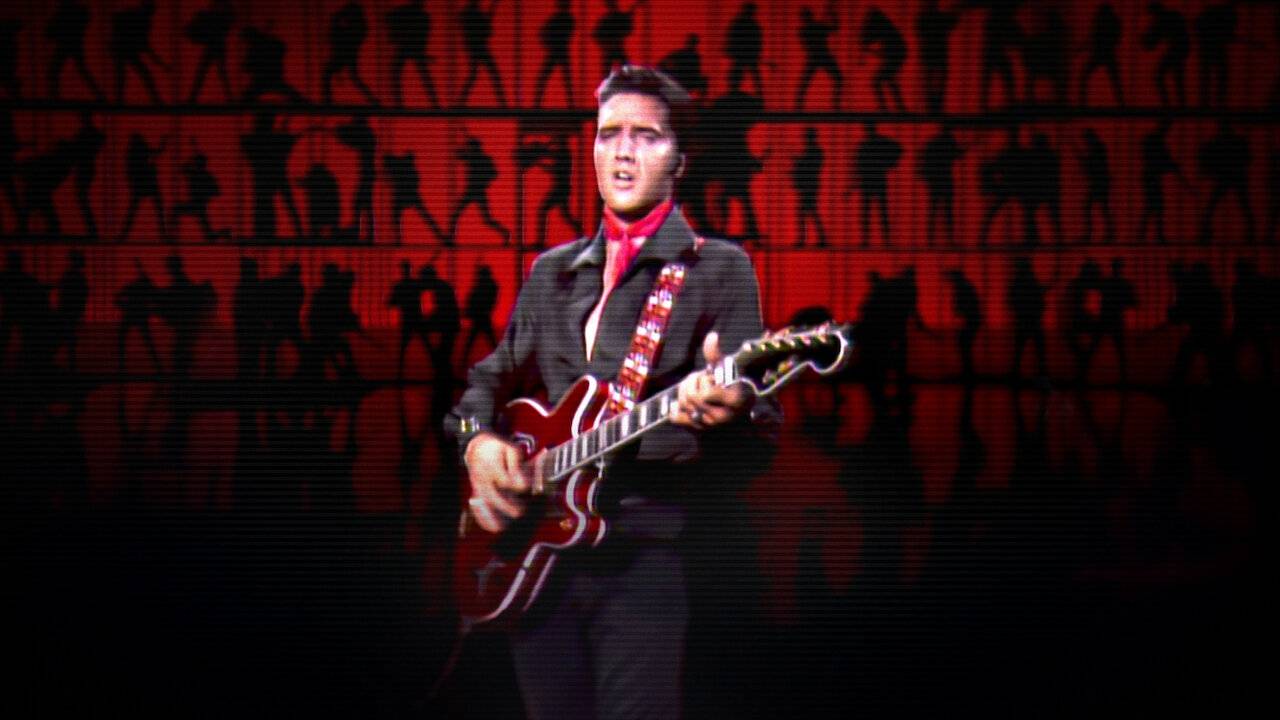

Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis enregistrent dans ce sanctuaire devenu mythique. Le rock’n’roll explose et renverse les normes établies : rythmes sexuels, paroles provocantes, et surtout, mélange racial impensable dans une Amérique ségrégationniste.

Les radios comme WLAC ou WINS à New York diffusent ces sons jugés obscènes, créant la panique chez les ligues de vertu. Les prédicateurs hurlent au diable. Les disques sont brûlés en public. Des journalistes de la presse conservatrice accusent cette musique de « corrompre la jeunesse ». Le rock dérange car il libère. Il casse les carcans.

Et ce n’est pas un hasard si Alan Freed, DJ et promoteur du terme « rock’n’roll », sera plus tard accusé de toutes les dérives : il incarne le mélange des genres, des cultures, des classes. Dans les salles comme l’Apollo Theater, le Fillmore East, le Whisky a Go Go, des corps noirs et blancs vibrent ensemble. Le rock est subversif non pas uniquement par ses textes, mais par sa simple existence. C’est la bande-son d’une révolte latente.

Pendant ce temps, les ingénieurs du son, souvent dans l’ombre, façonnent cette rébellion sonore : Tom Dowd chez Atlantic, Norman Petty pour Buddy Holly, ou encore Owen Bradley chez Decca à Nashville. Leur rôle ? Créer un son brut, nerveux, qui transperce les murs. Le rock s’échappe alors des studios pour envahir les salles, les juke-boxes, puis les esprits.

À Londres, Joe Meek, producteur excentrique, construit un studio dans son salon et compose des hymnes hallucinés à coups d’effets réverb’ faits maison. L’insoumission est aussi technique. Le rock devient un laboratoire sonore autant qu’une arme sociale.

La musique contestataire est donc là dès les premiers riffs : elle choque, provoque, fusionne les genres, et surtout, elle bouscule les puissants. Et c’est précisément ce qui fait sa force. Le rock ne naît pas pour plaire, mais pour foutre le feu.

Le Retour du King et du rock : Elvis Presley

L’Engagement Politique des Premiers Rockeurs

Si les premiers rockeurs choquent par la forme, ils finissent vite par faire mal sur le fond. Le rock devient une caisse de résonance politique dans un monde en mutation. Bob Dylan, armé d’une guitare sèche et de textes ciselés comme des manifestes, inaugure l’ère de la protest song. Ses morceaux comme « Blowin’ in the Wind » ou « The Times They Are a-Changin’ » deviennent des hymnes pour les mouvements des droits civiques et contre la guerre du Vietnam.

Mais il n’est pas seul. Joan Baez, Phil Ochs, Woody Guthrie — père spirituel du folk engagé — tous reprennent le flambeau de la chanson à message. Les paroles deviennent politiques, sociales, dénonciatrices. Elles parlent d’inégalités, de racisme, de pauvreté, d’aliénation. Les années 60 voient émerger le rock comme instrument de révolte globale.

C’est aussi l’époque où The Beatles, après leur période rose, virent psychédélisme et révolte douce avec « Revolution ». John Lennon devient une figure majeure de l’anti-establishment. « Working Class Hero » ou « Give Peace a Chance » sont devenus les mantras d’une jeunesse en colère.

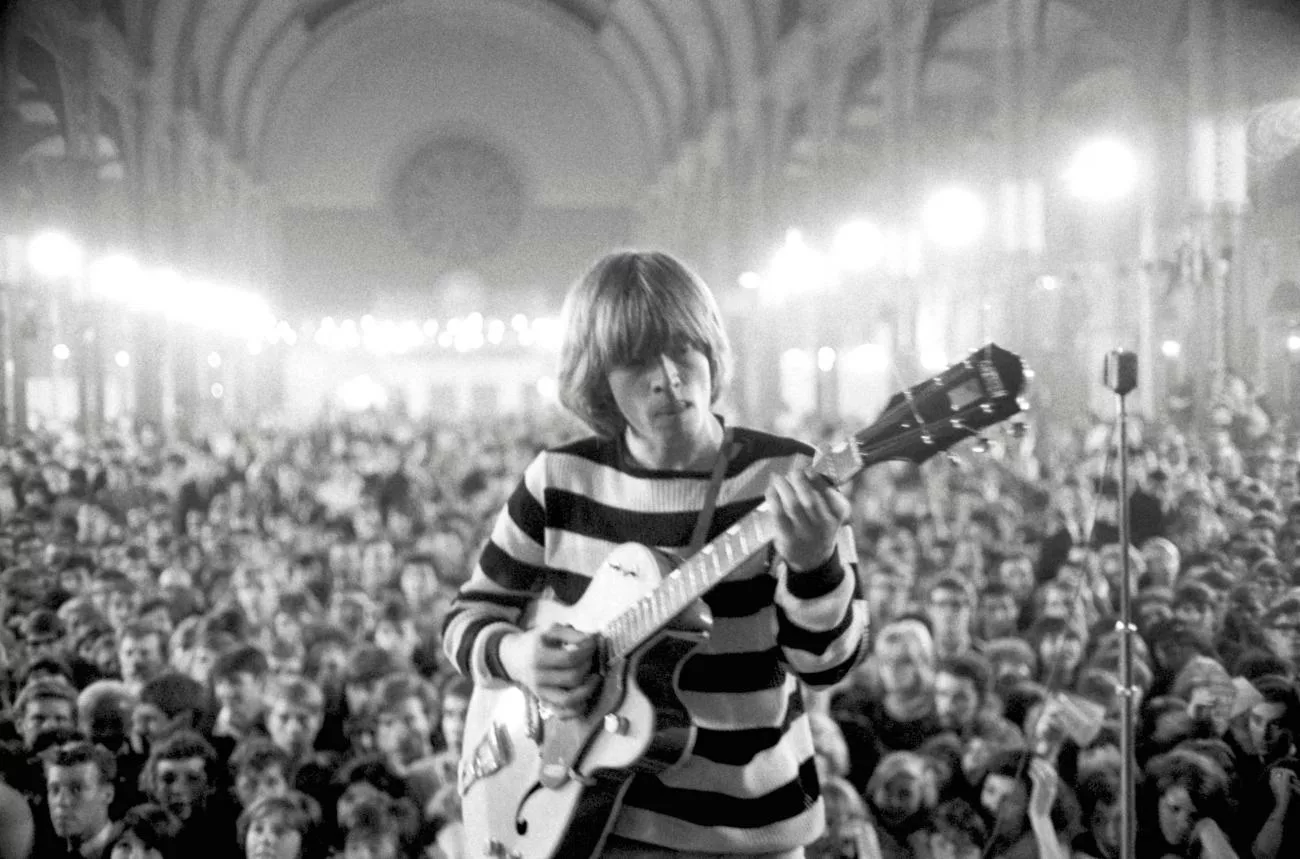

De l’autre côté de l’Atlantique, The Rolling Stones ne sont pas en reste. « Street Fighting Man » est un écho sonore aux émeutes de 1968. Mick Jagger incarne le dandy provocateur qui défie les conventions. Pendant ce temps, Jimi Hendrix, vétéran afro-américain, électrifie l’hymne américain sur la scène de Woodstock, en pleine guerre du Vietnam. Provoc’ ? Art ? Acte politique pur.

Dans les coulisses, des figures techniques façonnent ce son de révolte : Glyn Johns, ingénieur fétiche des Stones et des Who, capte l’énergie brute de la scène britannique. George Martin, le « cinquième Beatle », donne aux messages lennoniens une ampleur symphonique.

Les festivals deviennent des zones autonomes temporaires : Woodstock, Altamont, Isle of Wight… Des dizaines de milliers de jeunes s’y retrouvent pour écouter des appels à la paix, à la liberté, au refus de la norme. La scène devient agora.

Et les radios suivent. Des stations pirates comme Radio Caroline ou Radio London diffusent ces hymnes engagés, contournant la censure, défiant l’autorité. Même les pochettes deviennent politiques : pense à « Machine Gun » de Band of Gypsys, ou « We’re Only in It for the Money » de Frank Zappa, parodie psychédélique de la culture dominante.

Le rock, à ce moment-là, cesse d’être uniquement une musique. Il devient un mouvement. Un contre-pouvoir. Une arme douce. Une déclaration de guerre signée d’un médiator. Et les puissants commencent à comprendre que derrière chaque ampli Marshall se cache une révolution qui gronde.

Punk, Grunge et Autres Mouvements : La Rébellion en Mutation

Le Punk : L’Explosion de la Contestation

Pas de paillettes. Pas de solos interminables. Juste trois accords, un cri, et une urgence viscérale. À la fin des années 70, le punk débarque comme une bombe artisanale dans les ghettos de Londres et les ruelles de New York. Ce n’est plus seulement la contestation : c’est la haine du système. Les Sex Pistols, menés par Johnny Rotten et managés par l’inénarrable Malcolm McLaren, incarnent le chaos. « God Save the Queen » fait l’effet d’un cocktail Molotov balancé au Jubilé. La BBC le bannit, le public en fait un tube.

The Clash, eux, politisent la rage. Avec des titres comme « London Calling » ou « White Riot », ils dénoncent le racisme, la brutalité policière, le capitalisme sauvage. Le groupe, emmené par Joe Strummer, devient la conscience de la classe ouvrière anglaise. En face, aux États-Unis, Ramones, Dead Kennedys, Black Flag ou Bad Brains mettent en place les fondations d’un punk plus radical encore. Jello Biafra, frontman des Dead Kennedys, est un activiste invétéré, candidat symbolique à la mairie de San Francisco, pamphlétaire sans micro dans la poche.

Mais le punk ne s’exprime pas que par la musique. Il s’infiltre partout : dans les fanzines photocopiés, les radios pirates, les squats et les centres sociaux autogérés. C’est un mode de vie, une esthétique, un refus. Le fameux DIY — Do It Yourself — devient un acte politique total. On écrit, on imprime, on organise ses propres tournées. On refuse l’industrie musicale, les majors, les compromissions.

À l’arrière des scènes, les ingés son se battent pour préserver l’authenticité du son. Steve Albini, ingénieur du brutal « In Utero » de Nirvana, est une figure du punk éthique. Il rejette les labels, enregistre dans son studio Electrical Audio, et refuse les royalties. Pour lui, le rock est un contrat moral.

Des salles comme le CBGB à New York, le 100 Club à Londres, ou le Gibus à Paris deviennent des temples de la dissidence. On y crache sur scène, on gueule, on s’électrocute à moitié sur des amplis pourris, mais on y livre des manifestes hurlés.

Le punk est aussi féministe, queer, antifa. Poly Styrene (X-Ray Spex), The Slits, Au Pairs, Lydia Lunch, Crass, Minor Threat… Tous repoussent les limites. Et que dire de Fugazi, avec Ian MacKaye, qui impose des concerts à bas prix et refuse tout merchandising ? Chaque action devient politique.

On pourrait dire que le punk est mort. Mais la vérité, c’est qu’il s’est disséminé. Dans le hardcore, dans le post-punk, dans le noise, dans le metal anarchiste, dans le street art, dans le skate, dans le tatouage, dans les luttes écologiques. Le punk est partout où l’ordre veut dominer et que quelqu’un crie « NON ! » avec une guitare trafiquée et un micro déglingué.

Le Grunge : Le Désenchantement en Musique

Bienvenue dans les années 90. L’Amérique post-Reagan est morne, saturée de cynisme, gavée de consumérisme, anesthésiée par la télé-câble. Et voilà que surgit une voix rauque, râpeuse, venue des brumes humides de Seattle. Le grunge, cette bête étrange, mi-rock mi-spleen, déboule avec ses chemises à carreaux et son odeur de clope froide. Et derrière ses accords plombés se cache une véritable révolte sourde, un cri étouffé contre un monde qui ne tourne plus rond.

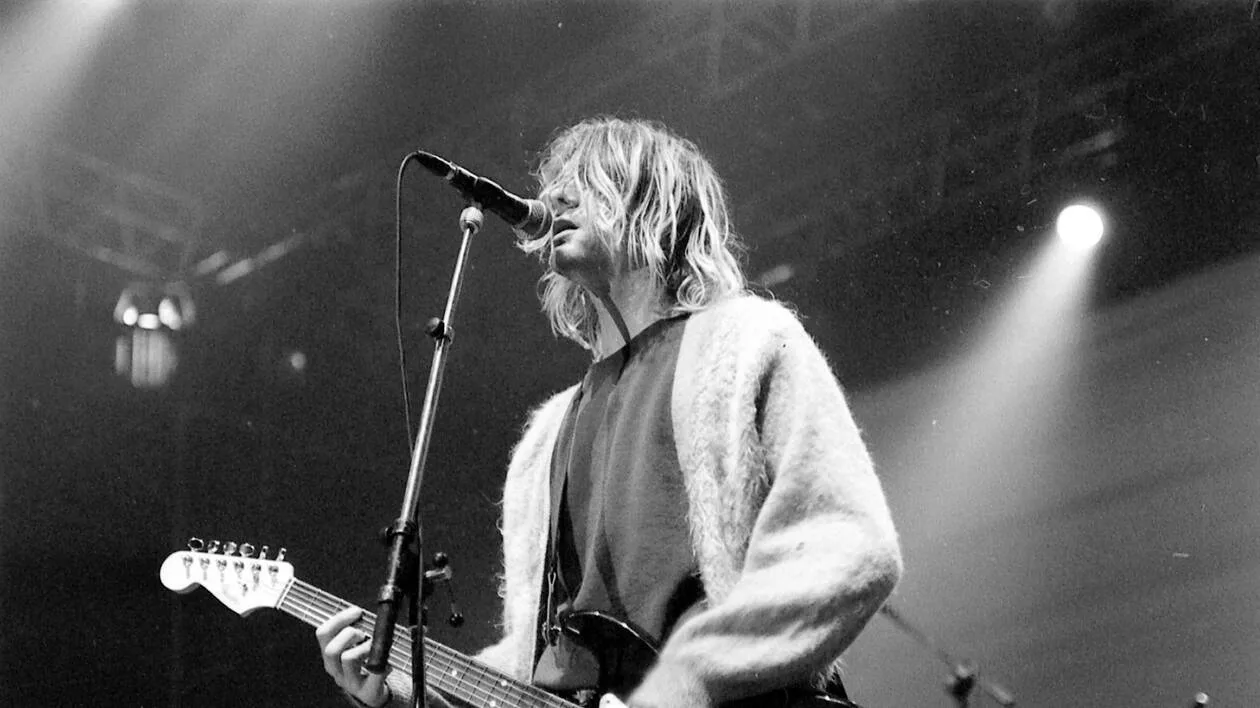

Nirvana, bien sûr, devient le fer de lance de ce malaise générationnel. « Smells Like Teen Spirit » est une bombe molle qui explose dans la tête de toute une jeunesse désabusée. Kurt Cobain, mi-gourou malgré lui, mi-symbole d’une dépression collective, refuse les règles du showbiz, les stades, les caméras. Il parle de mal-être, de rejet, de marginalité, de drogues, de suicide. Ce n’est pas que du rock, c’est une antithèse de la pop culture dominante.

Nevermind – Nirvana (1991)

Autour de Nirvana gravitent des groupes tout aussi puissants : Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Mudhoney. Leurs riffs sont lourds, poisseux, introspectifs. Eddie Vedder, de Pearl Jam, refuse les vidéoclips, boycotte Ticketmaster, critique le capitalisme de l’industrie musicale. Chris Cornell, quant à lui, offre des paroles noires comme l’encre, abordant l’addiction, la perte, la solitude. Tous chantent pour ceux qui n’ont plus foi dans les institutions, dans l’avenir, dans eux-mêmes.

Les producteurs et ingénieurs du son jouent aussi un rôle crucial dans cette esthétique : Jack Endino, surnommé le « Godfather of Grunge », capture le son cru des débuts au studio Reciprocal Recording ; Butch Vig, producteur de « Nevermind », enregistre Nirvana au Sound City Studios à Los Angeles, un endroit désormais culte, où les murs suintent la rébellion. Leur boulot ? Garder l’authenticité, refuser le vernis commercial.

Le grunge n’est pas une mode, c’est une claque. Une désillusion mise en musique. Et si Sub Pop Records, le label culte de Seattle, devient l’étendard du genre, c’est parce qu’il comprend l’urgence de cette nouvelle génération. Une génération qui ne crie pas, mais gémit, qui ne parade pas, mais traîne les pieds, qui ne rêve pas de célébrité, mais cherche du sens.

Les scènes de Seattle, comme le Crocodile Café, le Moore Theatre ou le Showbox, deviennent des lieux de culte. On y joue fort, mal parfois, mais avec une sincérité à fleur de peau. Le grunge refuse le spectaculaire. Il préfère le vrai, même si ça pue la sueur et l’ennui.

Et puis vient la chute. Le suicide de Kurt. La récupération médiatique. Le mot « grunge » devient un sticker marketing. Mais la rébellion continue, discrète, souterraine. On la retrouve dans Queens of the Stone Age, A Perfect Circle, Tool, Deftones. Des groupes qui héritent du désenchantement, mais refusent le cynisme.

Le grunge, c’est la politique du mal-être, du ras-le-bol, du refus d’un monde trop propre, trop lisse, trop faux. Il ne manifeste pas avec des pancartes, mais avec des riffs qui traînent les pieds. C’est la musique contestataire de ceux qui n’ont même plus l’énergie de gueuler, mais qui continuent à brancher leurs guitares, comme une dernière ligne de défense.

Le Riot Grrrl : Féminisme et Rock

Oublie le boys club. Oublie les solos masturbatoires et les loges pleines de bière tiède. Le Riot Grrrl, c’est la claque féministe qui débarque dans les années 90 pour dire au rock : « dégage de mon chemin, j’ai une guitare et une rage à libérer ».

Né dans l’Oregon et l’État de Washington, porté par des groupes comme Bikini Kill, Bratmobile, Heavens to Betsy, L7 ou encore Sleater-Kinney, ce mouvement est bien plus qu’un simple sous-genre du punk. C’est un manifeste sonore, un réseau militant, une armée de filles en Doc Martens avec des micros comme poings levés.

Le Riot Grrrl, c’est Kathleen Hanna montant sur scène pour hurler des textes crus sur le viol, l’avortement, la misogynie systémique, les agressions en concert. C’est Tobi Vail écrivant des pamphlets furieux dans des fanzines tirés à la main. C’est Corin Tucker et Carrie Brownstein balançant leurs tripes dans des riffs nerveux et intimes.

Le son ? Brut, râpeux, pas lissé. Les mots ? Engagés, politiques, frontalement féministes. Ce n’est pas juste de la musique, c’est une guerre des nerfs contre un système sexiste, raciste, hétéronormé. Les concerts deviennent des zones autonomes féministes, avec des espaces « safe », des prises de parole, des distributions de tracts.

Côté technique, le Riot Grrrl rejette aussi les normes de l’industrie. Pas question de producteurs machos qui dictent quoi enregistrer. On fait ça à la maison, dans des garages, avec des 4-pistes crados. Des noms comme Steve Fisk (Beat Happening, Nirvana) ou John Goodmanson (Sleater-Kinney, Blonde Redhead) accompagnent cette génération sans jamais l’écraser.

Les salles ? Des lieux alternatifs comme ABC No Rio à New York, le 924 Gilman Street à Berkeley ou le Meow Meow à Portland. On y entre avec une pancarte, un flyer et une détermination en acier trempé.

Les fanzines comme Girl Germs, Jigsaw, Riot Grrrl Zine ou encore Chainsaw deviennent des canaux de communication et d’éducation politique. Pas besoin d’Instagram, juste une photocopieuse et une idée tranchante comme une lame.

Le mouvement est intersectionnel, avant même que le mot ne soit à la mode. Il parle aussi de genre fluide, de sexualité queer, de santé mentale, de pauvreté, de lutte des classes. Ce n’est pas un club fermé, c’est un espace de résistance.

Aujourd’hui encore, l’influence du Riot Grrrl infuse. Dans des groupes comme Big Joanie, Dream Wife, The Linda Lindas, dans des collectifs comme Girls Rock Camp, dans des scènes DIY à Bristol, à Berlin, à Tokyo. La rage n’a pas disparu. Elle s’est diversifiée.

Le Riot Grrrl, c’est la musique contestataire avec des ovaires blindés. Un cri de guerre, un appel à l’insoumission, une claque à la domination patriarcale. Et tant qu’il y aura des injustices, cette rage continuera de hurler dans les micros DIY, entre deux accords punk mal accordés, mais criants de vérité.

Les Thématiques Engagées dans les Paroles Rock

Protest Songs : Hymnes de la Contestation

Une guitare, un micro, et une urgence dans la voix. La protest song, c’est la colonne vertébrale de la musique contestataire. Elle est née bien avant le rock’n’roll, dans les champs de coton et les trains des hobos, quand Woody Guthrie chantait « This Land Is Your Land » avec une guitare sur laquelle était inscrit « This Machine Kills Fascists ». Mais c’est le rock qui a amplifié ce cri et l’a projeté dans les stades, les radios, les consciences.

Dans les années 60, le rock se fait la voix des indignés. Bob Dylan en est le prophète, Joan Baez la prêtresse. « Masters of War », « A Hard Rain’s A-Gonna Fall », « With God on Our Side »… Les paroles deviennent pamphlets, les refrains, des slogans. Les manifestations contre la guerre du Vietnam résonnent de guitares sèches et de chœurs en colère.

Mais très vite, la protest song se muscle. Avec Crosby, Stills, Nash & Young, avec des titres comme « Ohio », qui dénonce le massacre de Kent State. Avec Buffalo Springfield et « For What It’s Worth », qui capture la paranoïa de l’Amérique répressive. Les Doors, dans « The Unknown Soldier », transforment les bulletins de guerre en rituel sonore.

Puis vient l’explosion punk. La protest song devient un hurlement. Crass, Dead Kennedys, Bad Religion, Anti-Flag, Propagandhi : ces groupes parlent de prisons, de guerre, de fascisme, d’exploitation. Ils refusent le silence, refusent l’indifférence.

Dans les années 90, Rage Against the Machine injecte de l’électrochoc politique dans chaque riff. « Killing in the Name », « Bulls on Parade », « Guerrilla Radio » : Tom Morello électrifie les manifestes de Zack de la Rocha. C’est brut, frontal, impossible à ignorer.

Le hip-hop aussi influence le rock engagé. Des groupes comme System of a Down ou Body Count (avec Ice-T) fusionnent métal et dénonciation sociale. SOAD parle du génocide arménien, des prisons américaines, du conformisme occidental.

Même les artistes plus pop n’hésitent plus. U2, avec « Sunday Bloody Sunday », documente les troubles nord-irlandais. Bruce Springsteen, avec « Born in the U.S.A. », dénonce l’abandon des vétérans. Green Day, avec « American Idiot », crache son mépris de l’Amérique bushiste.

Et aujourd’hui ? Les protest songs sont plus vivantes que jamais. IDLES, Fever 333, Fontaines D.C., Bob Vylan, Sleaford Mods : les voix sont nouvelles, mais la rage est ancienne. On chante contre le Brexit, le racisme, la précarité, la masculinité toxique.

Les paroles, autrefois dénoncées comme accessoires dans le rock, sont redevenues des armes. Des mots tranchants, des vérités scandées, des slogans hurlés. Le rock n’est pas juste un son : c’est une plume militante branchée sur ampli. Et tant qu’il y aura de l’injustice, il y aura quelqu’un pour en faire un couplet qui claque.

Critique Sociale et Réflexion Politique

Le rock, ce n’est pas juste gueuler contre la guerre ou le président du moment. C’est aussi décortiquer les rouages d’un monde qui déconne. C’est brandir le miroir crade de la société pour qu’on y voie nos sales gueules. Et ça, le rock l’a toujours fait avec une lucidité brute.

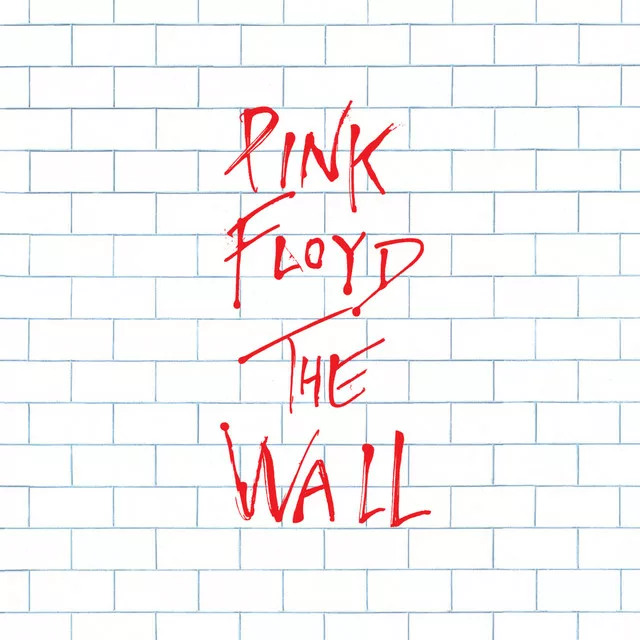

Prenons Pink Floyd. Leur chef-d’œuvre « The Wall » n’est pas seulement une fresque de névroses post-punk : c’est une charge contre l’école oppressive, les traumas générationnels, l’isolement social. « Another Brick in the Wall (Part II) » reste un classique de l’anti-autoritarisme éducatif. Roger Waters, après le split, continue de militer à coups de concerts géopolitiques et de scénographies anti-militaristes.

Le rock britannique regorge d’exemples : The Jam (« Down in the Tube Station at Midnight »), Billy Bragg, The Smiths, The Specials… Tous ont chanté les ravages du thatchérisme, du racisme institutionnalisé, de la fracture sociale. Paul Weller, souvent surnommé « The Modfather », n’a jamais mâché ses mots sur la classe ouvrière anglaise, le chômage et l’ennui des banlieues post-industrielles.

Côté US, Bruce Springsteen est le barde des laissés-pour-compte. Dans « The River », « Factory », « Youngstown », il raconte la vie qui s’effrite dans l’Amérique profonde, l’angoisse des ouvriers, la désillusion post-rêve américain. Tom Petty, John Mellencamp, Steve Earle : tous dressent un portrait sans fard de l’Amérique oubliée.

La critique sociale ne s’arrête pas aux paroles : elle est aussi dans l’attitude, dans la manière de se produire, dans les structures qu’on refuse. Fugazi, encore eux, refusent les labels, les salles hors de prix, les majors. Le groupe incarne l’éthique radicale : autonomie, égalité, refus du star system.

Et comment ne pas parler des Dead Kennedys ? Leur satire acide de l’Amérique reaganienne dans « California Über Alles » ou « Holiday in Cambodia » est d’une férocité rare. Chaque chanson est une chronique cynique des dérives du pouvoir, du consumérisme, de la complaisance des classes moyennes.

Dans les années 2000, Arcade Fire débarque avec un rock de chambre orchestré qui parle de mort, de religion, de banlieue, d’ennui existentiel. « The Suburbs » est une œuvre critique sur l’uniformisation, la perte de repères, le mal-être planqué derrière les clôtures blanches.

Et aujourd’hui ? Fontaines D.C. dresse le portrait d’une Irlande post-Brexit ravagée par l’ennui et la spéculation. IDLES crache contre le patriarcat, les fachos, les inégalités. Shame, Sleaford Mods, Bob Vylan continuent de tirer à balles réelles sur la gentrification, le racisme, les services publics à la ramasse.

Même des artistes comme St. Vincent, Phoebe Bridgers, Ezra Furman abordent des sujets brûlants comme l’identité, le genre, l’effondrement psychique collectif. Le rock ne se tait pas. Il s’adapte, il murmure parfois, mais chaque mot pèse.

Alors non, le rock n’a pas besoin de hurler pour déranger. Il peut aussi grincer, questionner, fissurer les certitudes. La critique sociale, dans le rock, c’est un scalpel. Ça tranche net. Et ça fait réfléchir — parfois même danser.

Le Rock Contemporain : Toujours un Acte Politique ?

Héritage et Évolution de la Rébellion Rock

Le rock ne meurt jamais, il mue. Il change de peau comme un serpent électrique. Ce que les Stones ou Dylan ont allumé dans les années 60, d’autres le ravivent encore aujourd’hui avec des riffs incendiaires et des postures enragées. Mais la rébellion rock n’est plus figée dans une époque : elle s’étire, se transforme, traverse les genres et les générations.

L’héritage est là. Intact. Rage Against the Machine n’a pas juste inspiré les groupes engagés : ils ont changé la grammaire du rock contestataire. Et dans leur sillage, on trouve des formations comme Fever 333, menés par Jason Aalon Butler, véritables performers militants qui allient hardcore, hip-hop et activisme de terrain. À leurs concerts, on parle de brutalité policière, de suprémacisme blanc, de gentrification. On ne sort pas juste avec des acouphènes, on repart politisé.

IDLES, les punks post-brexit de Bristol, reprennent les armes. « Joy as an Act of Resistance » ou « Ultra Mono » sont des mantras de survie urbaine et antifasciste. Leur frontman Joe Talbot éructe ses douleurs, ses contradictions, ses colères, dans un accent rugueux comme un pavé lancé sur la vitrine du conformisme.

Côté américain, Sheer Mag, Downtown Boys, Mannequin Pussy ou Priests incarnent une scène DIY engagée, queer, anticapitaliste. Les concerts sont des assemblées populaires électriques. Les paroles : des tracts scandés sur fond de fuzz.

Même dans le metal, l’engagement gronde. Gojira parle d’écologie et de spiritualité radicale, Architects pousse un cri contre l’apathie collective. Et Code Orange, groupe mutant, amalgame hardcore et glitch numérique pour bâtir un chaos sonore politique.

La scène indépendante française n’est pas en reste : La Femme, Frustration, Structures, Martha Da’ro, ou encore les collectifs comme La Colonie de Vacances intègrent une démarche critique de la société, des discours anticonsuméristes, féministes, ou anti-flics, souvent portés sur scène dans des performances hybrides.

Sur le plan technique, les labels indépendants jouent un rôle essentiel dans la transmission de l’héritage. Des structures comme Rough Trade, Epitaph, Kill Rock Stars, ou Sacred Bones offrent un espace aux voix dissonantes, refusent la compromission avec le mainstream et créent des catalogues militants.

Des ingénieurs du son comme Sylvia Massy (Tool, System of a Down), ou Steve Albini (encore lui), incarnent ce refus de la standardisation sonore. Chez eux, l’authenticité est politique. Les imperfections deviennent des prises de position. Les enregistrements analogiques, un acte de résistance.

Le rock contestataire ne se limite plus à un style musical. C’est une posture, un choix de production, une manière de communiquer, de diffuser, d’éduquer. C’est un écosystème parallèle où la création est un geste militant.

Et surtout, il continue à faire peur. Parce qu’il pense, parce qu’il mord, parce qu’il ne s’excuse pas. Même sans vendre des millions. Même sans passer en boucle sur les ondes. Tant que l’ordre règne, le rock contestataire sera là pour semer le désordre.

Le Rock face aux Nouveaux Défis Sociaux

Le monde a changé, la musique aussi. Mais les plaies sociales sont toujours là, béantes, et le rock continue de jouer les antiseptiques bruyants. Les défis d’aujourd’hui ne sont plus seulement la guerre ou l’injustice raciale : ils s’appellent climat, crise migratoire, surveillance numérique, intelligence artificielle, crises identitaires. Et le rock, fidèle à sa tradition d’insoumission musicale, en fait ses nouveaux chevaux de bataille.

Prenons Thom Yorke et Radiohead. Depuis « OK Computer », ils pointent les dérives technologiques et la désincarnation du monde numérique. « Idioteque », « The National Anthem », ou « Everything In Its Right Place » sont autant de critiques acides de la société connectée, de l’aliénation moderne. Yorke milite ouvertement contre les politiques écocides, soutient Extinction Rebellion et enregistre sur des labels alternatifs.

Le climat, justement. Massive Attack, bien que plus trip-hop que rock pur, pousse à fond l’expérimentation politique : tournées bas-carbone, étude de leur empreinte écologique, soutien à Climate Emergency Fund. Gojira, côté metal, alerte depuis des années sur la destruction de la planète, avec des titres comme « Amazonia » ou « Global Warming ». Leurs concerts sont des cathédrales sonores où se mêlent brutalité musicale et conscience verte.

Et l’intime ? Phoebe Bridgers, Angel Olsen, Julien Baker abordent la santé mentale, la sexualité, le trauma, comme autant de luttes politiques personnelles. Elles font du folk rock une arme douce mais redoutable. Les mots sont choisis, les émotions crues, l’impact immense.

Les minorités prennent aussi la scène. Ezra Furman, musicien transgenre, mélange rock garage et revendications queer, tandis que Big Joanie, trio punk afro-féministe londonien, explose les stéréotypes. Special Interest, de la Nouvelle-Orléans, injecte de l’indus, du disco et de la rage queer dans un cocktail qui sent la sueur et la lutte.

Le rock interroge aussi les frontières : Moor Mother, entre spoken word et bruitisme, parle d’histoire noire, de colonialisme, de science-fiction afrofuturiste. Algiers, entre gospel, noise et post-punk, propose une musique post-raciale, poétique et furieusement politique.

Même des figures comme Billie Joe Armstrong (Green Day), Tom Morello, ou Amanda Palmer utilisent leurs plateformes pour aborder la montée de l’extrême droite, la surveillance de masse, ou le droit à l’avortement. La révolte ne passe plus forcément par la hargne, mais par la constance, la transversalité, la solidarité.

Et sur le terrain, les collectifs se multiplient : Girls Rock Camp, Music Declares Emergency, Rock Against Racism, Punk for Mental Health. La musique devient un prétexte pour fédérer, éduquer, résister.

Ce rock contemporain, parfois sans guitare, sans cri, sans cuir ni bière, reste profondément politique. Il affronte les angoisses de notre époque avec d’autres outils, d’autres codes, mais toujours avec cette nécessité de ne pas se taire. Parce que le silence, lui, n’a jamais changé le monde.

Conclusion

Le rock, ce n’est pas une relique poussiéreuse qu’on sort à la Fête de la Musique. C’est une bête vivante, électrifiée, parfois fatiguée, souvent cabossée, mais toujours révoltée. Du blues du Delta aux festivals anticapitalistes, des cris de Cobain aux pamphlets de Zack de la Rocha, des riffs de The Clash aux zines de Bikini Kill, le rock engagé n’a jamais baissé le volume.

Il a changé de forme, s’est infiltré dans d’autres styles, s’est parfois travesti sous des masques plus doux, mais sa fonction contestataire reste intacte. Il est le témoin sonore des fractures du monde, le haut-parleur des oubliés, le mégaphone des colères rentrées. Aujourd’hui plus que jamais, face aux défis climatiques, identitaires, sociaux et technologiques, le rock conserve cette capacité rare : mettre en musique ce qu’on n’ose pas dire, électrifier le silence, et faire danser la colère.

Non, le rock n’est pas mort. Il est politique. Encore. Toujours.

FAQ (Foire aux Questions)

1. Pourquoi le rock est-il considéré comme un genre engagé politiquement ? Parce qu’il est né dans un contexte de lutte sociale, de révolte générationnelle et de contestation raciale. Le rock a toujours été associé à l’idée d’insubordination, qu’elle soit sonore, esthétique ou idéologique.

2. Quels sont les groupes les plus emblématiques du rock engagé ? De Rage Against the Machine à The Clash, en passant par Dead Kennedys, Nirvana, System of a Down, IDLES, Joan Baez, ou Bikini Kill : tous ont utilisé leur musique comme une arme politique.

3. Est-ce que le rock peut encore avoir un impact aujourd’hui ? Oui. S’il ne remplit plus les stades comme avant, il remplit encore les esprits. Il fédère, sensibilise, éduque, dénonce. Et avec les plateformes numériques, il se diffuse plus vite et plus loin.

4. Le rock est-il uniquement de gauche ? Historiquement, il a surtout porté des revendications progressistes, égalitaires, anti-autoritaires. Mais comme tout courant culturel, il a ses marges conservatrices, voire réactionnaires. L’important, c’est ce qu’on en fait.

5. Quel est le rôle des paroles dans la portée politique du rock ? Central. Les paroles sont le vecteur des messages : elles racontent, dénoncent, expriment l’indicible. Couplées à l’intensité sonore, elles deviennent des slogans amplifiés.

6. Quels artistes actuels perpétuent cet héritage ? Fever 333, Fontaines D.C., Bob Vylan, Moor Mother, Big Joanie, Ezra Furman, Phoebe Bridgers, IDLES… La liste est longue et variée, reflet d’une génération qui politise même le désespoir.

7. Pourquoi dit-on que le rock est un acte politique ? Parce que prendre la parole, occuper une scène, créer hors des règles imposées est déjà un acte de résistance. Et quand en plus le message est clair, ça devient politique.

8. Le rock peut-il exister sans contestation ? Oui, mais il devient alors simple divertissement. Ce qui lui donne sa force unique, c’est sa capacité à déranger. Sans friction, le rock perd ses dents.

9. Quels festivals ou collectifs incarnent aujourd’hui le rock militant ? Music Declares Emergency, Girls Rock Camp, Rock Against Racism, Punk for Mental Health, ou encore des événements comme Les Femmes s’en Mêlent, DIY Days, etc.

10. Le rock est-il dépassé face au hip-hop ou à l’électro politiquement engagés ? Non, il évolue. Le hip-hop prend le relais sur certains terrains, mais le rock garde une force visuelle, scénique et sonore incomparable quand il s’agit de faire gronder la rue.

TAGS :

musique contestataire, rebellion rock, rock engagé, protest song, contre-culture, punk politique, grunge désabusé, insoumission musicale, fanzines, radios pirates, groupes militants, slogans, anarchie sonore, féminisme rock, activisme musical, protestation sociale, concerts alternatifs, do it yourself, scène underground, critique sociale, antifascisme, revendication, autodétermination, dissidence musicale, message engagé, rock indépendant, paroles politiques, artistes subversifs, choc culturel, choc générationnel, bruitisme engagé, minorités rock, engagement écologique, radicalité sonore, rock queer, esprit DIY, refus de l’autorité, voix marginales, scènes alternatives, lutte culturelle, pamphlet sonore