Dans les années 1980, Seattle n’était ni un phare musical et encore moins une destination de rêve. C’était un territoire périphérique, humide et taciturne, où les concerts se jouaient dans des clubs miteux ou des squats abandonnés. Et c’est précisément cette marginalité qui a façonné le grunge : un son rugueux, une esthétique brute, un souffle de colère et de fragilité né du besoin de dire quelque chose d’authentique dans un monde qui regarde ailleurs. Comme un antidote au rock lustré et au disco artificiel des années 80, un cri du cœur dans la cacophonie commerciale.

Si le terme « grunge » a été inventé au début des années 80 par Mark Arm pour décrire son propre groupe (Mr. Epp and the Calculations), ce n’est que plus tard qu’il s’est cristallisé en un style : une fusion viscérale de punk, de métal et d’indie rock. Green River, Mudhoney, les Melvins… ces éclaireurs traçaient un chemin boueux et sonore, rejetant la superficialité du mainstream. Sub Pop, ce label frugal mais visionnaire, a été le catalyseur, propulsant ce son d’ombre, de rage et de pluie vers l’Amérique et le monde entier.

Au début des années 90, Nirvana et Pearl Jam ont transformé cette scène locale en phénomène mondial. Mais le grunge n’était pas seulement un son : c’était une révolution culturelle. Une critique de la société de consommation, un manifeste contre l’image et le paraître, un exutoire pour une jeunesse saturée de frustrations et remplie de rage. Cette jeunesse avait la beauté brute de ceux qui se sentent à la marge.

Regarder ces albums aujourd’hui, c’est lire la cartographie sonore des années 90 : une décennie où la jeunesse a défié les codes, confronté ses failles et imposé une honnêteté brute dans un paysage musical saturé de spectacle et de paraître. Ces œuvres, véritables miroirs de cette époque — à la fois fragile et insoumise, vulnérable et radicale — rappellent que le grunge n’était pas seulement un style ou un phénomène, mais une manière de sentir le monde, de le déchirer et de le réinventer.

15. Toadies – Rubberneck (1994)

Furieux, insolent et inventif, Rubberneck mélange riffs tranchants, boogie texan et récits sombres. L’incendiaire et poisseux Vaden Todd Lewis y exorcise ses obsessions sur fond de riffs tranchants et de grooves ZZ Top passés au papier de verre. Enregistré dans une cabane perdue dans les montagnes de Mendocino, l’album dégage une tension permanente, entre rage contenue et menace sourde, chaque morceau sonnant comme une petite nouvelle noire.

Avec « Possum Kingdom », « Tyler » ou « Backslider », le disque finit par envahir les radios et propulser le groupe sur la route pour la première fois. Rubberneck prouve qu’au-delà de Seattle, l’esprit du grunge savait se réinventer, imprégné de poussière texane et de sueur.

14. Paw – Dragline (1993)

Perdu dans le fracas de la vague grunge, Dragline de Paw en est l’un des secrets les mieux gardés. Formés au Kansas, loin de Seattle, Paw ont injecté dans le grunge un souffle d’Americana et de poésie rurale : un son large comme les plaines, des riffs massifs et la voix habitée de Mark Hennessey. Enregistré aux Smart Studios de Butch Vig (le producteur de Nevermind), l’album alterne rage brute « Gasoline », « Pansy », ballades hantées « Jessie », et textes d’une intensité presque mystique « Couldn’t Know ».

Veritable manifeste pour les âmes perdues du Midwest, Dragline est une ode aux espaces vides et aux fantômes qui les fréquentent. Trente ans plus tard, il demeure une boussole pour quiconque cherche le cœur battant et vulnérable du grunge.

13. Satchel – EDC (1994)

À deux pas de Pearl Jam et du Seattle Sound, Satchel a pourtant choisi un chemin plus feutré, plus cinématographique. Avec EDC, Shawn Smith et Regan Hagar signent un disque à la fois conceptuel et viscéral, hanté par Reservoir Dogs et ses personnages aux noms de couleurs. Les guitares puissantes s’y frottent aux ballades au piano, offrant une respiration singulière au cœur des années grunge.

Là où Seattle hurlait sa rage, Satchel chuchotait ses blessures. EDC est l’album d’une génération qui cherchait à s’extirper de la claustrophobie grunge, sans jamais la renier. Il a la mélancolie de l’après-coup, le spleen des lendemains de tempête. Réécouter ce disque aujourd’hui, c’est redécouvrir un versant du grunge : celui qui ne brûle pas, mais qui consume lentement.

12. Mad Season – Above (1995)

Mad Season, c’est l’ombre portée de Seattle. Un supergroupe né en cure de désintox, hanté par ses fantômes avant même d’avoir écrit sa première note. Avec Above, Mike McCready, Barrett Martin, John Baker Saunders et Layne Staley livrent un album unique, aussi dense qu’un ciel d’orage. Les morceaux sont longs, lents, gorgés de blues et de métal psychédélique, comme si chaque mesure pesait le poids de la dépendance qu’ils exorcisent. “River of Deceit” fut un tube radio en son temps, mais Above est surtout une méditation sur la douleur, le manque et la rédemption.

Dans l’histoire du grunge ce disque incarne un crépuscule : celui d’une scène qui s’est dissoute dans ses propres excès. Aujourd’hui encore, il résonne comme le testament d’une génération qui a tenté de se sauver à travers la musique — et qui, en chantant sa propre fin, a donné au grunge l’une de ses œuvres les plus bouleversantes.

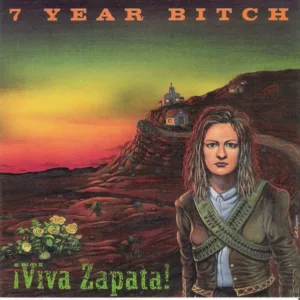

11. 7 Year Bitch – ¡Viva Zapata! (1994)

Dans un Seattle marqué par les overdoses et les meurtres, ¡Viva Zapata! est un cri de guerre et de deuil. Portant le poids de deux tragédies — la mort de Stefanie Sargent, guitariste originelle du groupe, et celle de Mia Zapata, chanteuse des Gits, violée et assassinée en rentrant d’un bar — 7 Year Bitch transforme la douleur en un manifeste de rage et de survie. Sur “M.I.A.”, Selene Vigil hurle le nom de son amie et crache sa douleur immense qui devient universelle. Ce disque est un exorcisme ou chaque riff est une révolte et chaque cri une tentative de rendre la parole à celles qu’on a fait taire.

Presque trente ans plus tard, ¡Viva Zapata! reste un témoignage incandescent de ce que signifiait être femme et musicienne dans le Seattle des années 90. 7 Year Bitch transforme le tragique et canalise la rage, la douleur et l’injustice pour les transformer en force collective.

10. Soundgarden – Superunknown (1994)

Soundgarden atteint ici son apogée : riffs gigantesques, refrains titanesques et une plongée dans les zones les plus sombres de l’âme. Superunknown parle de mort, d’angoisse et d’apocalypse, mais le fait avec une beauté sidérale qui rend chaque morceau terriblement obsédant. Aujourd’hui, il est impossible de l’écouter sans penser au destin tragique de Chris Cornell : sa voix, qui semblait déjà dialoguer avec l’au-delà, résonne désormais comme un appel venu d’un autre monde. Superunknown n’est plus seulement un chef-d’œuvre du grunge — c’est une méditation sur la fragilité de l’existence, sur la ligne ténue entre la lumière et le néant, dans le sublime d’un testament.

Et que dire de « Black Hole Sun » si ce n’est qu’elle ressemble désormais à l’élégie cosmique d’un dernier coucher de soleil avalant tout sur son passage. Black hole sun. Won’t you come. And wash away the rain ? A-t-on déjà fait aussi beau ?

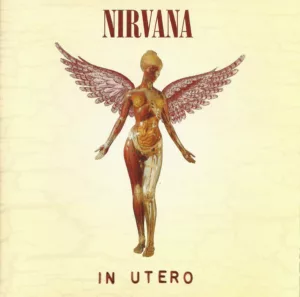

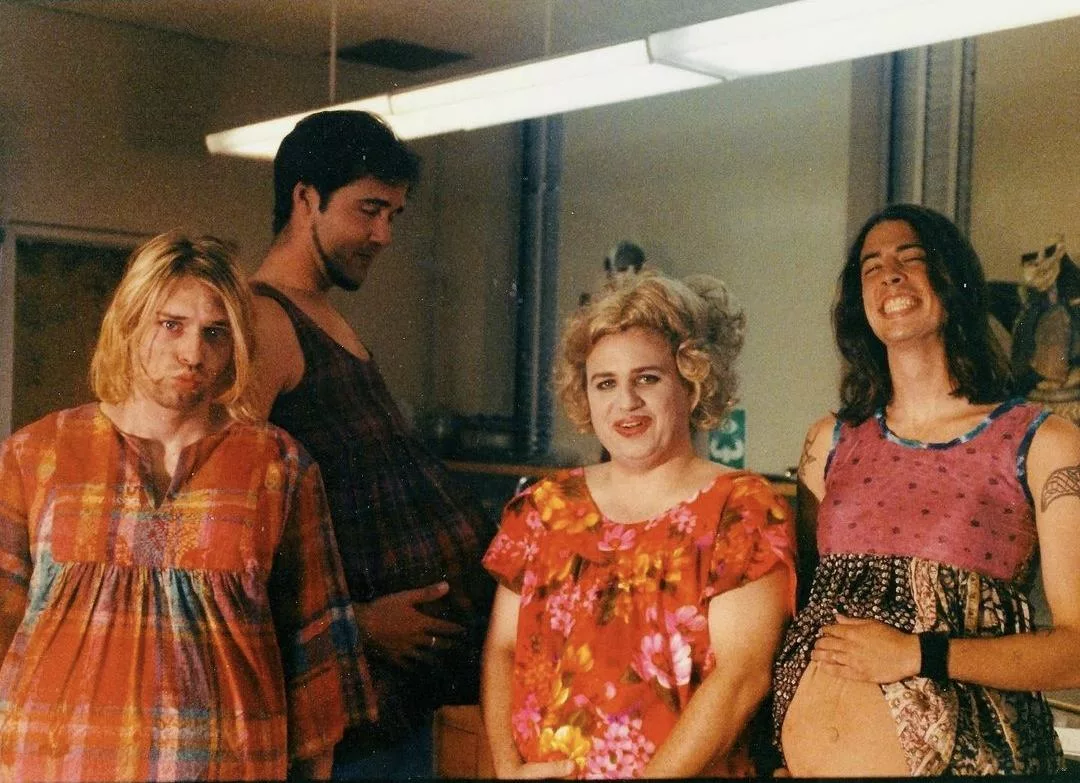

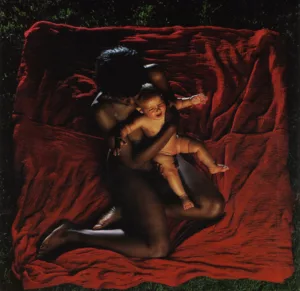

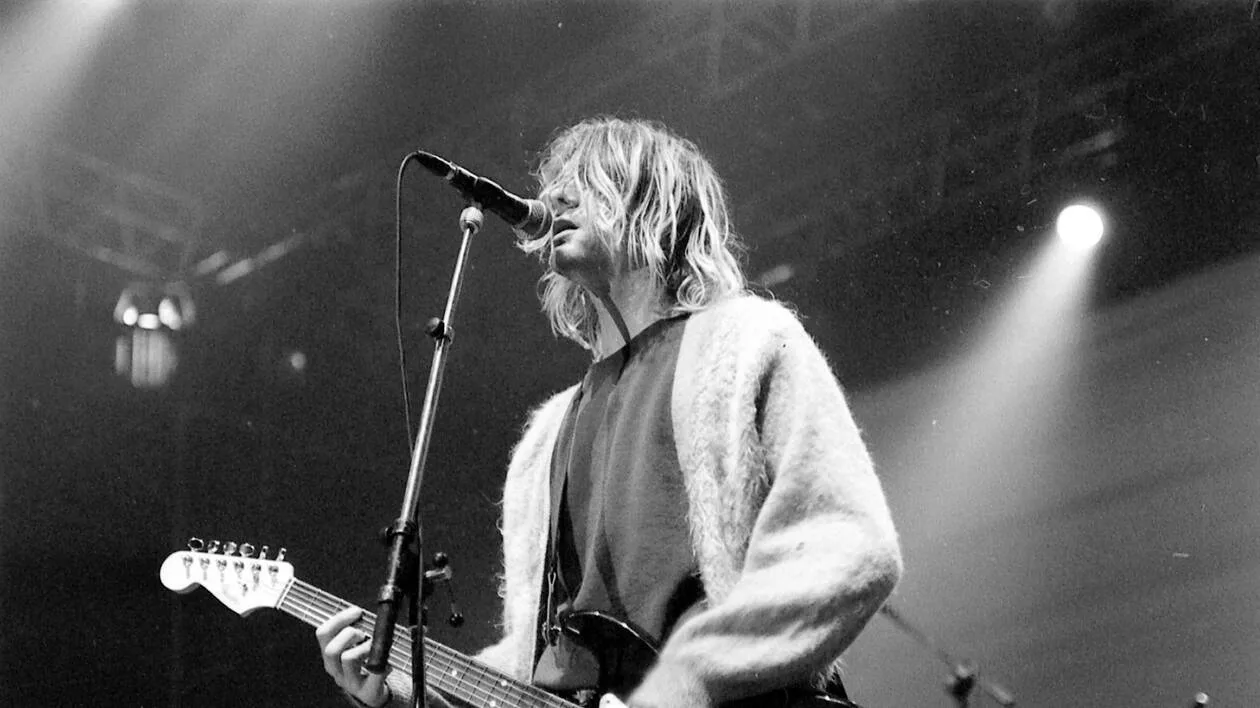

9. Nirvana – In Utero (1993)

Là où Nevermind avait été une porte d’entrée, poli par Butch Vig, du grunge à la face du monde entier, In Utero en est la réaction épidermique, l’ultra violente porte de sortie. Kurt Cobain, rongé par la douleur physique et les addictions, choisit Steve Albini pour capter le groupe dans son état le plus brut, en prise directe, sans fioritures et sans pansements. Chaque titre sonne comme un rejet : rejet de la célébrité, de l’industrie, de son propre corps, parfois même de la vie elle-même.

La voix de Cobain n’est plus celle d’un leader de masse, mais celle d’un homme qui hurle depuis l’intérieur de sa cage thoracique. Il chante ses ulcères, le lait maternel, la chair, les cordons ombilicaux – une poésie morbide qui prend l’allure d’un journal clinique, une autopsie à corps ouvert faite de son vivant. Pourtant il réside dans ce presque-cadavre une grâce mélodique bouleversante, notamment sur “Heart-Shaped Box” ou “All Apologies”, qui rappellent que Cobain savait faire naître des abysses de véritables joyaux.

In Utero n’a rien d’un simple disque : c’est un acte de sabotage et de vérité. Il clôt la boucle du grunge en montrant que derrière ses guitares saturées se cache alors une interrogation bien plus sombre : que devient-on quand le monde vous érige en prophète alors que vous êtes en train de vous dissoudre dans votre propre bile noire ?

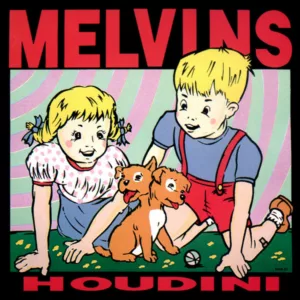

8. Melvins – Houdini (1993)

Véritable vilain petit canard du mouvement, les Melvins, parrains bizarres du grunge, livrent avec Houdini la machine de guerre d’un groupe qui a façonné le grunge avant même que le mot n’existe. L’apport fantomatique sur ce disque de Cobain, trop enlisée dans ses addictions pour collaborer pleinement, laisse tout de même filtrer sa sensibilité mélodique sur des morceaux comme “Lizzy” ou “Set Me Straight”.

On a longuement hésité avant de trancher, tant la discographie des Melvins est dense et fertile. Chaque album semble construire un univers à part, et choisir un seul disque pour représenter leur impact sur le grunge relevait de l’impossible. Nous avons failli opter pour l’incroyable Bullhead (1991), chef-d’œuvre de lourdeur et de tension, où la lenteur sludge devient un langage expressif à part entière. Mais Houdini reste celui qui cristallise le mieux leur rencontre avec la grande scène et leur influence sur leurs contemporains, tout en conservant ce chaos maîtrisé qui fait la signature du groupe. Rage brute, riffs massifs et humour noir, Houdini est une passerelle entre lourdeur underground et postérité du genre.

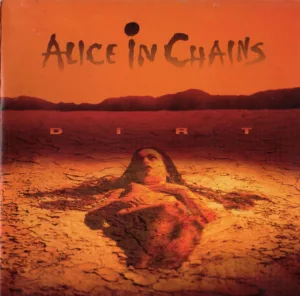

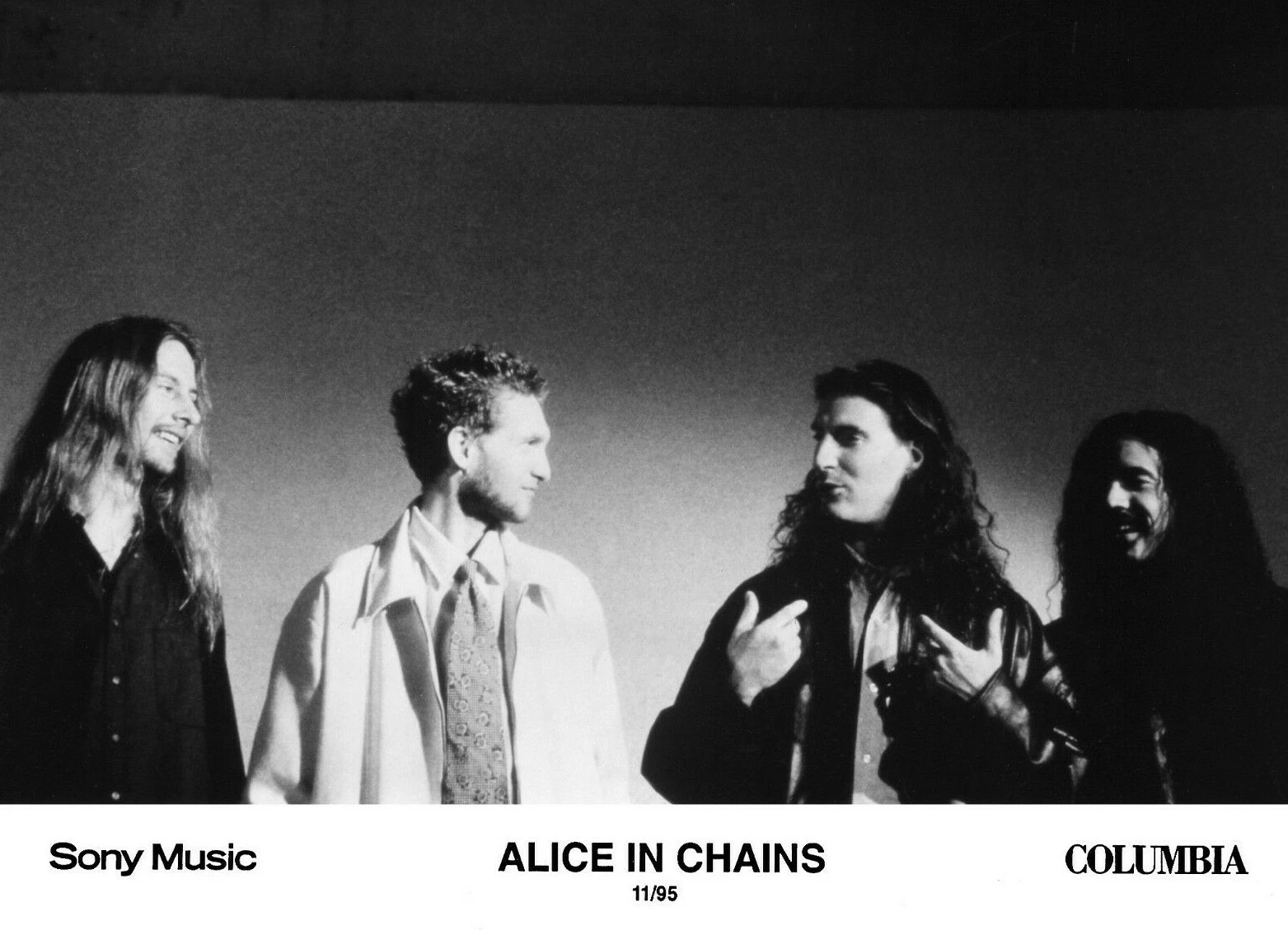

7. Alice in Chains – Dirt (1992)

Peut-être le disque le plus sombre de tout le mouvement. Avec Dirt, Alice in Chains s’impose comme l’incarnation la plus crue, cruelle et viscérale du grunge de Seattle.

Loin des racines punk et de Sub Pop, le groupe transforme ses riffs lourds et oppressants en véritables paysages d’angoisse, tandis que Layne Staley documente son addiction à l’héroïne avec une sincérité terrifiante.

L’album s’ouvre sur un cri de douleur et ne relâche jamais sa poigne, mais ce sont les harmonies hantées de Staley et Cantrell qui frappent le plus : mélodie fugace au cœur de la noirceur, elles offrent des éclats d’humanité dans un monde en décomposition. Dirt n’est pas seulement un album, c’est un miroir cruel de Seattle, de ses excès et de sa fragilité, un testament poignant de la beauté qui peut surgir de la désolation.

La pochette est une fenêtre visuelle sur l’âme tourmentée de l’album. Une photographie sépia, poussiéreuse, où un visage féminin — ou est-ce une poupée figée — semble s’enliser dans la boue, moitié englouti, moitié exposé, comme suspendu entre vie et disparition. Les riffs lourds et glissants d’Alice in Chains s’enfoncent dans une matière sonore dense et visqueuse, chaque note semblant coller aux doigts. Le chant râpeux et obsédant, s’élève et se débat comme la figure emprisonnée dans la boue, alternant confession, désespoir et exorcisme. Comme si l’album tout entier s’enlisait dans sa propre noirceur, Dirt transforme le poids de l’angoisse et de l’addiction en un langage tangible, un marécage émotionnel où la beauté surgit dans la saturation et l’étouffement.

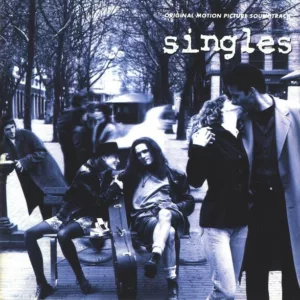

6. BO du film Singles (1992)

C’est un instantané vibrant du Seattle des années 90 : en 14 titres, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney et Paul Westerberg livrent un portrait de la scène grunge à son apogée.

Bien plus qu’une simple bande originale, Singles fonctionne comme une carte postale sonore, capturant la mélancolie, la rébellion et l’énergie brute d’une jeunesse en quête de sens, juste avant que le grunge ne devienne un phénomène de mode. Chaque morceau est à la fois un témoignage et un manifeste : rugueux, sincère et intensément vivant. Si le grunge devait avoir un musée, ce disque en serait le parfait représentant.

5. Afghan Whigs – Congregation (1992)

Congregation des Afghan Whigs est un grunge qui ose s’affranchir de Seattle pour explorer des territoires émotionnels jusque-là inédits. Loin des riffs sombres et des déchirements adolescents classiques, Greg Dulli injecte dans le rock alternatif une dose de soul, de funk et de romantisme noir, transformant chaque chanson en mini-drame où obsession, désir et trahison s’entrechoquent.

L’album respire comme un roman : “Her Against Me”, “I’m Her Slave” et “Conjure Me” tissent des histoires d’amour toxique et de dépendance affective, et même les morceaux plus discrets déploient une tension palpable, digne des meilleures ballades gothiques urbaines. Ici, le grunge n’est pas qu’une colère juvénile : c’est un moteur de littérature intime, un langage pour sonder la psyché humaine avec brutalité et sensualité.

Congregation montre que le grunge peut aussi être une cartographie des passions et des frustrations de la vie adulte, toujours dans ce souffle rock alternatif rugueux qui en fait un incontournable des années 90.

4. Tad – 8-Way Santa (1991)

Tad Doyle, leader du groupe du même prénom, est l’incarnation du grunge le plus visqueux et massif. Avec 8-Way Santa (1991), le groupe Tad livre un sludge-punk à la fois écrasant et étonnamment clair et limpide. Chaque riff semble peser une tonne, mais derrière cette brutalité se dessinent des éclairs de mélodie inattendus, presque délicats.

Produit par un Butch Vig encore en phase d’expérimentation juste avant Nevermind, Tad transforme la rugosité en un langage expressif. Cet album n’est pas seulement une démonstration de force : c’est une exploration de l’intensité brute, de la violence émotionnelle, et de la beauté inattendue qui émerge de ce chaos sonore.

8-Way Santa reste un jalon oublié du grunge : une expérience où la densité du son sert à révéler l’âme tourmentée derrière le geste musical, et où la rage devient un vecteur de poésie sombre et crasseuse. Un disque qui rappelle que le grunge n’était pas juste une esthétique, mais un état d’esprit, capable de balancer entre destruction et révélation.

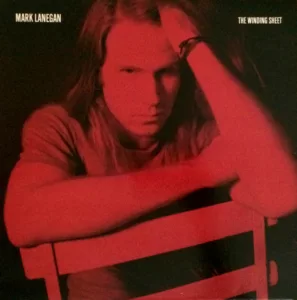

3. Mark Lanegan – The Winding Sheet (1990)

Mark Lanegan, chanteur des Screaming Trees, a participé à forger le grunge avec son mélange de garage-rock sale, de psyché crade et de mélodies corrosives. Mais sur son premier album solo, The Winding Sheet (1990), il regarde encore plus loin, vers le folk, le blues et les murder ballads, revisitant même un standard de Lead Belly que Kurt Cobain s’appropriera plus tard.

Majoritairement acoustique et portée par le piano, l’album ne se veux pas de la famille du grunge “classique”, mais il met en lumière la voix râpeuse et poignante de Lanegan, et trace la voie pour le son unplugged adopté ensuite par Nirvana, Pearl Jam ou Alice in Chains. The Winding Sheet rappelle que, derrière les guitares saturées, le grunge est avant tout une sensation : sombre, vacillante, et profondément humaine.

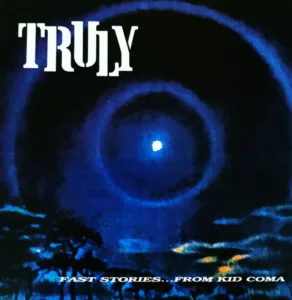

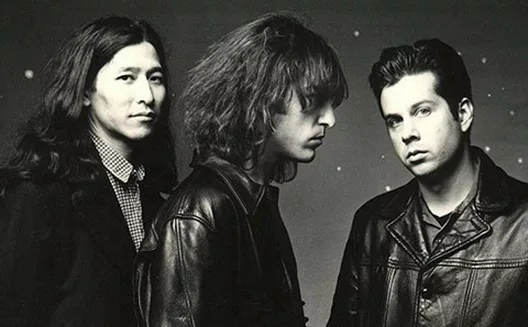

2. Truly – Fast Stories… From Kid Coma (1995)

Album-concept oublié du grunge, Fast Stories… From Kid Coma suit un gamin dans le coma qui revisite son dernier été comme dans un rêve fragmenté. Ou quand le grunge devient cinématographique : riffs lourds, passages psychédéliques, interludes étranges et mélodies suspendues cohabitent. Truly, avec Hiro Yamamoto (ex-Soundgarden) et Mark Pickerel (ex-Screaming Trees), y explore les marges du genre où chaque morceau oscille entre rage et hallucination.

Kurt Cobain rêvait de faire un Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band du grunge. Truly l’a concrétisé avec cet album comme un voyage psychédélique et narratif. C’est un disque qui médite autant qu’il frappe, qui regarde le grunge comme un rêve en train de s’effacer.

Sorti en 1995, il annonce déjà la fin de l’âge d’or tout en offrant l’un de ses sommets artistiques. Sombre, inventif et profondément humain, c’est peut-être le dernier vrai chef-d’œuvre du grunge.

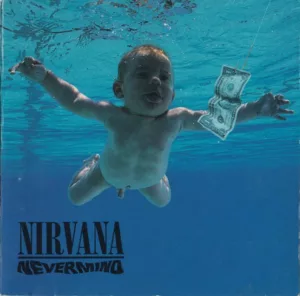

1. Nirvana – Nevermind (1991)

Vous vous en doutiez, on ne peut pas faire autrement : Nevermind de Nirvana reste la supernova qui a propulsé le rock alternatif au premier plan en ce début de décennie 1990. Avec Smells Like Teen Spirit, l’album démarre sur une guitare nerveuse et une batterie percutante, ouvrant le décor d’ une jeunesse à la fois écrasée par l’ennui et l’angoisse, mais capable de transformer ce malaise en un songwriting d’une force universelle.

Ce qui distingue Nevermind de ses camarades, c’est l’alchimie parfaite des ingrédients : le jeu hypnotique de la basse de Krist Novoselic, la furie contrôlée de la batterie de Dave Grohl, et surtout le génie de Kurt Cobain, capable de transformer non sens, antiphrases et autres oxymore en refrain de stade. Chaque chanson semble respirer l’inconfort d’une génération, Cobain jaugeant ceux qui aiment les chansons « jolies » mais n’en saisissent pas la profondeur, tout en tendant ses bras aux marginaux.

Top 15 des disques grunge qui ont changé les années 90

Nevermind n’a pas seulement été un album : il a été un manifeste générationnel. Il a offert aux jeunes du monde entier une carte pour naviguer dans leur propre anxiété et leur sentiment de décalage. Certains y ont trouvé le plaisir simple de secouer la tête dans leur chambre, d’autres y ont reconnu la vérité nue d’une jeunesse au bord du gouffre.

Plus qu’un succès commercial ou un tournant stylistique, il incarne un moment où le rock alternatif a est devenu un langage universel tout en restant une culture underground, brut et sincère, capable de parler aux cœurs et aux esprits à travers les continents et les générations, a ce jour encore. Nevermind, c’est le disque qui a tout renversé.

Nirvana Site Officiel : nirvana.com

Truly Bandcamp : trulytheband

Mark Lanegan Site Officiel : marklanegan.com

Sub Pop Site Officiel : subpop.com