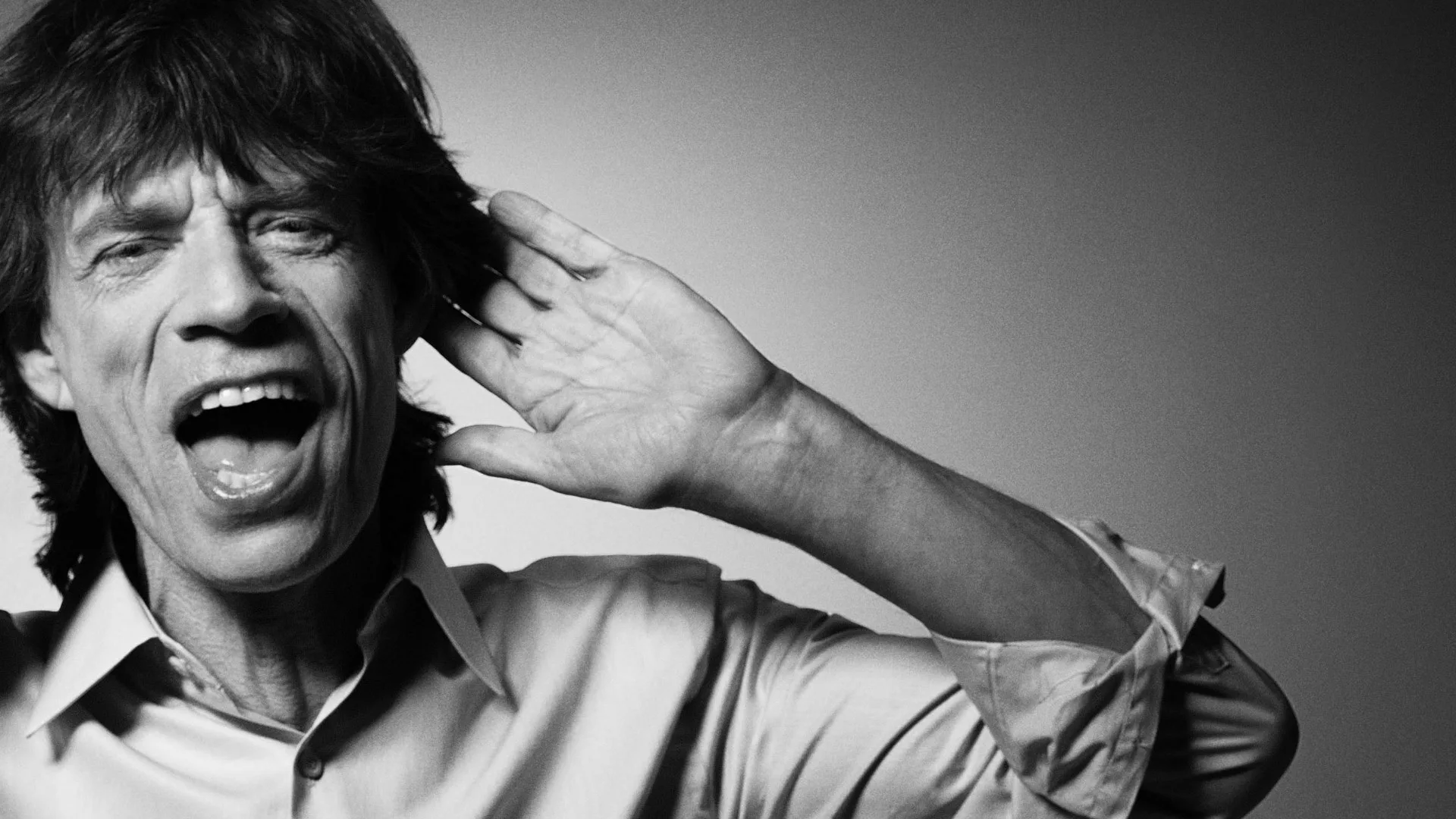

Mick Jagger assume la place centrale du rock depuis plus de six décennies, imposant sa voix distinctive, son style provocateur et une présence scénique qui défie les années. Le front-man des The Rolling Stones a transformé le chant, l’attitude, la tournée et le songwriting en armes culturelles, mêlant blues, R&B, rebellion et sex-appeal. Son nom évoque autant les clubs enfumés du Londres des années soixante que les stades mondiaux d’aujourd’hui. Dans ce portrait, on explore sa carrière, sa vie privée, son influence et pourquoi Mick Jagger reste une figure incontournable.

Origines et ascension (1943-1965)

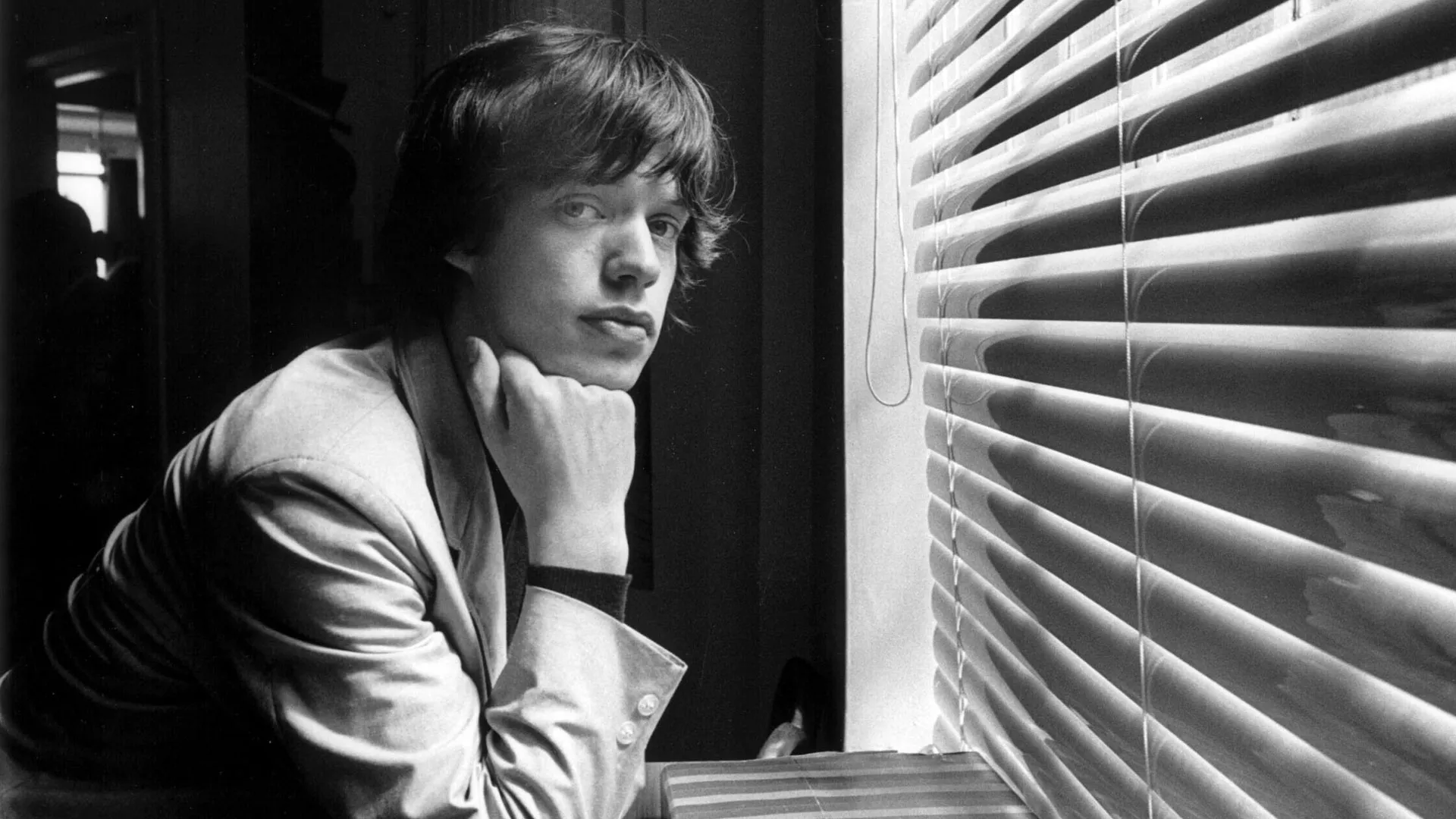

Avant que Mick Jagger ne devienne ce torero électrique du rock, avant les stades saturés, les chemises ouvertes, les pas félins, il y a un adolescent de Dartford : un garçon poli, studieux, presque trop sage pour le chaos brûlant qu’il allait devenir.

Son histoire commence loin des projecteurs, dans les rues d’une banlieue anglaise où rien ne laissait présager qu’un gamin obsédé par le blues américain allait devenir l’un des artistes les plus reconnus du XXᵉ siècle.

Et pourtant, c’est précisément dans ce contraste, l’éducation soignée d’un fils de prof et l’appel viscéral du blues que se dessine le futur Jagger : un être partagé entre discipline et transgression, entre respectabilité et liberté pure, entre le monde qu’on lui proposait et celui qu’il allait créer.

Jeunesse et influences

Michael Philip Jagger naît le 26 juillet 1943 à Dartford, en plein cœur d’une Angleterre encore marquée par la guerre. Il grandit dans une famille structurée : un père, Basil “Joe” Jagger, professeur d’éducation physique rigoureux, méthodique, adepte des règles et une mère, Eva Ensley Mary Scutts, coiffeuse et engagée politiquement, plus ouverte, plus chaleureuse. Une famille classe moyenne, sans drame spectaculaire, sans chaos apparent.

Le jeune Mick Jagger a tout pour suivre une voie classique. Il est bon élève, discipliné, poli. Mais sous cette surface calme bouillonne une fascination inattendue pour une musique venue d’un autre continent : le blues américain, celui de Muddy Waters, Howlin’ Wolf ou Chuck Berry.

À une époque où la Grande-Bretagne reste encore très formatée, ces voix rugueuses d’Amérique pauvres, puissantes, charnelles deviennent une échappatoire, une révélation.

Jagger est un garçon sérieux, mais il porte déjà en lui une fêlure lumineuse : le besoin irrépressible de sentir plus fort, de vivre au-delà de ce que sa banlieue et son éducation lui promettent. Cette tension se cristallise lorsqu’il entre à la London School of Economics pour étudier la comptabilité et les finances. Un choix rationnel, familial, loin des amplis.

Mais cette période universitaire est un décor temporaire : une salle d’attente avant qu’il n’entre enfin dans le chaos sacré de la musique. Mick Jagger finit par abandonner ses études. Il ne fuit pas la sécurité : il répond à un appel intérieur plus ancien, plus profond, irrésistible.

Mick Jagger : la légende du rock, front-man des Rolling Stones et icône de la contre-culture

Formation des Rolling Stones

La destinée bascule grâce à une rencontre d’enfance retrouvée : Keith Richards. Les deux garçons s’étaient connus étant petits, mais se recroisent par hasard sur une plateforme de gare en 1961. Mick Jagger tient sous le bras des disques de blues américains introuvables en Angleterre. C’est le signe. Richards reconnaît les pochettes, reconnaît le garçon, reconnaît surtout la passion commune.

C’est un moment presque cinématographique : deux gamins de Dartford qui s’identifient l’un l’autre comme des frères de son, de fièvre, de désir d’autre chose.

Avec Brian Jones, puis Charlie Watts et Bill Wyman, ils forment en 1962 un groupe nommé d’après un morceau de Muddy Waters : Rollin’ Stone. Rapidement, l’orthographe se fixe, l’identité se durcit : The Rolling Stones.

À Londres, ils deviennent le contrepoint parfait des Beatles, ces garçons propres, souriants, presque trop présentables. Les Stones adoptent immédiatement une attitude plus brute, plus sale, plus dangereuse. Ils ne jouent pas les rebelles : ils le sont.

Leur musique puise dans le blues noir américain, qu’ils revisitent avec la rage d’une génération qui étouffe dans le carcan britannique d’après-guerre.

Les concerts dans les clubs londoniens Marquee, Crawdaddy deviennent des rituels quasi tribaux. Mick Jagger, encore jeune, encore hésitant, commence à comprendre qu’il possède un pouvoir rare : celui d’accrocher les regards, de dompter une salle, de provoquer une tension sexuelle entre le public et la scène. Très vite, les premiers singles arrivent. Puis les tournées. Puis la réputation : les Stones ne sont plus un groupe, mais un phénomène en expansion.

Style et personnalité en embryon

Dès les premières années du groupe, le style Jagger se dessine déjà, comme un croquis nerveux qui deviendra un tableau incandescent. Sa voix distinctive, pas la plus puissante, mais l’une des plus expressives, mélange arrogance, fragilité, sensualité et ironie. Sa gestuelle, déjà, saute aux yeux : il ne tient pas en place, se tortille, provoque, avance, recule, occupe l’espace. Ce que les critiques n’avaient pas encore compris en 1963, mais que l’histoire retiendra, c’est que Mick Jagger inventait une nouvelle façon d’être chanteur.

Non pas un interprète statique, mais un corps en mouvement constant.

Non pas une simple voix, mais une attitude.

Non pas un acteur, mais un catalyseur de pulsions.

Ce contraste, un étudiant studieux devenu bête de scène provocante fascine. Il incarne une idée neuve du rock : un mélange de contrôle intellectuel et de lâcher-prise physique. Il n’est pas encore l’icône mondiale qu’il sera dans les années 70, mais l’embryon du mythe est déjà bien là : un mélange de charme, de danger, de discipline cachée et de provocation assumée. Ce Jagger précoce porte déjà en lui la tension fondamentale qui fera sa grandeur : respectabilité et chaos, élégance et fauve, cérébral et instinctif.

L’âge d’or des Stones et l’icône mondiale (1966-1980)

C’est le moment où Mick Jagger cesse d’être un simple chanteur de rock pour devenir un phénomène culturel total : une silhouette, une énergie, un manifeste, une mythologie vivante. Entre 1966 et 1980, Mick Jagger n’est plus seulement la voix des Rolling Stones : il en devient l’emblème incandescent, le moteur visible, le drapeau qui claque au vent, l’antithèse parfaite de la normalité.

Cette période construit la légende, grave son nom dans l’Histoire, et fait glisser le rock du simple divertissement à un terrain d’affrontement social, esthétique et politique. C’est aussi l’ère où naissent les albums abyssaux, les concerts démesurés, les excès qui nourrissent autant qu’ils menacent. C’est l’époque où Jagger devient Mick Jagger : l’icône, le geste, la bouche, le mouvement.

Albums-phares et tournées

Entre 1966 et 1980, les Rolling Stones empilent les disques essentiels comme si la création faisait partie de leur métabolisme naturel. Et au cœur de cette production féroce, Mick Jagger s’impose comme un chanteur en perpétuelle mutation : plus sauvage, plus sensuel, plus acéré.

Exile on Main St. (1972), enregistré entre les murs humides d’une villa du sud de la France, est devenu un monument. L’album est un labyrinthe sonore où Mick Jagger navigue entre rock, gospel, blues, murmures, hurlements. Sa voix s’y étire comme un fil électrique, parfois ténue, parfois volcanique et toujours imprévisible. Beaucoup y voient sa prestation la plus organique, brute, viscérale.

Mais cet âge d’or ne se limite pas aux studios. C’est aussi l’époque où les Stones inventent la dimension moderne du live :

-

scènes démesurées,

-

éclairage agressif,

-

performances où Jagger se mue en athlète possédé,

-

tournées devenues événements culturels.

La tournée américaine de 1972 en est l’exemple parfait : Jagger, vêtu de combinaisons flamboyantes, glisse vers un style pré-glam, presque théâtral, tout en gardant l’instinct primitif du blues. Il bouge comme un serpent sous amphétamines, joue avec les foules, provoque, charme, électrise.

Cette période voit aussi un Jagger plus instrumental : il apprend la guitare en France, refine son approche du chant, change son rapport au rythme. Sa gestuelle évolue, son image aussi : il devient le chanteur qu’aucun autre ne pourra jamais imiter sans tomber dans la caricature.

Mick Jagger : la légende du rock, front-man des Rolling Stones et icône de la contre-culture

Albums majeures de l’âge d’or (1966-1980)

| Période | Album / Tournée | Caractéristiques clés | Impact culturel & scénique |

|---|---|---|---|

| 1966 | Aftermath | Premier album entièrement composé par Jagger/Richards. Introduction plus marquée de l’excentricité vocale deMick Jagger. | Donne une identité propre au groupe, loin des reprises blues. Affirme Jagger comme auteur à part entière. |

| 1967 | Between the Buttons & Their Satanic Majesties Request | Expérimentations psychédéliques. Mick Jagger explore des registres vocaux plus théâtraux. | Le groupe se frotte au psychédélisme mais reste plus sombre que les Beatles. Jagger incarne la dérive pop excentrique. |

| 1968 | Beggars Banquet | Retour au blues, ton plus cru. Mick Jagger devient le narrateur sarcastique de l’Angleterre en mutation. | Lancement de l’ère “dark & dirty Stones”. Jagger impose avec force son rôle de frontman provocateur. |

| 1969 | Let It Bleed + Tournée américaine 1969 | Vocalement plus intense. Mick Jagger adopte un style plus agressif, plus charnel. | Tournée mythique. Se termine par le drame d’Altamont. Jagger devient une figure de la contre-culture. |

| 1971 | Sticky Fingers | Glam discret, soul et sexualité affichée. Le style Mick Jagger explose : voix, gestes, ambiguïté. | Iconisation définitive : pochette de Warhol, attitude subversive. Le “Jagger swagger” devient une référence mondiale. |

| 1972 | Exile on Main St. + Tournée américaine 1972 | Album labyrinthique où Mick Jagger varie entre murmures, cris, gospel, urgence. | Une des tournées les plus légendaires du rock. Jagger en costumes flamboyants : naissance du gigantisme scénique. |

| 1973 | Goats Head Soup | Voix plus sombre, plus sensuelle. Esthétique plus élégante et décadente. | Jagger devient une icône glamour, tout en conservant son côté félin et imprévisible. |

| 1974 | It’s Only Rock ’n Roll | Mélange de rock classique et d’expérimentations. | Le titre devient un slogan existentiel, presque manifeste. Jagger assume son rôle de gourou du rock mondial. |

| 1975-1976 | Tournée Tour of the Americas + Europe 76 | Nouvelle mise en scène spectaculaire : cerf-volant géant, mouvements gymniques de Jagger. | Jagger réinvente le rôle de frontman. La scène devient théâtre total, incarnation de l’excès contrôlé. |

| 1978 | Some Girls | Mick Jagger adopte les codes punk, disco et new-yorkais. Voix plus acérée. | Album générationnel. Jagger se régénère au contact du chaos urbain. Immense succès. |

| 1980 | Emotional Rescue | Mick Jagger en falsetto, expérimentation funk/disco. | Montre la capacité de Jagger à muter constamment, à éviter la fossilisation. |

Les tournées majeures des Rolling Stones (1966-1980)

| Tournée | Dates | Setlist typique | Image scénique & signature Mick Jagger |

|---|---|---|---|

| British Tour 1966 | Automne 1966 | Paint It, Black, Under My Thumb, Lady Jane, 19th Nervous Breakdown | Mick Jagger commence à s’émanciper physiquement : mouvements acérés, énergie nerveuse, chemises moulantes. Le groupe abandonne le look sage des débuts. |

| European Tour 1967 | Mars–Avril 1967 | The Last Time, She’s a Rainbow, Ruby Tuesday, Have You Seen Your Mother, Baby? | Esthétique futuriste et psychédélique. Jagger adopte des tenues plus flamboyantes, influence Swinging London, attitude plus théâtrale. |

| American Tour 1969 | Novembre–Décembre 1969 | Jumpin’ Jack Flash, Sympathy for the Devil, Midnight Rambler, Street Fighting Man | Mick Jagger en chemise moulante, foulard, gestes félins. Tournée tendue, électrique. Célèbre pour Altamont : le rock entre dans l’âge adulte avec violence. |

| European Tour 1970 | Août–Octobre 1970 | Brown Sugar, Dead Flowers, Honky Tonk Women, Gimme ShelterMick Jagger | adopte un style plus glamour, pantalons étroits, attitude plus somptueuse : début du “peacock Jagger”. La gestuelle devient iconique. |

| American Tour 1972 (STP Stones Touring Party) | Juin–Juillet 1972 | Tumbling Dice, Bitch, Sweet Virginia, All Down the Line | L’une des tournées les plus mythiques. Costumes colorés, capes, motifs glam. Jagger se transforme en fauve électrique. Énergie volcanique, concerts brûlants. |

| European Tour 1973 | Septembre–Octobre 1973 | Angie, Doo Doo Doo Doo Doo, Happy, Heartbreaker | Style androgyne. Pantalons satinés, maquillages occasionnels. Mick Jagger explore la théâtralité, incarnation totale du glam rock à l’européenne. |

| Tour of the Americas 1975 | Juin–Août 1975 | If You Can’t Rock Me, Fingerprint File, It’s Only Rock ’n Roll, Star Star | Entrée au stade du gigantisme : costumes extravagants (dont le fameux costume en voile), cerf-volant géant, performances physiques extrêmes. Jagger saute, court, tourbillonne. |

| European Tour 1976 | Avril–Juin 1976 | Fool to Cry, Hot Stuff, You Can’t Always Get What You Want, Midnight Rambler | Mick Jaggerdevient un maître du théâtre rock. Jeux de lumières massifs, silhouettes sculptées, rouge à lèvres et gestes hyperexagérés. Fusion disco-rock. |

| US Tour 1978 | Juin–Juillet 1978 | Miss You, Beast of Burden, Shattered, Respectable | Influencé par la scène punk et new-yorkaise : Mick Jagger en jeans serrés, t-shirts simples, performances plus agressives et rapides. Retour à l’essentiel, énergie brute. |

| American Tour 1981 (transition vers les années 80) | Septembre–Décembre 1981 | Start Me Up, Hang Fire, Let’s Spend the Night Together, You Can’t Always Get What You Want | Esthétique plus sportive : Mick Jaggercourt comme un marathonien. Scène géante, graphismes pop, ouverture vers les concerts de stade modernes. |

Contre-culture, scandales et attitude

À la fin des années 60, Jagger n’est pas seulement une star : il est une menace institutionnelle.

Le groupe incarne une forme d’anarchie contrôlée, un rejet des normes, une fascination pour l’interdit. Drogues, sexe, transgressions assumées : les Stones deviennent le miroir sombre d’une société en plein bouleversement moral. Et Mick Jagger, avec ses hanches provocantes et sa voix insolente, apparaît comme le messager d’un monde en mutation.

L’évènement le plus marquant de cette période reste la tragédie du festival d’Altamont en 1969. Un concert pensé comme l’équivalent américain de Woodstock finit dans le chaos : un spectateur est tué à quelques mètres de la scène. Mick Jagger, arrivé quelques heures plus tôt, est frappé en sortant de son hélicoptère. Le set est électrique, tendu, presque irréel.

Cet épisode devient un symbole : le rêve hippie s’effondre, la contre-culture montre son côté obscur, et les Stones se retrouvent, malgré eux, au cœur du récit.

À partir de là, Jagger porte sur lui une aura différente : celle d’un artiste qui a regardé le chaos dans les yeux. Il ne devient pas plus sage mais plus conscient. Son attitude, sa manière de bouger, de chanter, de provoquer prennent une dimension presque politique : il incarne la liberté, la sexualité assumée, le danger léger, le charme qui menace, l’antidote parfait à la société bien-pensante.

Partenariat Jagger-Richards

Si Mick Jagger est l’incarnation visuelle des Rolling Stones, Keith Richards en est la colonne vertébrale sonore. Leur partenariat est l’un des couples les plus productifs et les plus explosifs de l’histoire de la musique.

Ce n’est pas une amitié simple, ni une collaboration lisse. C’est un mariage artistique brûlant, féroce, construit sur une tension constante :

-

Mick Jagger, méthodique, soucieux de l’image, stratège du business,

-

Richards, instinctif, puriste, dévot du blues,

→ une opposition parfaite.

Cette friction n’est pas un problème : elle est la condition même de leur génie commun. Jagger apporte la structure vocale, l’architecture mélodique, l’efficacité scénique. Richards apporte la rugosité, la foi musicale, le riff incandescent. Leur dynamique est un champ de bataille créatif : les éclats, les divergences, les disputes nourrissent l’œuvre au lieu de la détruire.

Chaque album de cette période porte la trace de cette tension. Chaque morceau est un compromis incandescent entre deux visions du rock. Beaucoup d’observateurs le disent : sans Richards, Jagger serait trop calculé. Sans Jagger, Richards serait trop sauvage. Ensemble, ils inventent la formule parfaite : un rock qui saigne mais qui pense, un rock qui danse mais qui mord.

Carrière solo, cinéma et business (1981-2000)

L’heure de l’émancipation arrive. Mick Jagger quitte – en apparence seulement – l’ombre tentaculaire des Rolling Stones pour tester le monde extérieur : un monde où son nom pèse lourd, mais où personne ne lui garantit le moindre succès. C’est une décennie où Jagger apprend que même un front-man légendaire doit transpirer, douter, négocier et se réinventer. Une époque où il affûte son instinct, où il cherche ce que vaut sa voix quand elle n’est plus entourée de Richards, Watts et Wood. Une époque où il s’expose – au sens artistique, mais aussi au sens psychologique.

Aventures solo

Quand She’s the Boss sort en 1985, Jagger n’essaie pas de refaire les Stones en solo. Non, il essaie autre chose : danser avec les sons des années 80, se laisser contaminer par le funk électronique de Nile Rodgers, explorer les structures plus modernes tamisées par Herbie Hancock. Il y a dans cet album une volonté presque fébrile de prouver qu’il peut exister sans l’alchimie Jagger-Richards.

Le disque trouve son public, mais sans explosion. Et c’est justement là que réside l’intérêt : Mick Jagger expérimente, expose ses obsessions rythmiques, ose des textures synthétiques qui heurtent parfois les puristes. Il cherche son territoire personnel.

Cette recherche se poursuit avec Primitive Cool (1987), plus introspectif, moins clinquant, où l’on sent une véritable tentative de construire une identité artistique isolée, presque fragile. Puis avec Wandering Spirit (1993), album bien mieux accueilli, où Jagger revient à une forme de sincérité brute et retrouve l’énergie d’un chanteur encore affamé.

Chaque projet solo ressemble à une chambre d’hôtel différente : parfois trop lumineuse, parfois trop impersonnelle, parfois étrangement confortable. On y voit l’homme réel derrière la rock-star, celui qui doute, qui veut plaire autrement, qui refuse de se fossiliser dans son propre mythe.

Cinéma et production

Contrairement à d’autres chanteurs de sa génération qui se contentaient d’apparitions décoratives, Jagger a toujours considéré le cinéma comme une autre scène moins bruyante, mais tout aussi dangereuse.

Sa performance dans Performance (1970), où réalité et fiction se télescopent, a longtemps été analysée par les critiques comme l’une des meilleures incarnations de la psyché rock : trouble, animale, dérangeante. Dans Ned Kelly (1970), il s’amuse à briser ses propres codes, en jouant contre son image, en refusant de n’être qu’un chanteur déguisé en acteur.

Dans les années 90, il pousse l’expérience plus loin : Freejack (1992), Bent (1997), et diverses apparitions discrètes mais jamais inutiles. Il ne devient pas “acteur Hollywoodien”, mais il refuse de rester confiné dans une seule case artistique.

Puis vient l’autre facette : le producteur.

Avec la création de Jagged Films au milieu des années 90, Mick Jagger passe derrière la caméra – pas pour briller sous les projecteurs, mais pour soutenir des projets narratifs plus sombres, plus exigeants. Il choisit un terrain à la frontière du cinéma et du documentaire, un espace où l’on peut parler du pouvoir, de la célébrité, de la politique, sans être prisonnier de l’image du rockeur.

Et soudain, une vérité saute aux yeux : Jagger n’est pas qu’un chanteur. Il est une structure narrative. Une entité artistique qui se décline en plusieurs formes.

Business rock et longévité

C’est dans ces années-là que Mick Jagger devient aussi volontairement ou non un stratège du business moderne.

Les tournées des Stones explosent en ampleur, en ambition technique, en rentabilité. Elles deviennent des entreprises itinérantes où chaque détail compte : scénographie, production, organisation logistique, image de marque. On ne parle plus seulement d’un groupe de rock, mais d’une machine culturelle capable de remplir des stades sur plusieurs continents.

Ce que Mick Jagger comprend mieux que quiconque, c’est que le rock est entré dans son ère industrielle. Il l’accepte, l’embrasse, le maîtrise. Sa vision est froide parfois, pragmatique, mais redoutablement efficace : le spectacle doit être total, cohérent, calibré, mais jamais aseptisé. Il transforme la tournée rock en modèle économique stable, en matrice pour des générations d’artistes.

Son influence dans le business n’est pas qu’une question d’argent : elle réside dans la manière dont il a su professionnaliser le chaos, transformer le danger en concept artistique reproductible, puis en produit culturel sans renier l’essence sauvage du rock.

Vie privée, personnalité et image publique

Derrière les strass, les stades et les riffs, se trouve un homme complexe. Mick Jagger a habité les couvertures de tabloïds, les scandales, les histoires d’amour, les mariages, les enfants : l’icône est aussi un être de chair.

Relations et enfants

Jagger a eu plusieurs relations mythiques : avec Marianne Faithfull, Jerry Hall, L’Wren Scott. Il est père de huit enfants. Sa vie affective est aussi publique que sa vie artistique. Cela génère fascination, critiques, mythe.

Knighthood : en 2002, il est fait chevalier pour services à la musique populaire. L’image du rebelle reçoit l’accolade de l’establishment : joli paradoxe.

Style, corps et scène

Jagger ne se contente pas de chanter : il bouge, glisse, danse, se cambre. Le critique Philip Norman dira que Jagger « fait voler la poussière » sur scène. Le corps devient instrument, l’apparence arme. Il incarne une masculinité fluide, une sexualité multiple : pour certains universitaire, c’est même une rupture avec les stéréotypes.Besoin de performance : même à plus de 70 ans, Jagger court, répète, s’entraîne. Le rock star comme athlète.

Héritage, influence et perspective contemporaine

Quel est le bilan de Mick Jagger aujourd’hui ?

Qu’a laissé cet homme qui a traversé six décennies de rock comme un funambule sous amphétamines, équilibrant chaos et contrôle, sensualité et stratégie, instinct et intelligence froide ?

Pourquoi son influence continue-t-elle de vibrer dans la culture pop, la mode, les récits de masculinité, les attitudes scéniques, et même la façon dont on imagine ce qu’est un concert monumental ?

La réponse tient dans une évidence : Mick Jagger ne s’est jamais contenté d’être un chanteur. Il a redéfini le rôle. Il en a fait un métier total, une posture culturelle, un manifeste animal, une science du mouvement.

Son empreinte est partout : dans le rock, dans la mise en scène moderne, dans les codes du glamour, dans les corps qui se déhanchent encore sur scène comme si c’était un acte de rébellion. Et dans cette époque où tout se digitalise, où tout se recycle, Mick Jagger reste paradoxe sublime, un symbole vivant, mouvant, muté, mais pas figé.

Influence musicale et culturelle

Dire que Mick Jagger a influencé des centaines d’artistes est presque banal. Ce qui frappe, c’est comment il les a influencés. Mick Jagger n’a jamais été un virtuose technique : son pouvoir réside ailleurs.

Dans la façon de bouger.

Dans la façon de respirer entre deux phrases.

Dans la manière de transformer la scène en champ de bataille sensuel.

Dans son usage du corps comme instrument.

Son style vocal, mi-provocateur, mi-ironique, parfois nasillard, parfois éclatant a ouvert la voie à une nouvelle forme d’expression : le chant comme attitude, comme déclaration de guerre, comme jeu de rôle.

Sans Mick Jagger, pas de front-man moderne. Pas de Bowie tel qu’on le connaît sur scène. Pas de Iggy Pop comme torche humaine. Pas de Steven Tyler en version hyperbolique. Pas de Harry Styles avec ses oscillations gender-fluid. Pas de J-agger Swagger dans les pas de danse de Bruno Mars ou les poses scéniques de dizaines de chanteurs contemporains.

Mick Jagger a aussi redéfini la tournée rock.

Avant les Stones, les concerts étaient souvent un prolongement du studio. Après eux, ce sont des événements gigantesques. Il a transformé le live en expérience sensorielle totale, en circulant, en sautant, en jouant avec les foules, en inventant la scénographie rock moderne.

Mais l’héritage ne s’arrête pas au son.

Il touche la culture pop dans son ensemble :

-

l’androgynie étudiée,

-

la provocation contrôlée,

-

la sensualité comme arme,

-

le refus absolu du statique,

-

la capacité à rester pertinent sans se répéter.

Les 60’s lui doivent beaucoup : Mick Jagger y incarne la sexualité libérée, la rébellion intérieure, l’ombre derrière le Flower Power.

Sa silhouette est devenue un symbole. Sa bouche une icône graphique. Ses hanches un manifeste international.

Adaptation à l’ère moderne

Le plus fascinant chez Mick Jagger n’est pas seulement ce qu’il a fait, mais ce qu’il continue à faire.

Là où la plupart des icônes de sa génération se sont fossilisées dans la nostalgie ou ont disparu dans leur propre mythe, Mick Jagger a choisi la mutation permanente.

À l’ère du streaming, il n’est pas censé exister.

À l’ère des playlists, son rock n’est pas censé séduire.

À l’ère des réseaux sociaux, il pourrait être une relique.

Et pourtant, il est encore là.

Le groupe sort Living in a Ghost Town en 2020, single qui résonne étrangement avec l’époque. Mick Jagger demeure mobile, vif, lucide, presque inquiétant de modernité. Il n’est pas un fantôme du passé : il est une archive vivante qui continue de s’écrire.

La société qui l’avait classé autrefois comme subversif l’a ensuite anobli. Sa présence dans des musées, des institutions, des fonds patrimoniaux pourrait paraître contradictoire, mais elle ne l’est pas : Mick Jagger est devenu un pilier culturel. Pas par récupération, mais par endurance.

L’influence dépasse même la musique.

Dans la mode, Mick Jagger a introduit l’idée que le genre est un terrain de jeu :

-

pantalons moulants,

-

chemises transparentes,

-

body painting,

-

maquillage occasionnel,

-

silhouettes presque féminines,

-

élégance dégingandée.

Dans la performance scénique, il a donné aux artistes une nouvelle carte : celle du corps comme narration. Dans les récits de masculinité, il a ouvert une brèche : être un homme peut signifier être souple, gracieux, rapide, sensuel, mouvant et non rigide ou brutal. Mick Jagger propose un modèle où la fragilité apparente est une force, où la sensualité n’est pas une faiblesse.

Une légende avec des zones d’ombre

Toute icône a ses creux.

Toute légende a ses failles.

Et Mick Jagger n’y échappe pas.

Il y a ce paradoxe gigantesque :

Un rebelle fait chevalier.

Un anti-establishment devenu institution.

Un Voltigeur du chaos devenu marque mondiale.

La vie personnelle n’a pas été un long fleuve tranquille : ruptures, scandales, excès, drames. Certains épisodes ont mis à l’épreuve son image, d’autres ont révélé une humanité qu’on ne lui prêtait pas forcément.

Ces zones d’ombre ne diminuent pas son héritage : elles le densifient. Elles rappellent que le rock n’est pas une ligne droite.

Le rock est tension.

Le rock est conflit.

Le rock est négociation permanente entre l’ordre et l’instinct.

Mick Jagger l’a incarné avec une intensité presque scientifique : capable d’être un animal scénique et un stratège méticuleux.

Capable d’être un symbole de liberté et un magnat du business.

Capable d’être une provocation ambulante et une institution culturelle.

C’est précisément là que réside sa grandeur : dans cette contradiction vivante, ce mélange unique de grâce, de danger, de discipline et d’impulsivité.

Un homme dont la légende continue de vibrer parce qu’elle n’est pas polie.

Elle est humaine.

Elle est brute.

Elle respire encore.

| Dimension | Impact | Exemple notable |

|---|---|---|

| Musique/report | Front-man iconique, partenariat songwriting | «(I Can’t Get No) Satisfaction» |

| Scène/performance | Présence scénique inimitable | Tournée 1972 aux USA |

| Culture/pop | Icône de rébellion et de style | Photographies provocantes |

| Business/héritage | Rock comme marque, longévité | Chiffres revenues Stones |

| Mystique personnelle | Vie privée, image, contradiction | Knighthood vs rébellion |

Conclusion

Mick Jagger n’est pas simplement un chanteur. Il n’est même plus seulement le leader d’un groupe devenu plus grand que son propre mythe.Jagger est un organisme culturel autonome, un accélérateur d’histoire, une force gravitationnelle qui modifie tout ce qu’elle touche : le rock, la mode, la scène, la façon dont on pense le corps, le charisme, l’excès.

De Dartford, cette banlieue grise où rien ne devait dépasser, jusqu’aux stades saturés qui vibrent sous ses pas, il a construit un parcours que personne n’a réussi à imiter sans paraître ridicule. Il y a quelque chose de profondément improbable dans sa trajectoire : un étudiant de la London School of Economics qui aurait pu devenir comptable mais a fini par redéfinir la performance scénique mondiale, la sexualité rock, l’attitude du front-man moderne.

Sa présence dans le Rock & Roll Hall of Fame n’est pas un trophée : c’est une preuve archéologique que certaines formes de vie dépassent les cadres qu’on leur impose. Il a traversé l’histoire du rock non pas comme un passager ou un témoin, mais comme un pilote parfois en roue libre, souvent en plein contrôle, toujours prêt à pousser la machine au-delà de la zone rouge.

On peut l’aimer, le détester, le trouver narcissique, génial, impossible, génial parce qu’impossible. Peu importe : il demeure incontournable. Mick Jagger est l’un des derniers artistes à incarner encore une vérité brute : le rock n’a jamais été une affaire de nostalgie. Le rock vit tant que ses corps vivent. Tant qu’ils transpirent, sautent, provoquent, bouleversent. Tant qu’ils refusent la statue pour préférer la scène.

Et Mick Jagger, malgré les décennies, malgré les kilomètres parcourus, malgré les époques avalées puis recrachées, continue de trottiner en scène comme un animal sacré qui défie le temps, rappelant que le rock n’est pas seulement une musique : c’est une âme, une sueur, une présence, une manière de dire au monde : « Je suis encore là, et vous n’avez encore rien vu. »

FAQ

1. Qui est réellement Mick Jagger ?

Derrière la bouche la plus célèbre du rock, Mick Jagger est un paradoxe ambulant : un étudiant modèle devenu animal de scène, un gentleman britannique devenu prophète de la débauche contrôlée, un stratège du business qui danse encore comme si le monde était un club moite de Soho. Il incarne la longévité rock dans ce qu’elle a de plus fascinant : survivre à tout, même à son propre mythe.

Il est l’un des rares artistes dont la silhouette suffit à raconter l’histoire de la musique moderne : un mélange de blues noir américain, de provocation sexuelle, d’humour cynique, de discipline sportive et de flair marketing. Jagger est, au fond, ce que le rock a produit de plus improbable : un roi qui refuse de monter sur son trône, préférant la scène, la sueur et l’électricité des foules.

2. Quels sont les albums les plus importants de Mick Jagger avec les Rolling Stones ?

Les albums majeurs, ceux qui ont sculpté la légende, sont ceux où Jagger semble littéralement possédé par l’élan collectif du groupe. Beggars Banquet impose la renaissance blues, Let It Bleed capture un monde en ruine, Sticky Fingers ouvre une ère plus sombre et sexuelle, Exile on Main St. condense la fureur, la poussière et la grâce dans un chaos magnifique.

Some Girls ramène Mick Jagger en mode prédateur new-yorkais, entre disco, punk et arrogance assumée. Ces albums ne sont pas seulement des œuvres : ce sont des chapitres fondateurs de la culture occidentale, des disques qui sentent la route, le danger, la cocaïne et les néons. S’ils tiennent encore aujourd’hui, c’est pour une raison simple : ils capturent Jagger au sommet de son pouvoir vocal, physique et instinctif.

3. Quelle est la contribution de Mick Jagger à la musique rock ?

Mick Jagger n’a pas simplement chanté du rock : il en a redéfini les règles du jeu. Avant lui, un chanteur restait planté au micro ; après lui, un frontman devient un totem vivant, un performer total, un signe de ponctuation humain. Il a compris que la scène n’est pas un espace, mais un champ de bataille sensuel où tout se joue : gestes, souffle, regards, provocation.

Sa voix, parfois nasillarde, parfois venimeuse, a façonné le style vocal rock moderne. Son attitude a offert un modèle à des centaines d’artistes, du punk aux pop stars actuelles. Et son approche du business tournées gigantesques, mise en scène millimétrée, professionnalisation du chaos a transformé l’industrie pour toujours. Jagger est une matrice : on le copie, on le cite, mais on ne le remplace jamais.

4. Quel est le rôle de Mick Jagger dans la culture populaire contemporaine ?

Mick Jagger est devenu une référence culturelle au-delà du rock : une unité de mesure du charisme, un symbole biologique de survie et un marqueur social instantané. Sa silhouette, ses lèvres, son déhanché sont des icônes visuelles aussi fortes que Marilyn ou Warhol. Son influence traverse la mode (du glam au grunge), la sexualité (androgynie assumée, fluidité stylisée), la politique (figure de contestation devenue institutionnelle), et jusqu’aux memes contemporains. Il est aussi un rappel que la culture populaire aime les survivants : ceux qui ont traversé les excès sans y laisser leur moteur. Aujourd’hui encore, citer Jagger c’est convoquer une idée précise : l’énergie brute, l’audace insolente, la beauté du chaos maîtrisé.

5. Quelles ont été les principales tournées de Mick Jagger avec les Stones ?

Certaines tournées sont entrées dans la légende : la tournée américaine de 1972, reine du chaos glamour ; la tournée Voodoo Lounge en 1994, qui a redéfini les shows XXL ; Bridges to Babylon et ses passerelles futuristes ; A Bigger Bang qui a rempli des stades entiers pendant deux ans ; sans oublier les récentes tournées où Jagger, malgré l’âge, court encore comme un félin sous amphétamines. Chaque tournée est un laboratoire : nouvelles technologies, nouveaux décors, nouvelle façon de dompter les foules. Elles ont fait des Stones la machine live la plus rentable de l’histoire, mais surtout un mythe vivant : voir Jagger sur scène, c’est assister à une forme d’éternité qui refuse tout simplement de mourir.

6. Qu’a-t-il fait en dehors de la musique (cinéma, business) ?

Mick Jagger a toujours menuisé plusieurs identités. Au cinéma, il a offert des performances marquantes, souvent dans des rôles étranges, borderline, comme si le rock-starisme coulait naturellement vers l’avant-garde. Il a ensuite cofondé une société de production ambitieuse, permettant des films et séries plus sophistiqués que ce qu’on attend d’une “rock star classique”. Côté business, il a été l’un des premiers à comprendre que la tournée pouvait devenir une multinationale ambulante : merchandising, billetterie dynamique, sponsorings, droits dérivés. Il a aussi été un stratège discret : négociations, propriété intellectuelle, gestion de marque… Jagger n’a jamais été un simple chanteur : il est un architecte de son propre empire, avec la froideur d’un comptable et l’éclat d’un dandy.

7. Comment se distingue la carrière solo de Mick Jagger ?

Sa carrière solo n’a jamais dépassé l’aura des Stones, mais elle révèle autre chose : l’envie furieuse d’exister en dehors du titan collectif. Ses albums montrent un artiste qui cherche, parfois maladroitement, un terrain personnel : influences funk, collaborations avec des musiciens modernistes, productions plus pop, expérimentations électroniques. C’est un Jagger plus humain, parfois fragile, souvent audacieux. Là où les Stones sont une rocade monumentale, sa carrière solo ressemble à des ruelles nocturnes où il se teste, se libère et se confesse. On y découvre un chanteur moins théâtral, plus intime, parfois étonnamment vulnérable. Une exploration parallèle, moins mythique mais plus révélatrice.

8. Quelle est la vie privée de Mick Jagger ?

Sa vie privée est un roman feuilleton qui pourrait remplir une bibliothèque entière. Relations passionnelles, ruptures brutales, amours tragiques, enfants au fil des décennies : Jagger vit ses émotions avec la même intensité que ses concerts. Son couple avec Marianne Faithfull fut l’une des unions les plus médiatisées de l’histoire du rock, son mariage avec Jerry Hall une architecture glamour aujourd’hui dissoute, et sa relation avec L’Wren Scott une histoire marquée par la douleur. Il a plusieurs enfants, issus de relations différentes, et une vie sentimentale qui déborde souvent dans les tabloïds. Derrière la star mondiale, on trouve un homme qui cherche, trébuche, recommence, un être profondément humain, pris dans ses contradictions.

9. Pourquoi Mick Jagger a-t-il été fait chevalier ?

Il a été fait chevalier pour son influence majeure sur la musique populaire, son rôle dans l’innovation scénique, et sa contribution à la culture britannique. L’ironie n’a échappé à personne : un rebelle couronné par l’institution qu’il moquait autrefois. Mais ce geste symbolise aussi la reconnaissance d’une carrière hors norme, capable de traverser les décennies sans perdre son éclat. Certains y ont vu une trahison de son image anti-système ; d’autres l’aboutissement logique d’un artiste devenu patrimoine national. En réalité, cette accolade raconte surtout la puissance d’un mythe : Jagger n’appartient plus seulement au rock, il appartient à l’histoire.

10. Comment Mick Jagger influence-t-il les jeunes artistes aujourd’hui ?

Il influence autant qu’il hante les coulisses de la création moderne : gestes repris, attitudes copiées, concepts recyclés. Des pop stars aux rappeurs, beaucoup empruntent sa manière de jouer avec l’ego, le corps, la provocation. Son style scénique mélange d’humour, de contrôle absolu et de sauvagerie est devenu un modèle pédagogique. Mais plus encore, c’est sa longévité qui stupéfie les nouvelles générations : faire carrière longtemps sans devenir un musée ambulant. Dans un monde où tout vieillit vite,Mick Jagger reste la preuve vivante que l’énergie brute, la discipline et l’intelligence peuvent prolonger une aura artistique au-delà de ce qui semblait humainement possible.