Les Rolling Stones : biographie, discographie, style et héritage

Londres. Début des années 60. Les pavés résonnent sous les bottines pointues, les vestes “Chelsea Drugstore” jurent avec le brouillard et, déjà, l’ombre épaisse du blues plane sur le Soho underground. Les Rolling Stones naissent dans cette Angleterre urbaine encore traumatisée par le rationnement. Fils rebelles du British blues boom, ils se fraient un chemin dans l’esthétique crasseuse du rhythm and blues réimporté, trempé à la poésie d’écluse et aux solos épileptiques. Plus que leurs contemporains, ils sabordent la bienséance avec un cynisme britannique, shakespearien même.

Leur patronyme, piqué chez Muddy Waters et son « Rollin’ Stone, » dit tout : ici, pas de palace doré mais une roulotte bringuebalante, portée par la voix affûtée de Mick Jagger et les accords limés de Keith Richards. Bricoleurs de génie malgré eux, ils font de chaque concert une expérience cathartique, oscillant entre l’extase dionysiaque et l’expérimentation chimique. Entre les mains, les larsens deviennent des épicentres culturels. Les Stones ne jouent pas : ils provoquent, ils dégoupillent, ils infectent le rock de toute la mythologie de la décadence.

La longévité déconcertante de ces fossiles électriques, encore capables de remplir des stades à quatre-vingt balais passés, ne relève pas d’un miracle, mais d’une combustion interne : celle d’une bande pour qui l’insolence est une posture existentielle. Ils n’auront jamais été des gentils garçons ; ils piétinent la bienséance, enrobent le tout d’une autodérision précoce et défient la mort à chaque accord. Parcours, discographie, style et séismes : bienvenus, circulaire de la désobéissance, dans la légende des Rolling Stones.

Fiche d’identité rapide

- Origine : Londres, Angleterre

- Années d’activité : 1962 – aujourd’hui

- Genre(s) : Rock, blues rock, rhythm and blues, hard rock

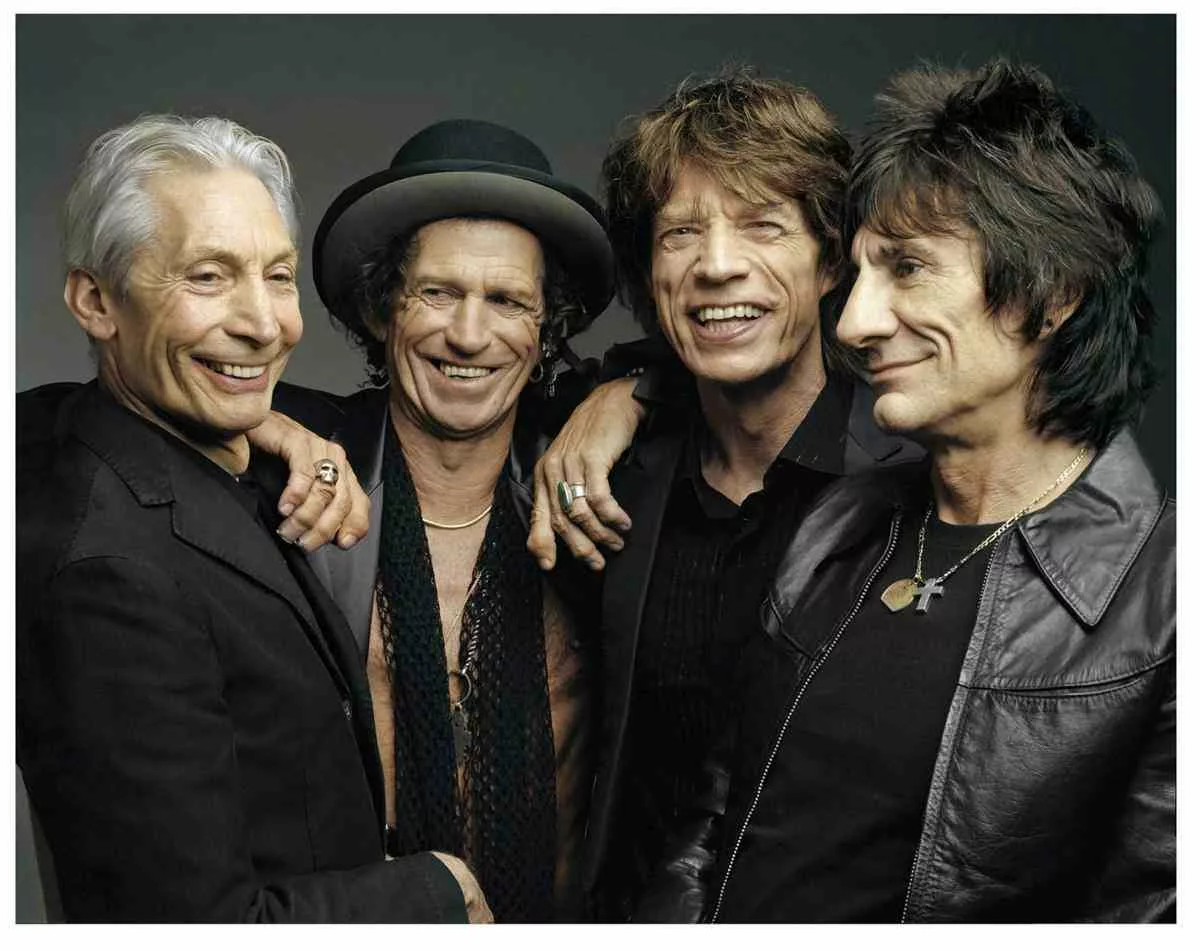

- Membres fondateurs : Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts

- Chansons les plus connues : “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It Black”, “Angie”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Start Me Up”

- Labels : Decca Records, ABKCO Records, Columbia Records, Virgin Records

Origines et formation du groupe Rolling Stones : le blues et la grisaille londonienne

L’époque où tout commence sent la banquette en simili cuir du Marquee Club et le gin frelaté. Avant d’être des stades, des limousines et des excès, il y a les débuts des Rolling Stones : des types fauchés, brinquebalant de session en session, arpentant les caves humides de Londres à la recherche d’un public, d’un manager (Andrew Loog Oldham, dealer d’image surréaliste) et d’un riff qui claque autant que les Rolling Stones eux-mêmes.

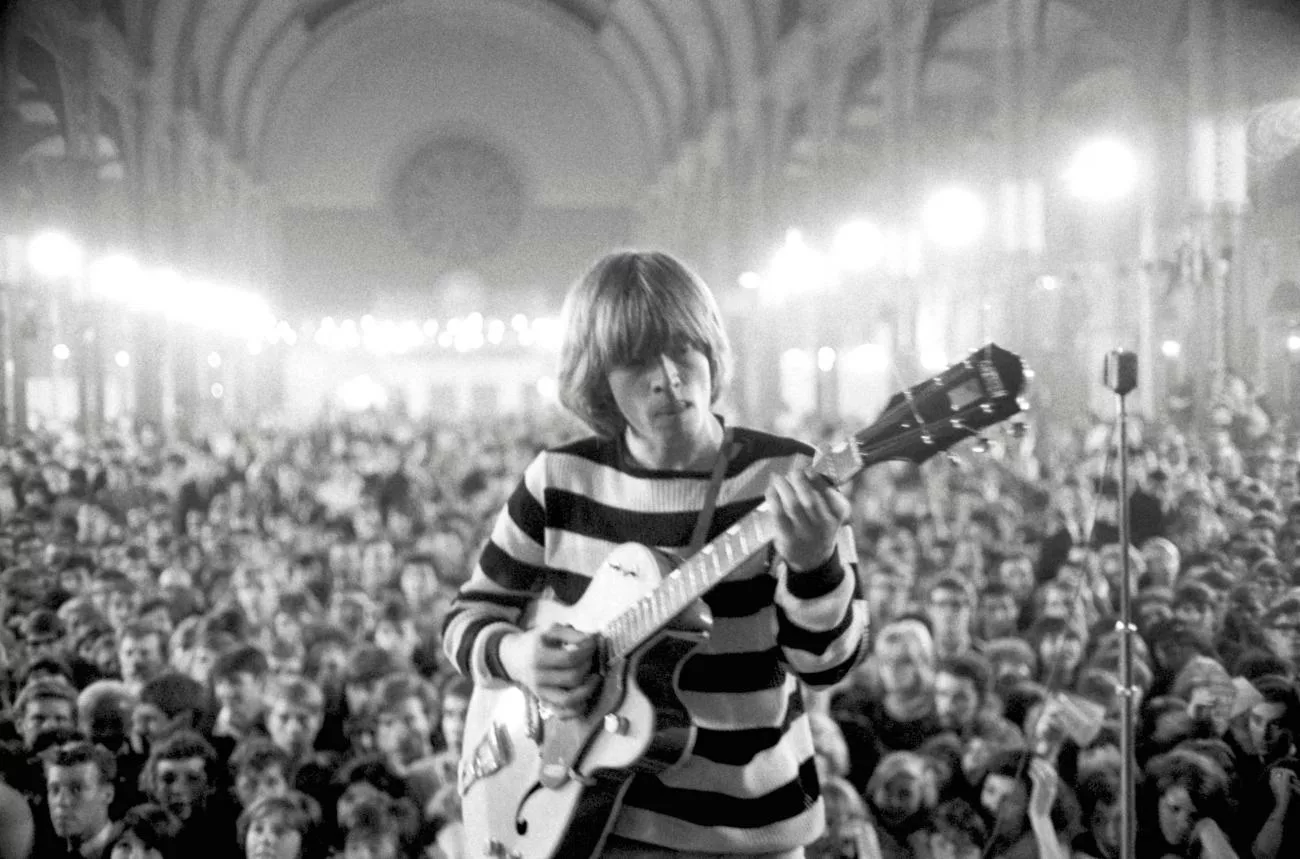

Nous sommes en 1962. Les Beatles envahissent la radio avec une pop calibrée. Les Stones, eux, préfèrent le revers sale du vinyle et tirent leur son du blues électrique américain : Muddy Waters, Chuck Berry, Howlin’ Wolf. Brian Jones, dandy borderline, draine le ruisseau du blues jusqu’aux ruelles de Dartford, où il croise l’inévitable duo Mick Jagger – Keith Richards. L’un chante, l’autre gratte jusqu’à faire exploser les cordes. Ajoutez Bill Wyman à la basse, Charlie Watts (encore batteur de jazz, mais à l’oreille de chat sauvage) et la première constellation Rolling Stones s’aligne.

Leur premier concert, en juillet 1962 au Marquee Club, ressemble plus à une embuscade qu’à un début classique. Leur son, fiévreux et brutal, tranche avec la pop de l’époque. Rapidement, ils s’attellent à une série de reprises affamées, pillant le blues de Chicago comme on démonte une épave. Le cliché veut que tout vienne d’une rencontre fortuite à une gare (Dartford, quai 2, 1961), version Stones, c’est le Bonnie and Clyde du rock. L’énergie sourde, l’attitude provoc’ sont là dès le départ. Pour autant, l’ambition est diffuse : se faire une place, et surtout, ne pas ressembler aux Beatles.

Le nom “Rolling Stones” est choisi en hommage à Muddy Waters. Ironie cruelle, ce seront eux qui feront découvrir le blues américain à toute une génération d’Anglais. Les répétitions se font dans la pénombre, entre pintes et gueules de bois. Un enregistrement pour Decca Records (refusés par EMI, tant pis) plus tard, la machine s’emballe. À partir de là, tout s’accélère. L’attitude, le look, le refus de céder au conformisme, font d’eux la cicatrice visible de toute une génération en désaccord avec sa propre image. Les Stones ne cherchent pas le succès : ils le dérobent.

Le premier single, “Come On”, une reprise laborieuse de Chuck Berry, sort en juin 1963, sous la houlette d’Andrew Loog Oldham. Rapidement, les Rolling Stones deviennent le paradigme du groupe anti-establishment, en opposition frontale au professionnalisme propret de Liverpool. Les foules hurlent, les parents crient à la déchéance. Le punk britannique n’est pas encore né, mais ses parrains s’appellent déjà Stones.

L’atmosphère britannique du début des années 60, marquée par le rationnement des valeurs et des émotions, se prête à ce nouveau genre de débordement sonore. Entourés d’autres futurs géants (Led Zeppelin, Yardbirds, Animals), les Rolling Stones deviennent rapidement le groupe à suivre, ou à fuir si l’on croit en l’avenir du bon goût.

Rolling Stones France 2025

Chronologie et carrière Rolling Stones : ascensions, déraillements, renaissances

Au commencement, l’univers des Rolling Stones est simple : clubs enfumés, répertoire de reprises, et les chaînes de télévision qui s’arrachent le dernier avatar du rock “sale”. Puis arrive la déflagration “(I Can’t Get No) Satisfaction” en 1965. Le riff de Keith Richards : deux notes qui transforment l’ennui plombé en manifeste sonore. Le groupe change d’échelle et s’exporte vite, contaminant les États-Unis et l’Europe. Les Stones sortent disque sur disque, inventant à chaque étape un nouveau visage de la contre-culture.

Les années 1967-68 marquent leur émancipation du carcan des reprises pour devenir de véritables auteurs-compositeurs. Sur “Beggars Banquet”, “Let It Bleed”, puis “Sticky Fingers”, la bande se redéfinit : Brian Jones, le multi-instrumentiste baroque, déconne et finit écarté, remplacé par Mick Taylor. Parallèlement, la drogue devient une complice aussi fidèle que malicieuse, conduisant à des sessions hallucinantes (certains en parlent comme une extension du club 27, voir l’article « Brian Jones et les Rolling Stones »).

L’événement d’Altamont, en 1969, sonne comme la fin de l’innocence hippie : un concert virant au chaos sur fond de violence gratuite. Les Stones vacillent, mais ne plient pas. L’époque “Exile On Main St.” (1972) condense ce chaos en un double album élastique, enregistré en exil fiscal dans le sud de la France (la célèbre villa Nellcôte). Les albums s’enchaînent, la formation bouge : Ronnie Wood rejoint en 1975, injectant une nouvelle dynamique.

Les années 80, moins inspirées sur le plan créatif, voient les Stones jouer les fantômes flamboyants de la conquête mondiale : sponsoring gigantesque, clips surchauffés, contrats avec Virgin Records et Columbia Records. La décennie 90 ajoute une dose de corporate rock – chaque sortie s’accompagne de tournées mondiales et de caméras braquées sur un Jagger défibrillé. Mais impossible d’ignorer le come-back de 1994 avec “Voodoo Lounge”, la tournée monumentale qui s’ensuit, et la surprise “A Bigger Bang” en 2005.

En 2021, Charlie Watts, le batteur stoïque, s’éclipse définitivement, laissant un vide rythmique difficilement remplaçable. Malgré les années, Mick Jagger et Keith Richards continuent d’injecter ce venin doux-amer qui fait toute la magie des Stones. La mécanique est rodée : sortir un album, inventer (encore) une nouvelle mise en scène, pulser de la sueur dans les stades. Tournée “No Filter”, tubes dépoussiérés, rien ne s’épuise. Un demi-siècle de rock survolté, à la marge, démentant toute idée de retraite.

Pour un survol encore plus large des mutations et contre-coups du rock, reportez-vous également à la rubrique « Pourquoi le rock’n’roll est toujours une arme politique ».

L’histoire des Rolling Stones, c’est finalement celle d’un groupe qui a connu autant de morts provisoires que de résurrections flamboyantes. Leurs concerts deviennent des cérémonies vaudou d’un autre âge, où la décrépitude apparente masque une vigueur sidérante. Et dans la matrice rock de 2025, leur impact ne faiblit pas : ils sont attendus pour encore un show, ou l’ultime, comme s’ils détenaient le secret d’un oxymore : la jeunesse éternelle des riffs surannés.

Style musical et influences Rolling Stones : le laboratoire de la décadence

Leur style ? Une anomalie génétique, sorte de mutant né dans l’entre-deux-guerres entre le swing de la Tamise et l’âpreté d’un Chicago imaginaire. Les Rolling Stones n’ont jamais choisi un style : ils les ont tous digérés, recrachés, détournés avec un sens aigu du détournement. La matrice, c’est le blues : Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Chuck Berry. Le premier album, fait de reprises, n’est qu’une déclaration d’intention. À mesure que la carrière progresse, le cocktail s’épaissit. Folk, country, reggae (écoutez “Cherry Oh Baby” pour la parenthèse tropicale), disco (“Miss You” en 1978), hard rock… Le son des Stones est une centrifugeuse nourrie à l’électricité.

L’influence majeure reste le blues électrique. La slide de Bottleneck de Brian Jones, le jeu syncopé de Charlie Watts, le tandem infernal Jagger-Richards : tout ici rappelle les combos noirs américains, transposés dans une Angleterre blafarde. Mais à la morgue punk de 1966-69 succède une tentation orchestral-pop sur “Their Satanic Majesties Request” — une parenthèse psychédélique, vite refermée face au tollé critique.

À travers leur parcours, on décèle les traces de tous les genres majeurs du rock. Expérimentés, souvent involontaires, les Stones ont influencé la scène internationale, des MC5 jusqu’aux Oasis, en passant par Aerosmith et même System of a Down. L’incarnation des failles, des débordements, ce sont eux : certains groupes anglais (The Clash, Primal Scream) citent le “Rolling Stones Sound” comme horizon indépassable.

Sur le plan de la production, la trilogie “Beggars Banquet” / “Let It Bleed” / “Sticky Fingers” sonne encore comme l’expression la plus pure du rock insolvable : guitare anguleuse de Keith Richards, voix traînante de Jagger, tout est déséquilibre maîtrisé. L’avantage des Stones : avoir su intégrer chaque modernité sans jamais perdre le centre de gravité (impulsif, sombre, charnel). Ils flottent sur l’époque comme un nuage toxique, jamais dissous dans la météo musicale.

En 2025, on croise leur ADN aussi bien chez les rockeurs de festival que dans la publicité ou les rétrospectives photo signées Annie Leibovitz. Les Stones n’ont jamais été des suiveurs : ils délocalisent le blues, injectent le chaos dans la pop, puis revisitent (à l’infini) le mythe de l’interdiction. Ce qui fait la spécificité des Rolling Stones, c’est ce geste répété : faire de l’usure une esthétique. Citer les Stones aujourd’hui, c’est rappeler à quel point les styles sont faits pour être détruits, recyclés et réinventés.

Anecdotes et moments marquants dans l’histoire des Rolling Stones

Impossible de parler des Rolling Stones sans aligner quelques anecdotes gravées à l’acide sur les murs de l’histoire. Les sessions d’enregistrement de “Exile on Main St.” chez Nellcôte, dans le sud de la France, tiennent du roman noir. Jagger, Richards, et compagnie jouent entourés d’exilés fiscaux, de dealers, d’amants jetables et de techniciens égarés par la chaleur. L’électricité saute, les bandes s’humidifient, et pourtant, de cette pagaille naît un disque que certains qualifient de « maladie chronique du rock » (voir le dossier Villa Stones 1971).

Difficile d’oublier Altamont 1969 : concert gratuit censé être le Woodstock de l’Ouest, qui finit en émeute avec un mort, poignardé sous les regards incrédules de musiciens dépassés. Toute l’utopie hippie s’effondre sur une note discordante. Côté scènes, toutes ou presque sont entrées dans la légende : Madison Square Garden 69, Hyde Park (le concert hommage à Brian Jones), la tournée “Steel Wheels” sur un décor de gare sidérale, l’apparition en hologramme sur certaines récentes dates… Les Stones adorent la démesure.

À l’intérieur du groupe, les clashs sont nombreux. Les disputes entre Mick Jagger et Keith Richards ressemblent à des disputes de vieux couple, rythmées par des réconciliations spectaculaires souvent arrosées de Jack Daniel’s. Brian Jones, pour sa part, module le destin du groupe par sa descente aux enfers emblématique (tragi-comédie à lire sur RockSound.fr).

Impossible de ne pas évoquer l’omniprésence d’un certain panache dans leurs métamorphoses : des costumes pailletés “Glam” dans les années 70 à un retour aux basiques blues dans les années 90, le groupe manie l’auto-dérision mieux que la majorité de leurs héritiers. En bonus, régulièrement, des collaborations surréalistes : Billy Preston, Eric Clapton, Dave Grohl, Lady Gaga sur des morceaux ou des relectures live. Les Rolling Stones ont toujours su s’entourer de figures iconiques, quitte à brouiller les pistes.

Dans le bestiaire Stones, il y a aussi les histoires de loges dévastées, de poursuites de police absurdes, de déclarations dans la presse qui enveniment les rivalités. Leur longévité provoque une nouvelle génération de fans – et de détracteurs – à chaque virage. Pourtant rien n’entame l’image : c’est un groupe en état d’alerte permanente, aussi prompt à saborder un set qu’à produire la meilleure performance d’une décennie. Inlassable, incurable, le syndrome Stones n’a pas d’antidote.

Récompenses et reconnaissance : panthéon et distinctions des Rolling Stones

Des prix ? À force d’empiler les “lifetime achievement awards”, on finirait par croire à une blague. Les Rolling Stones occupent une case à part dans les annales du rock, salués dès 1989 par une cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Du Britannia Award à la médaille d’or du mérite culturel anglaise, toute la gamme y passe, comme si la reconnaissance officielle venait compenser les années passées à snober l’institution.

Certains albums frisent le platine dès la sortie. “Some Girls” (1978) cartonne aux États-Unis, “Tattoo You” (1981) assure la relève dans les années Reagan. Ajoutez, pour le plaisir, une kyrielle de Grammy Awards, des UK Music Awards, et même des distinctions plus iconoclastes : trophées du magazine Billboard, prix du meilleur design de pochette ou récompenses pour les ventes historiques.

Côté presse, les Stones ont souvent été en couverture du Rolling Stone Magazine, totem éditorial aussi indéboulonnable que leurs tournées. Les classements annuels de la presse spécialisée les placent généralement, album après album, dans les paliers élevés des palmarès rock. La reconnaissance ne se limite pourtant pas aux institutions : c’est d’abord une empreinte mémorielle, la capacité à être cités en référence par tout ce qui compte sur la planète rock depuis 60 ans. Même dans les polémiques, ils restent incontournables : objets de respect ou de rejet, jamais d’indifférence.

L’année 2023, anniversaire de Mick Jagger, a donné lieu à une avalanche de rétrospectives, dossiers spéciaux et hommages multiples, détrônant en grande pompe de nouveaux entrants, tout en célébrant la longévité. Le “phénomène Stones” relève d’une forme de permanence plus forte que tous les prix du monde : une place en orbite autour de l’univers musical, des fossiles vivants encore capables de faire bouger les plaques tectoniques du rock.

Albums clés et discographie complète des Rolling Stones

| Album | Année | Label | Certification | Fait notable |

|---|---|---|---|---|

| The Rolling Stones | 1964 | Decca Records | Platine (UK) | Premier album studio, repris du blues US |

| Aftermath | 1966 | Decca / ABKCO Records | Or (US, UK) | Premier album entièrement composé par Jagger/Richards |

| Beggars Banquet | 1968 | Decca / ABKCO Records | Platine (UK, US) | Transition vers le rock roots/country, “Sympathy for the Devil” |

| Let It Bleed | 1969 | Decca / ABKCO Records | Platine (US) | Dernier album avec Brian Jones |

| Sticky Fingers | 1971 | Rolling Stones Records | Multi-platine | Pochette conçue par Warhol, tube “Brown Sugar” |

| Exile on Main St. | 1972 | Rolling Stones Records | Multi-platine | Double album enregistré en exil, unanimité critique rétrospective |

| Some Girls | 1978 | Rolling Stones Records | Multi-platine | Retour en grâce, singles disco/blues (“Miss You”) |

| Tattoo You | 1981 | Rolling Stones Records | Multi-platine | Public rajeuni, “Start Me Up” |

| Voodoo Lounge | 1994 | Virgin Records | Platine (US, UK) | Tournée monumentale, retour aux sources blues-rock |

| A Bigger Bang | 2005 | Virgin Records | Or | Dernier album studio avant longue pause |

| Blue & Lonesome | 2016 | Polydor / ABKCO | Or, UK | Reprises blues, hommage à leurs influences |

Parmi les albums clés des Rolling Stones, “Exile on Main St.” retient souvent l’attention pour sa complexité et son atmosphère moite. À sa sortie, la critique se divise : certains crient au chaos, d’autres pressentent son destin culte. Avec le recul, ce double album s’impose comme une radiographie sociale de l’époque, un monument du rock hybride, à la fois bluesy, expérimental et furieusement déglingué. À l’opposé, “Some Girls” en 1978 marque leur capacité à se réinventer aux accents disco new-yorkais, tandis que “Blue & Lonesome” (2016) boucle la boucle, retour organique au blues.

Leur discographie, pléthorique, embrasse tous les formats : albums studios, lives mythiques (“Get Yer Ya-Ya’s Out!”, “Stripped”), compilations à n’en plus finir, coffrets, éditions limitées. Difficile de suivre, tant chaque période imprime sa signature. Les Stones ne produisent pas pour l’histoire, mais pour l’instant : chaque disque, même mineur, porte la trace d’une époque, d’un trip, d’une déviance. On ne fait pas le tour des Rolling Stones, on y entre par une fissure et on s’y perd avec élégance.

Dans la culture populaire : l’omniprésence Rolling Stones

Difficile de se soustraire à l’aura des Rolling Stones. Ils s’invitent partout : génériques de films, scènes cultes, pubs de bagnoles, jeux vidéo en quête d’authenticité rock’n’roll (voir la chronique récente Stones France 2025). Le tube “Sympathy for the Devil” est devenu, à force d’être samplé et repris, l’ADN du “bad guy” de cinéma ou de série.

Les Stones ne sont pas simplement un groupe, mais une griffe culturelle. Leurs logos (la fameuse bouche tongue), leurs costumes, mais aussi leur attitude, sont détournés, moqués, réappropriés jusque dans la pub ou le street art (Annie Leibovitz ayant immortalisé les Stones sur pellicule et les murs du sous-sol punk). Des caméos dans des films (“Gimme Shelter”), des apparitions sur des plateaux TV, des parodies hilarantes… Leurs morceaux figurent sur les B.O. de Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), de Scorsese, ou dans la bande son de spots publicitaires mondialisés.

Rolling Stones France 2025

Dans la pop culture digitale, ils restent une référence privilégiée. Des gifs de Jagger sur TikTok aux memes de Richards “survivant à tout”, leur présence alimente une mythologie connectée. Certains jeux vidéo, type Guitar Hero ou Rock Band, leur consacrent des chapitres entiers. Les Stones s’impriment partout où l’on cherche un condensé de subversion et d’ironie. On remarque aussi leur impact sur la mode, de Hedi Slimane à Jean Paul Gaultier, toujours prompts à puiser dans la dégaine Stones pour doper une collection.

Un phénomène qui ne faiblit pas en 2025: bande-son de trailers, séries Netflix, affiches rétros, merchandising d’un autre âge. Les Stones n’appartiennent plus seulement au rock, ils sont le mème vivant de la pop culture internationale, figés dans un éternel retour qu’aucun isolement générationnel ne parvient à effacer.

FAQ – Ce que vous vous demandez sur les Rolling Stones

1. Quand les Rolling Stones ont-ils été formés et dans quelles circonstances ?

Les Rolling Stones ont été créés à Londres en 1962. Leur formation se doit à la rencontre décisive, sur un quai de gare, entre Mick Jagger et Keith Richards, tous deux passionnés de blues américain. Brian Jones se joint rapidement, apportant son abord multi-instrumental.

2. Quel a été l’impact de Brian Jones sur la musique des Rolling Stones ?

Brian Jones était le véritable catalyseur de la diversité musicale du groupe, maîtrisant de nombreux instruments et insufflant une esthétique baroque et psychédélique. Sa disparition a marqué un tournant sonore vers un rock plus direct et brut.

3. Quelle est la chanson la plus populaire des Stones ?

“(I Can’t Get No) Satisfaction” reste le morceau emblématique, notamment pour son riff de guitare unique. Son impact a dépassé les frontières, influençant la pop, le hard rock et la culture populaire depuis sa sortie en 1965.

4. À combien d’albums studio s’élève la discographie du groupe ?

Les Rolling Stones comptent 24 albums studio officiels, auxquels s’ajoutent de nombreux lives, best-of, rééditions et compilations qui témoignent de leur prolifique carrière, débutée au temps du vinyle et poursuivie sur tous les supports.

5. Quelle a été la plus grande tournée des Rolling Stones ?

La tournée “A Bigger Bang” (2005-2007) est souvent considérée comme la plus spectaculaire, rapportant des recettes records et totalisant plus de deux années de concerts sur tous les continents, avec des stades complets et une scénographie monumentale.

6. Les Rolling Stones continuent-ils d’influencer les jeunes artistes ?

Absolument, leur style, attitude et discographie demeurent des références. Des groupes contemporains, du rock garage jusqu’à la pop moderne, citent Jagger et Richards comme des piliers incontournables de leur formation.

7. Comment la mort de Charlie Watts a-t-elle affecté le groupe ?

La disparition de Charlie Watts, batteur stoïque, a secoué la dynamique interne. Néanmoins, les Stones ont su poursuivre, en opérant quelques ajustements, tout en rendant hommage à celui qui incarnait la stabilité rythmique du groupe.

8. Pourquoi les Stones n’ont-ils jamais officiellement pris leur retraite ?

Refusant l’idée même de “dernière tournée”, ils ont opté pour une présence scénique quasi constante. Pour eux, la scène reste l’étape vitale. Leur soif de concerts rejoint une forme d’engagement générationnel.

9. Les Stones ont-ils déjà composé des musiques de film ?

Si certaines chansons accompagnent des bandes originales cultes, le groupe n’a jamais composé exclusivement pour un film. Cependant, Jagger et Richards ont participé individuellement à des projets cinématographiques variés.

10. Que représentent ABKCO Records, Decca Records, Columbia et Virgin Records dans leur carrière ?

Chaque label a structuré une étape du groupe : Decca pour les débuts, ABKCO pour l’expansion internationale, Virgin et Columbia pour la maturité et la gestion contemporaine du catalogue. Chacun a accompagné une mue esthétique majeure des Stones.

Conclusion

Les Rolling Stones, plus qu’un groupe, incarnent la mutation constante de la musique moderne : toujours imprévisibles, leurs riffs hantent à la fois la radio, la mode, les rayons des disquaires et les souvenirs collectifs. Des caves de Londres aux stades d’Amérique latine, ils ont imposé leur ADN, fait de chaos, de dérapages, de réinventions continues. En 2025, leur discographie, leur style, leur influence défient tout formatage générationnel. Pour suivre les soubresauts messianiques de cette saga inachevée, le dernier mot revient forcément à leur site officiel : Site officiel.