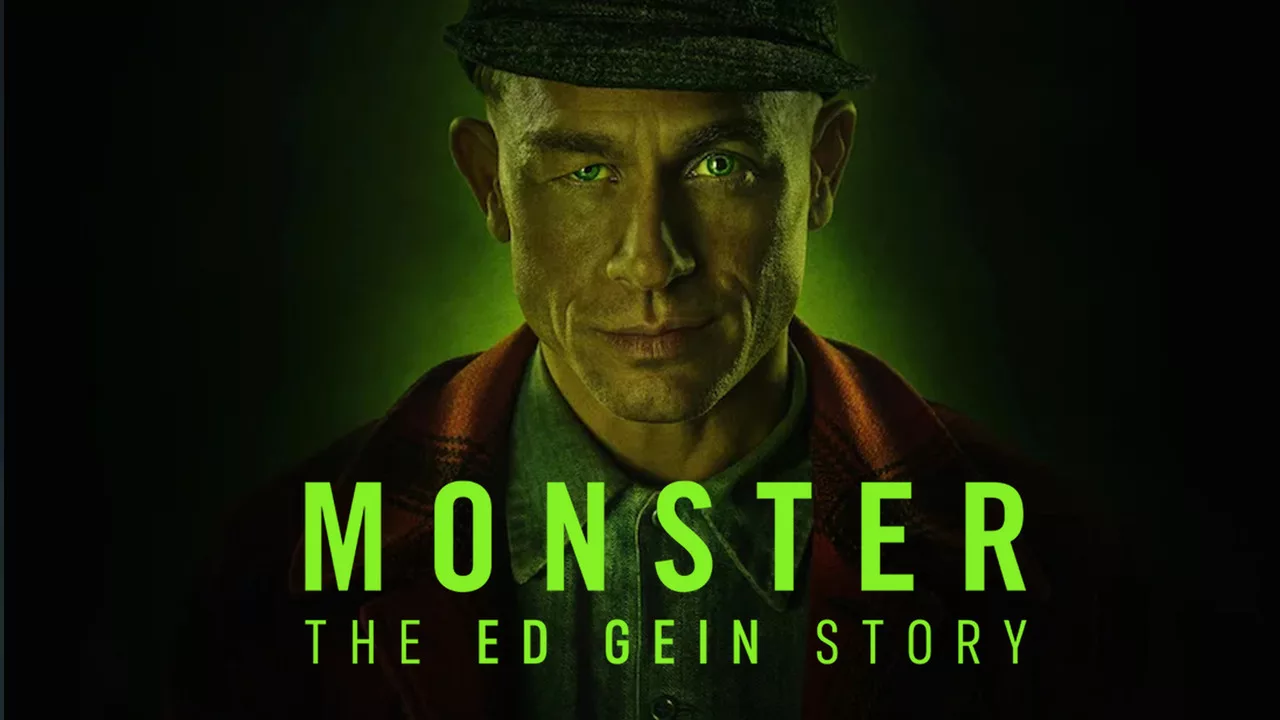

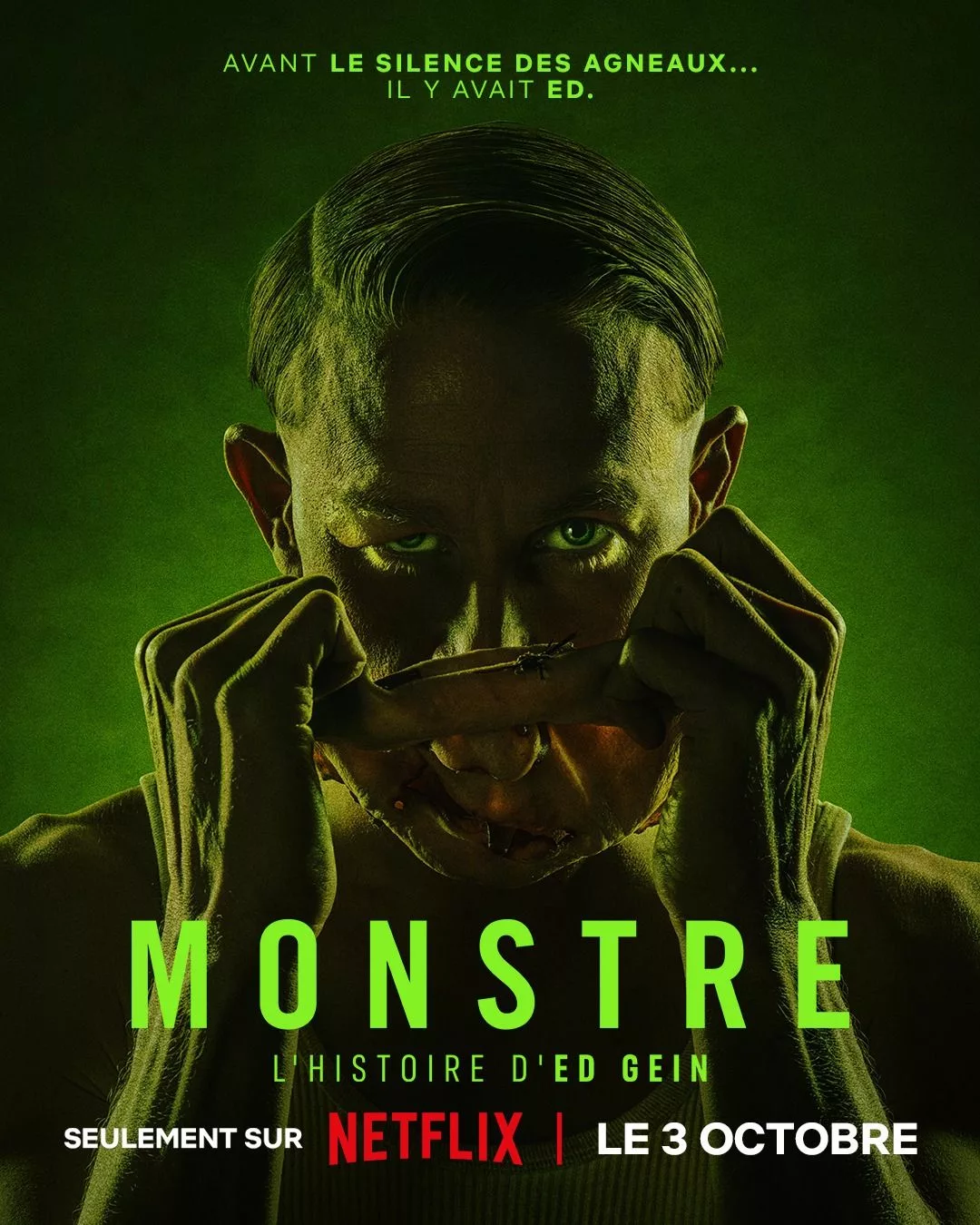

Monstre : L’Histoire d’Ed Gein est la nouvelle transe morbide de Netflix. Une série où Ryan Murphy, le maître du malaise chic, fouille les entrailles du Midwest américain pour exhumer un tueur devenu mythe. Ed Gein, le fermier solitaire du Wisconsin, n’a pas seulement inspiré Psychose, Massacre à la Tronçonneuse ou Le Silence des Agneaux , il a accouché du monstre culturel ultime.

La série ne se contente pas de raconter un crime. Elle autopsie la fascination collective pour la violence, pour la folie, pour la peau humaine qui cache nos propres pulsions. Mais derrière le choc visuel et le glamour macabre, une question plane : jusqu’où peut-on romancer l’horreur sans la trahir ? Spoiler : Monstre ne répond pas vraiment à cette question. Et c’est peut-être ça, son vrai scandale.

Le phénomène Monstre : quand Netflix fait de la folie un produit

Avant Ed Gein, il y a eu Dahmer, puis les frères Menendez. Ryan Murphy a trouvé sa formule : prendre des tueurs célèbres, leur offrir une lumière clinique et une bande-son impeccable, puis emballer le tout dans un discours pseudo-social sur l’Amérique qui déraille. La saison consacrée à Gein prolonge cette logique. Succès immédiat : top 3 mondial dès sa sortie, forums en fusion, débats à la pelle. Mais si Dahmer fascinait par sa froideur, Gein dégoûte par sa chaleur organique. C’est de la chair, de la boue, de la solitude. On quitte le béton des villes pour l’isolement d’une ferme en putréfaction.

Et c’est là que Murphy joue gros : transformer la crasse en art.

Le true crime devenu produit

Le problème, c’est que ce genre d’alchimie peut vite tourner au délire. Le true crime devient ici un produit visuel calibré, chaque plan pensé pour exciter la curiosité morbide du spectateur. On regarde la monstruosité comme on mate une pub de parfum : esthétiquement sublime, moralement dégueulasse.

Monstre- Ed Gein – Netflix

Ed Gein, le monstre originel de l’Amérique

Avant d’être le “personnage de série”, Ed Gein fut un type à moitié effacé, moitié hanté. Un fermier paumé dans le Wisconsin des années 50, élevé par une mère fanatique religieuse et castratrice, isolé du monde, tordu par la solitude et la culpabilité. Quand elle meurt, il pète les plombs. Il déterre des cadavres, les découpe, les tisse, en fait des meubles, des masques, des vêtements. Deux femmes sont réellement mortes sous sa main, mais des dizaines d’autres ont peuplé son imaginaire malade.

C’est cette figure, mi-bouffon rural, mi-nécrophile céleste, qui a donné naissance à toute une mythologie du tueur américain. Le “monstre de Plainfield” n’est pas juste un meurtrier : c’est le point zéro du cauchemar moderne. Sans lui, pas de Norman Bates, pas de Leatherface, pas de Buffalo Bill. Et c’est précisément là que Monstre appuie parfois jusqu’à l’obsession.

L’anatomie d’une série : entre hallucination et reconstitution

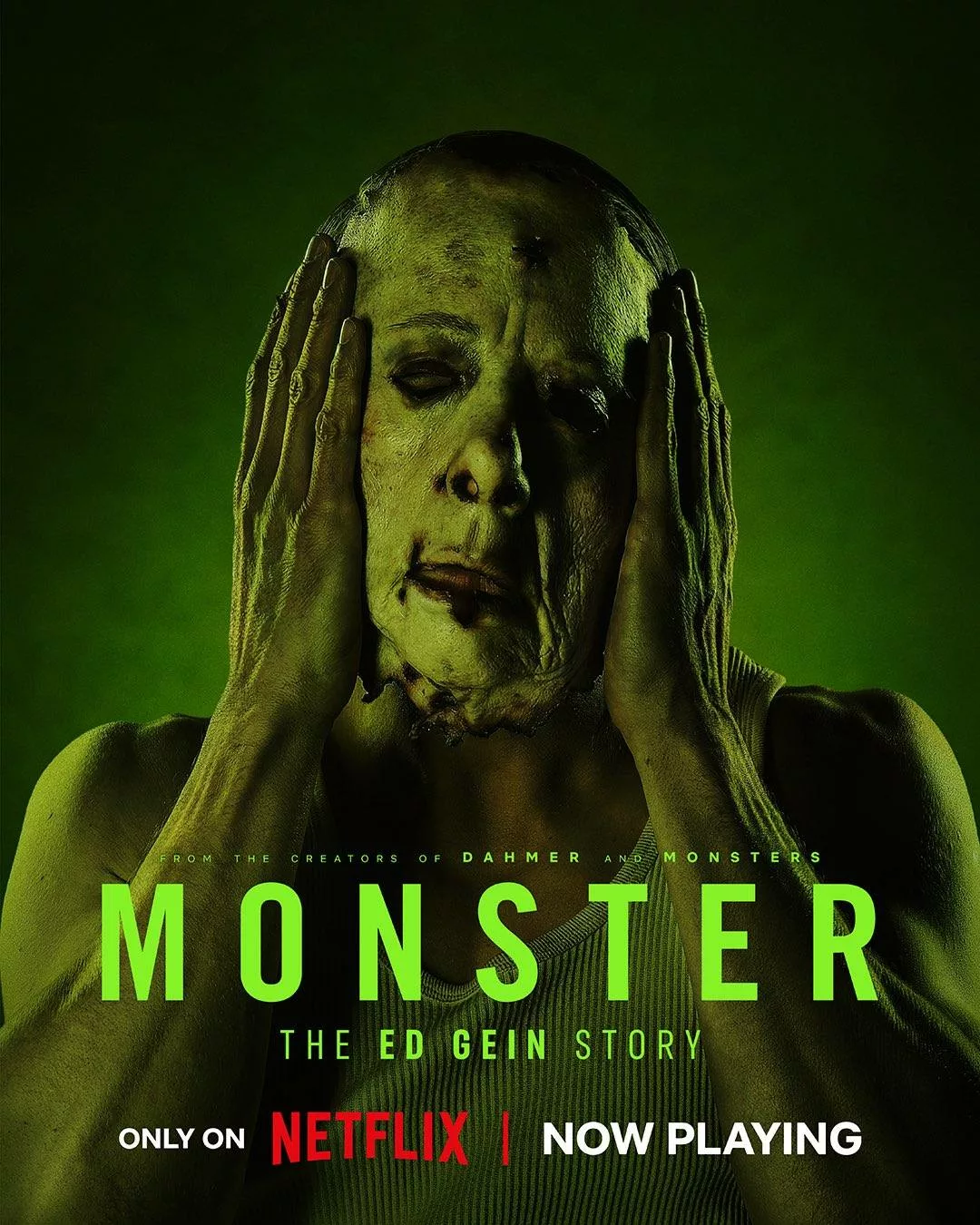

La série alterne flashbacks, cauchemars et visions psychotiques. Murphy brouille les frontières entre la réalité et les fantasmes de Gein. Un épisode commence dans une cave pleine de silhouettes de cire ou sont-ce des cadavres ? Un autre montre Gein dansant avec sa mère, le corps momifié, au son d’une valse pour orgue. Tout est trouble. Tout est théâtral.

Esthétique et narration en transe

Sur le plan narratif, Monstre déchire la chronologie pour mieux perdre le spectateur. Les dialogues sont fragmentés, le montage spasmodique, les scènes de crime stylisées comme des clips. C’est beau, oui. C’est aussi parfois grotesque. Murphy semble fasciné par la texture du mal, comme si le crime devenait un matériau artistique. Le problème, c’est qu’à force de styliser la folie, il en fait un spectacle. Cette liberté totale crée un malaise : on ne sait plus si on regarde une série sur Gein ou un collage de fantasmes sur ce qu’il représente.

Monstre- Ed Gein – Netflix

Le problème du “basé sur des faits réels”

Trois mots magiques : “basé sur des faits réels”. C’est la potion Netflix, celle qui t’assure que tu peux trembler sans te sentir coupable, parce que “c’est arrivé”. Mais ici, ces faits sont tordus, compressés, remixés jusqu’à la nausée. Le spectateur croit comprendre la vérité, il ne voit qu’un théâtre d’ombres. Ce n’est pas un documentaire, c’est une hallucination collective. Et pourtant, la série se vend comme une relecture “psychologique” de l’affaire Gein. Sauf que Murphy confond psychologie et mythologie. Il peint le mal, mais ne l’explique pas. C’est là que l’art bascule dans le cynisme : on déshabille la vérité pour mieux vendre le mensonge.

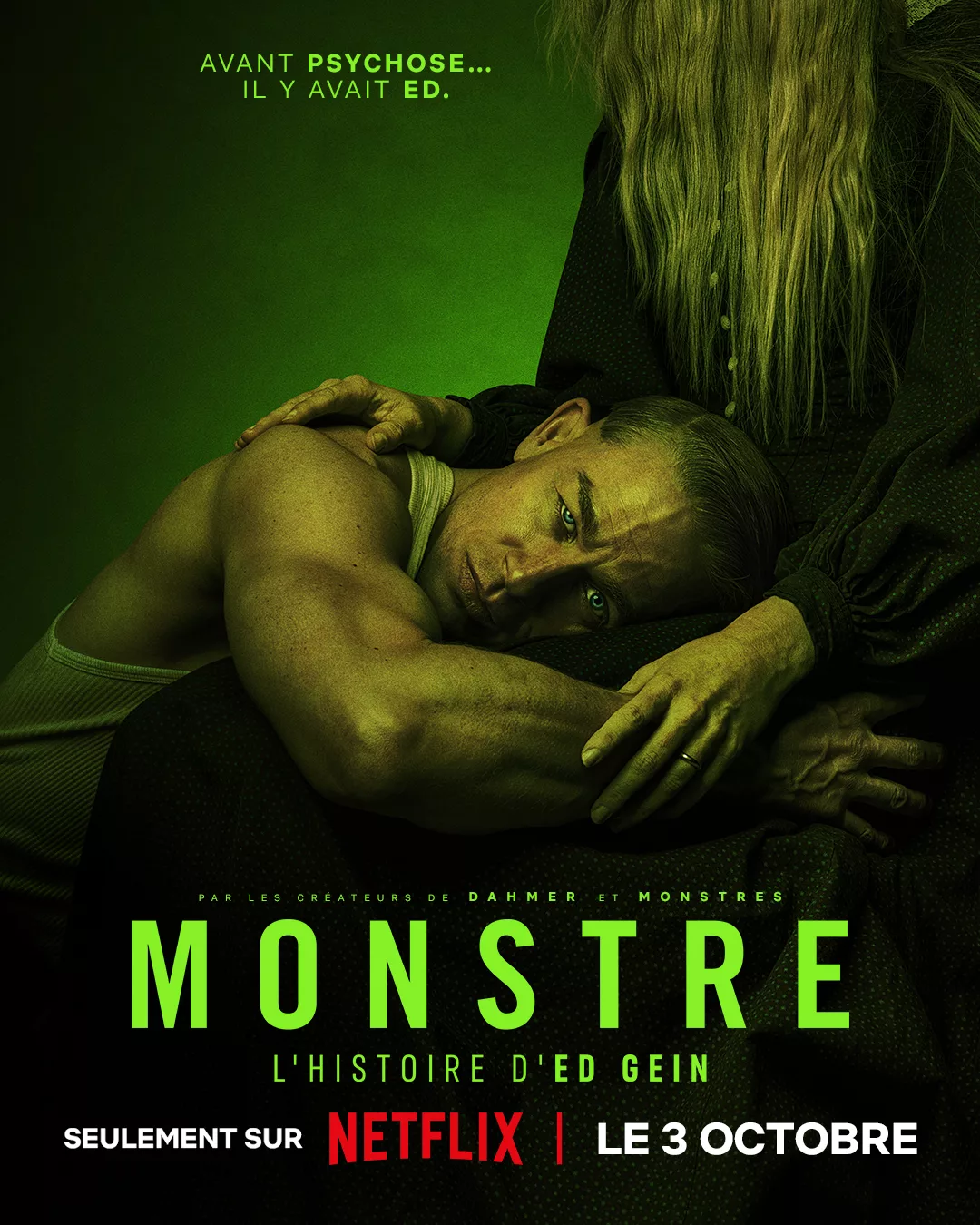

Les performances : Charlie Hunnam, ange du mal

Charlie Hunnam, ex-biker de Sons of Anarchy, devient ici un zombie rural, un homme spectral rongé de culpabilité et de délire. Physiquement, il s’est effacé. Le regard vide, la voix hésitante, la peau blême. C’est bluffant. Et terriblement dérangeant. Mais parfois, trop parfait. Trop séduisant pour un type censé puer la mort et la moisissure. Autour de lui, les seconds rôles incarnent le puritanisme américain : le shérif fatigué, le pasteur hypocrite, la mère dévote transformée en succube moral. Tout ce petit monde danse autour de la question centrale : le monstre est-il né ou fabriqué ? Murphy, lui, semble dire : “les deux”. Et son esthétique hyper contrôlée rend tout ça paradoxalement… beau. Beau, mais creux.

La morale en décomposition

Ce qui frappe, c’est la complaisance. Le gore est filmé avec une précision quasi érotique. Les scènes de profanation deviennent des ballets macabres. La douleur, elle, reste abstraite. Les victimes n’ont pas de visages, pas d’histoires, juste des corps. Et c’est là que la série franchit la ligne rouge : elle transforme le traumatisme en décor. La morale s’évapore, le spectacle triomphe. C’est de la “pornographie du réel”, une esthétique du dégoût enveloppée dans du velours. Murphy ne questionne pas la fascination du public pour l’horreur : il l’exploite. Le spectateur devient complice, happé par l’image. Regarder Monstre, c’est accepter un pacte tacite : tu veux du mal, je t’en donne.

Le fantôme d’Ed Gein dans la pop culture

Ed Gein, c’est le point zéro du mal américain. Le premier à avoir transcendé le fait divers pour devenir symbole, métaphore, matrice. Avant lui, les tueurs tuaient. Après lui, ils inspiraient. Gein n’est pas seulement un assassin du Midwest, c’est le chaînon manquant entre le réel et l’imaginaire, entre la boue d’une ferme isolée et les néons tremblants d’Hollywood. Là où d’autres finissent dans les archives du FBI, lui a muté en archétype, en squelette fondateur du monstre moderne.

Dans cette Amérique des années 50, saturée de morale, de sermons et de corn-flakes, Gein incarne le retour du refoulé. Le fils trop sage d’une mère trop pieuse, enfermé dans une maison qui sent la cire et la décomposition. Quand la police entre chez lui, ce n’est pas seulement une scène de crime qu’elle découvre, c’est un manifeste artistique du malaise national : des masques taillés dans la peau, des têtes accrochées au mur, des sièges recouverts d’épiderme comme des trophées de chasse. Le réel devient performance. La mort devient décor. Et c’est là, précisément, que le mythe naît : dans cette frontière trouble entre le sacré et le dégueulasse, entre l’autel et l’abattoir.

Hollywood, ce vampire sentimental, a flairé l’odeur avant même que le sang ne sèche. Il n’a pas vu un monstre, il a vu un concept : le tueur ordinaire, solitaire, maladif, prisonnier de sa mère… l’Américain moyen comme freak universel. De là, Gein engendre une lignée de créatures plus célèbres que lui, des avatars de son trauma : Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Tous fils du même cadavre. Tous portant un fragment de sa peau.

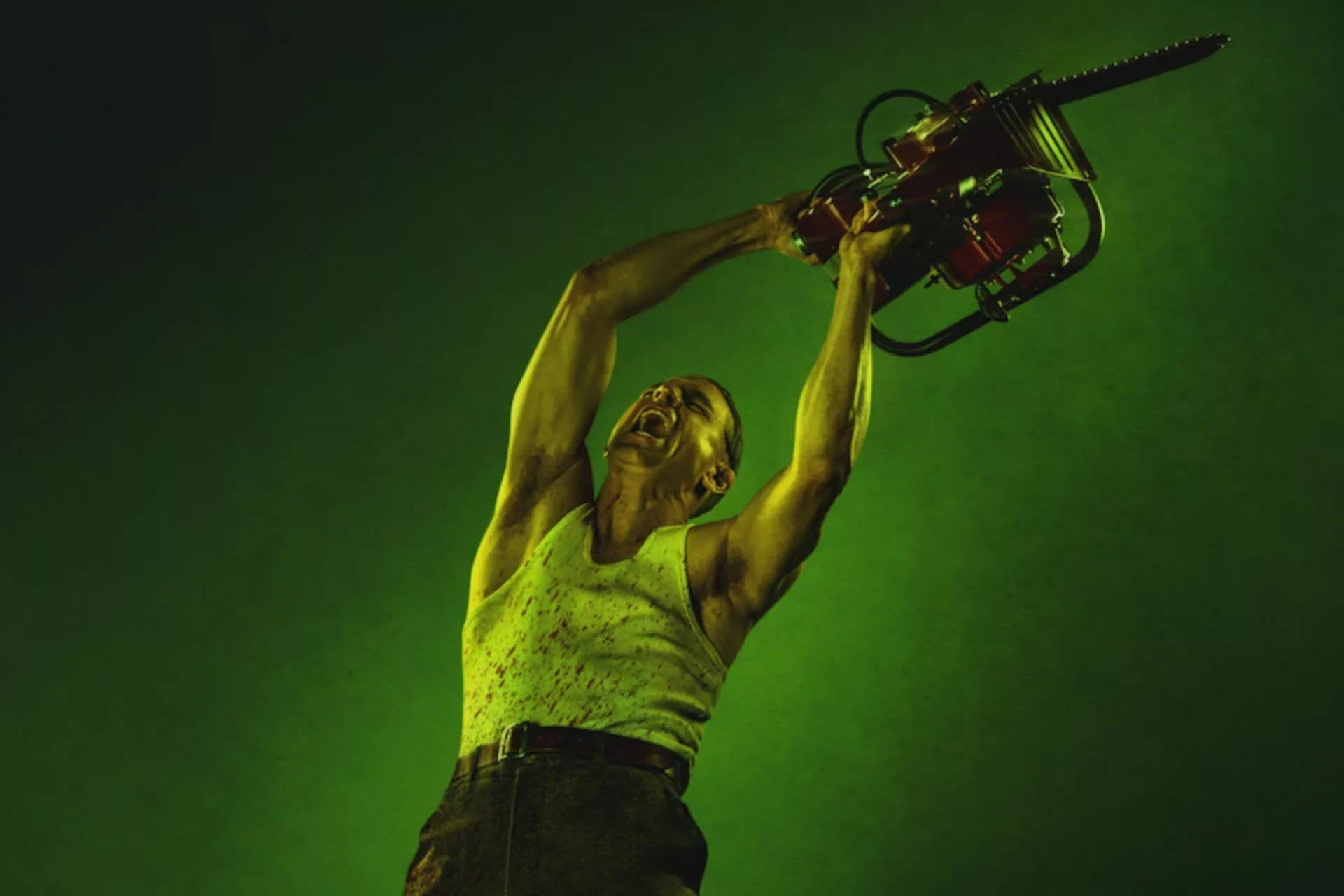

Les références cinématographiques : l’écho des caves

Ce n’est plus du simple hommage, c’est une obsession. Le fantôme d’Ed Gein hante chaque plan du cinéma d’horreur moderne. Chaque réalisateur, de Hitchcock à Jonathan Demme, a fouillé sa tombe symbolique pour en extraire un bout d’imaginaire putréfié. La série “Monstre” en fait même un thème central : à chaque épisode, une trace, un clin d’œil, un vestige. Une douche sanglante rappelant Psychose. Un masque cousu de peau rappelant Massacre à la Tronçonneuse. Un puits humide rappelant Le Silence des Agneaux. Comme si le cinéma entier était devenu le mausolée d’Ed Gein.

Ces références ne sont pas gratuites. Elles disent quelque chose de plus profond : la manière dont la culture américaine recycle ses démons pour en faire des mythes consommables. Le tueur devient produit. La peur devient pop. Ce n’est plus une histoire de sang, mais de narration, d’icône, de franchise. Aujourd’hui, Gein n’est plus un homme. C’est un langage visuel, une grammaire de l’horreur.

Le problème ou la beauté, selon le point de vue, c’est que cette esthétique a brouillé les pistes. On ne sait plus très bien où finit l’homme et où commence le monstre. L’Amérique adore cette confusion : elle se regarde dans le miroir du crime et s’y trouve belle. Gein devient ainsi le saint patron du malaise national, le symbole du désir morbide qui anime l’âme américaine. Et Monstre ne cherche pas à résoudre ce paradoxe , elle le célèbre.

Parce que la confusion, c’est la vérité. Et dans le reflet trouble du couteau, ce qu’on aperçoit, ce n’est pas Ed Gein : c’est nous.

Cinq films nourris du mythe Gein

Tous ces films, directement ou non, boivent au même puits. Chacun revisite la chair du mythe, la recoud à sa façon, la fait parler autrement. Mais le cœur est toujours là : la mère, la maison, la peau, la solitude. Gein est un virus narratif : il contamine tout ce qu’il touche.

| Film | Année | Le fragment Geinien | Ce qu’il dit de nous |

|---|---|---|---|

| Psychose | 1960 | Norman Bates, la mère morte dans la cave, le couteau phallique | La schizophrénie morale de l’Amérique : propreté en façade, pourriture en sous-sol. |

| Massacre à la Tronçonneuse | 1974 | Le masque de chair, la famille monstrueuse, l’abattoir | Le rêve américain sous acide : consommer ou être consommé. |

| Maniac | 1980 | Le tueur solitaire, la fixation maternelle, les mannequins de chair | La solitude moderne et la sexualité mutilée par la ville. |

| Le Silence des Agneaux | 1991 | Buffalo Bill et le fantasme de la peau féminine | L’identité comme costume, la transformation comme rédemption tordue. |

| Dragon Rouge | 2002 | L’héritage du mal, la mutation symbolique | Le monstre comme miroir du divin, la beauté dans la monstruosité. |

Ces films forment une mythologie américaine de la chair, où Gein est le dieu silencieux, tapi derrière les rideaux. Ce qui change, c’est le ton, l’époque, la morale. Mais l’obsession reste la même : comment l’innocence devient abattoir ? Pourquoi l’Amérique, pays du salut, produit-elle toujours ses propres démons ?

Ed Gein n’a pas seulement tué quelques femmes dans le Wisconsin. Il a tué l’idée d’un pays pur. Et le cinéma, depuis, ne cesse de rejouer ce meurtre fondateur avec des plans plus propres, des acteurs plus beaux, des musiques plus lyriques. Mais au fond, c’est toujours le même cri qui résonne dans le noir : celui de l’Amérique qui se dévore elle-même.

Le miroir de l’Amérique : de la religion à la putréfaction

Ed Gein n’est pas qu’un monstre, il est une métaphore. L’enfant d’une Amérique puritaine, cloîtrée, terrifiée par le sexe et obsédée par le salut. Sa mère l’a gavé de Bible et d’interdits, jusqu’à ce que sa libido implose. Ce qu’il fait ensuite déterrer, recoudre, réinventer la chair c’est une manière de ressusciter le corps interdit. Et si Monstre touche à quelque chose de vrai, c’est là. La religion, la morale, la chair : ce triangle toxique est le cœur battant du cauchemar américain. Le Midwest devient un cimetière moral. Et Netflix filme tout ça avec la froideur clinique d’un scalpel numérique.

Le verdict : sublime, dérangeant, coupable

La série est somptueuse, troublante, fascinante. Mais elle trahit son propre sujet. Elle prétend comprendre Gein, alors qu’elle ne fait que rejouer ses fantasmes. Elle veut dénoncer le voyeurisme, mais en vit. Elle transforme le trauma en tendance. Pourtant, impossible de détourner le regard. Le jeu d’Hunnam, la mise en scène, la photographie crépusculaire tout te maintient dans une hypnose sale. C’est brillant et obscène. Un chef-d’œuvre malade. Un miroir tendu à une société qui regarde le mal pour ne pas voir sa propre décomposition.

Monstre: L’Histoire d’Ed Gein est une œuvre fascinante et toxique. Une autopsie de l’Amérique et de ses désirs refoulés. Une série qui prétend dénoncer la fascination pour les monstres, tout en en créant un nouveau. Murphy signe une pièce baroque, sublime dans sa mise en scène, bancale dans sa morale.

Et si le vrai monstre, au fond, c’était le spectateur ?

| Élément | Détail |

|---|---|

| Titre officiel / alternatif | Monster: The Ed Gein Story / Monstre : L’Histoire d’Ed Gein |

| Date de diffusion | 3 octobre 2025 |

| Plateforme | Netflix (série originale Netflix) |

| Nombre d’épisodes | 8 épisodes |

| Classification / durée | TV-MA (adultes) – 45 à 60 min par épisode |

| Créateur / showrunner | Ian Brennan (showrunner principal), Ryan Murphy (producteur exécutif) |

| Genre / ton | True crime, drame psychologique, thriller biographique |

| Cadre temporel / lieu | Wisconsin rural – années 1950 (Plainfield) |

| Sujet principal | La vie et les crimes d’Ed Gein, ses profanations de tombes, meurtres et obsessions psychologiques – ainsi que l’impact de sa relation maternelle toxique. |

| Thématiques centrales | Aliénation, culte maternel, folie religieuse, genèse du monstre, inspiration cinématographique (Psycho, Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des agneaux) |

| Casting principal |

|

| Titres des épisodes | 1. Mère ! | 2. Secrets toxiques | 3. La Baby-sitter | 4. Vert | 5. Glace | 6. Dinde dodue | 7. Radioamateur | 8. Le Modèle |

| Audience | 12,2 millions de vues en 3 jours (≈ 90,6 millions d’heures visionnées) – 2ᵉ place Netflix monde. |

| Controverses |

|