Chacun croit connaître Iron Maiden : le nom claque sur les t-shirts – par dizaines chaque mois, toutes générations confondues, merch officiel ou bootleg. Mais derrière le logo rouge sang se cache un groupe qui, depuis plus de quarante ans, a résisté à toutes les modes, les étoffes synthétiques des années 80, les drames internes et les révolutions du streaming. Ce sont six silhouettes menées par le maître de la basse Steve Harris, qui n’ont jamais perdu la foi dans la puissance du riff, le storytelling occulte et la mascotte Eddie, vieux démon malicieux devenu égérie mondiale du Iron Maiden Merchandise et des Iron Maiden Posters.

Iron Maiden

Né un 25 décembre 1975 à Leyton, Iron Maiden s’infiltre à contre-courant de Londres, ville saturée de glam rockers et de punk primitif, surfant sur le magma bouillonnant de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM). Leur style, une hybridation de cri primal et de fioritures progressives, attire d’abord les curieux, puis les adorateurs. Dès les premiers sets moites dans les pubs de l’East End, la machine Maiden s’emballe : chaque morceau est conçu comme un marathon, chaque solo comme une ascension du Mont Olympe du hard.

Aujourd’hui, alors que d’autres tombent dans l’oubli ou la redite molle, la Vierge de Fer continue son office. Sans fausse note, sans concession, le groupe cumule plus de quarante ans d’activisme musical, avalant stades et aéroports, accumulant les productions vinyles et l’iconographie consacrée du Iron Maiden Fan Club.

Iron Maiden

Leur trajectoire, du premier album éponyme à « Senjutsu », traverse l’histoire du rock comme un train fantôme dont chaque arrêt est ponctué de foules, de concerts mémorables et de clashs légendaires. Que l’on aime ou déteste, impossible d’ignorer l’impact visuel, sonore et commercial de ces orfèvres du Iron Maiden Vinyl et des tournées-mammouths estampillées « Iron Maiden Concerts ». L’héritage se compte aussi en influence : impossible de penser Metallica, Slayer ou Avenged Sevenfold sans retrouver une ombre, une cavalcade sortie tout droit de « Powerslave » ou « The Number of the Beast ».

Iron Maiden, ce n’est pas seulement un groupe. C’est un Panthéon vivant, immortalisé dans la cire du rock et la chair de ceux qui, le poing levé, n’attendent qu’un power chord pour renouer avec la Bête.

Fiche d’identité rapide

- Origine : Leyton, Londres, Royaume-Uni

- Années d’activité : 1975 — aujourd’hui

- Genre(s) : Heavy metal, rock, NWOBHM, hard rock, metal progressif

- Membres fondateurs : Steve Harris, Paul Day, Terry Rance, Dave Sullivan, Ron « Rebel » Matthews

- Chansons les plus connues : The Number Of The Beast, Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, Run to the Hills

- Labels : EMI, Parlophone, Sanctuary, BMG

Origines et formation d’Iron Maiden : Le bruit et la fureur du East End

Londres, 1975. Alors qu’au nord, les Sex Pistols aiguisent leurs lames et que Bowie joue encore à Ziggy, Steve Harris rôde dans les pubs de Leyton. Sa basse prompte à la déflagration, il incarne ce refus obstiné d’être englouti sous la vague punk naissante. Influencé par la grandiloquence de Deep Purple et l’élan progressif de Genesis, Harris veut du sang neuf sans perdre la sophistication du rock anglais.

Les balbutiements d’Iron Maiden n’ont rien de glamour. Quelques riffs balancés dans des salles tapissées de bière, des line-ups éphémères – car dans le rock, les groupes se construisent sur des frustrations et des départs. Paul Day (chant), Terry Rance, Dave Sullivan (guitares) et Ron « Rebel » Matthews à la batterie forment ce premier cercle, mais l’instabilité sévit. Sans grand moyen, oscillant entre boîtes à rythmes et petits boulots, Iron Maiden transpose les galères suburbaines en épopées musicales. Dès fin 1976, le vivier londonien commence à remarquer ces marginaux obstinés qui refusent de travestir leur musique.

Iron Maiden

Iron Maiden vit ses premières heures dans le sillage du football local et d’une jeunesse lasse des diktats musicaux. Le pressage du Soundhouse Tapes (1978) agira comme un petit big bang : trois titres bruts, bruyants, qui feront office de sésame pour la scène live. On murmure que Lemmy de Motörhead aurait surpris Harris sur scène, le comparant à un orfèvre du marteau. Ce carnage méthodique, ce refus des compromis font rapidement mouche. Dès 1978, l’arrivée du fantasque Paul Di’Anno au micro – tout droit sorti d’une Angleterre ouvrière pressée par le chômage et la Guinness – parachève la transformation du combo en fer de lance underground.

En quelques années, Iron Maiden trouvera la formule définitive : un leader à la basse, deux guitaristes virtuoses – bientôt trois –, un batteur précis comme un métronome postmoderne, et un frontman à la voix théâtrale. La lutte fut rude, mais la graine est plantée dans le bitume de la banlieue Est.

Le point d’orgue de cette mutation survient en 1980 avec l’arrivée de Dave Murray, guitariste hybride entre Hendrix et Blackmore, et l’envol définitif du quintette. L’époque respire encore la misère, mais Maiden y taille un royaume où la démesure musicale se conjugue instantanément à la sueur des planches. En explorant ces années de tâtonnements orgueilleux, difficile de ne pas voir le groupe comme un laboratoire : rien n’y est figé, tout y est expérimentation controlée. La suite, c’est l’explosion totale – et c’est ce qu’on aborde immédiatement après.

Iron Maiden

Chronologie et carrière : du Blitzkrieg de 1980 à l’empire du riff

Rarement un groupe n’aura incarné à ce point l’endurance du rock, l’art de muter sans perdre son âme. Avec « Iron Maiden » (1980), premier album studio, la Vierge lance son manifeste : rythmique galopante, chant habité, textes inspirés par la littérature fantastique et l’histoire noire de l’humanité.

Rapidement, les départs et arrivées rythment la vie du groupe comme une comédie d’époque. Paul Di’Anno cède sa place à Bruce Dickinson en 1981, clin d’œil au coup de foudre collectif qui se produit à l’époque du morceau « Run to the Hills » : tout s’accélère. Le line-up quasi militaire, avec Harris, Dickinson, Murray, Adrian Smith et Clive Burr, atteint sa vitesse de croisière au sein de l’album fondateur « The Number of the Beast » (1982). Ce disque, qui fera date, s’impose comme la pierre angulaire du genre, au point d’être disséqué ad nauseam dans d’innombrables ouvrages universitaires et documentaires consacrés au heavy metal.

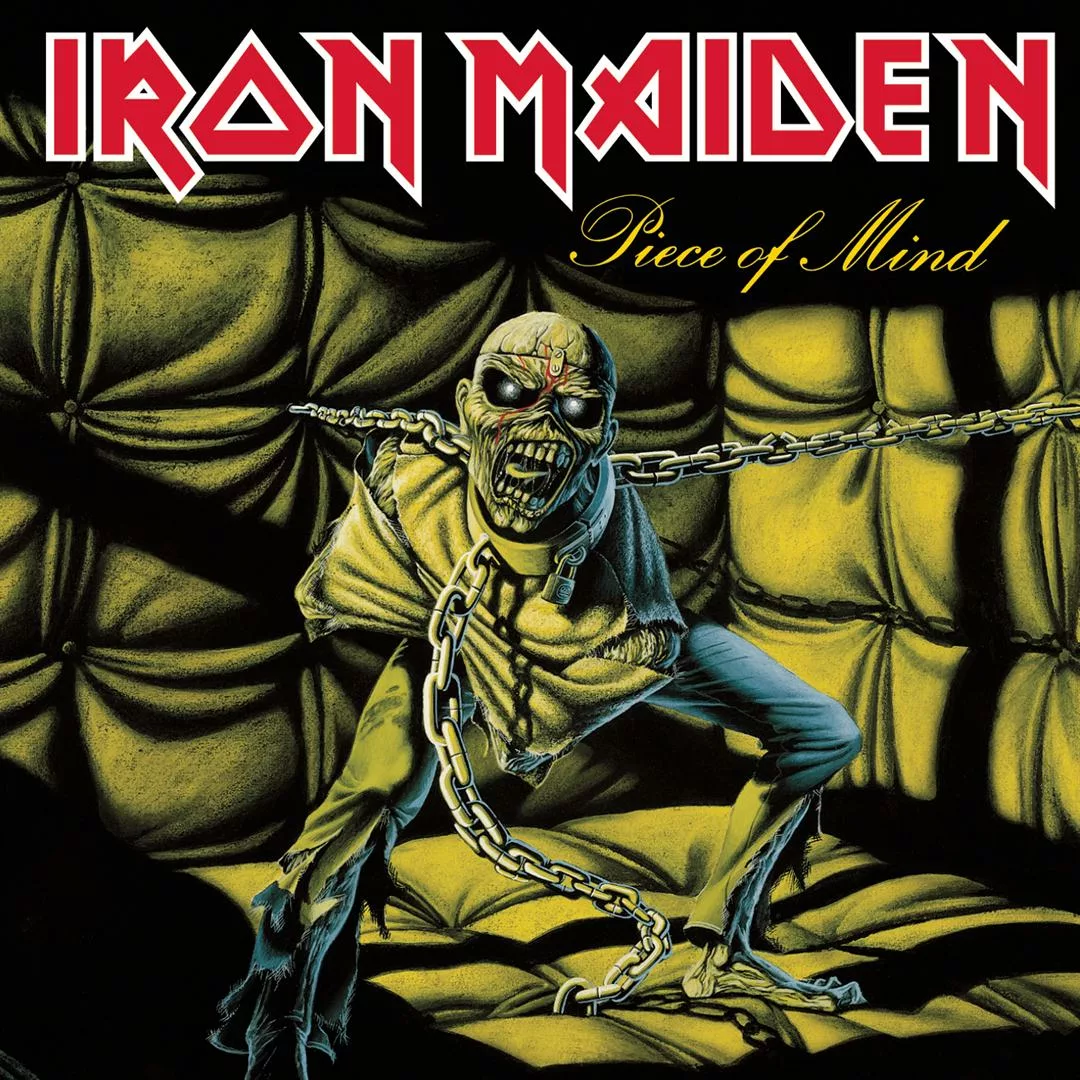

Années 80 : cinq albums en six ans. « Piece of Mind » (1983), « Powerslave » (1984), « Somewhere in Time » (1986), « Seventh Son of a Seventh Son » (1988). Autant de variations sur la fresque du heavy, qui conjuguent évolutions techniques et appétit mélodique. Iron Maiden ne se fige jamais. Tournées délirantes, comme le World Slavery Tour, sessions marathon en studio, discussions épiques sur les solos – un torrent de créativité, documenté jusque dans le moindre bootleg collector adulé des puristes.

Le début des années 90 incarne l’ère du doute. Les expérimentations (l’album « No Prayer for the Dying » en 1990, « Fear of the Dark » en 1992) côtoient les pulsions d’indépendance et les conflits d’ego. Dickinson quitte le navire en 1993, fut remplacé par Blaze Bayley pour deux albums à la réception mitigée, « The X Factor » (1995) et « Virtual XI » (1998). Mais rien n’arrête la Bête : les retours, comme dans tout bon roman russe, sont orchestrés avec fracas. Dickinson et Smith reviennent en 1999, redonnant de la vigueur à la formation – qui ajoute Janick Gers à la guitare, formant ce trio unique dans le panthéon du riff métallique.

Les années 2000 et 2010 voient le groupe s’illustrer sur tous les continents, empilant les disques d’or, les compilations, documentaires et encore plus de Iron Maiden Vinyl. De « Brave New World » (2000) à « The Book of Souls » (2015), la formation impose une marque de fabrique : longueurs épiques, solos entremêlés, basse galopante. Signe des temps, la machine à concerts ne s’essouffle jamais, le merchandising atteint des sommets, et la mascotte Eddie, sorte de Joker du heavy, hante les jeux vidéo comme les vitrines de Iron Maiden Collectibles.

L’ultime incarnation de cette longévité porte le nom de « Senjutsu » (2021). Album dense, ciselé, qui s’impose en pleine pandémie comme la preuve que la Vierge de Fer ne vacille jamais sous la pression.

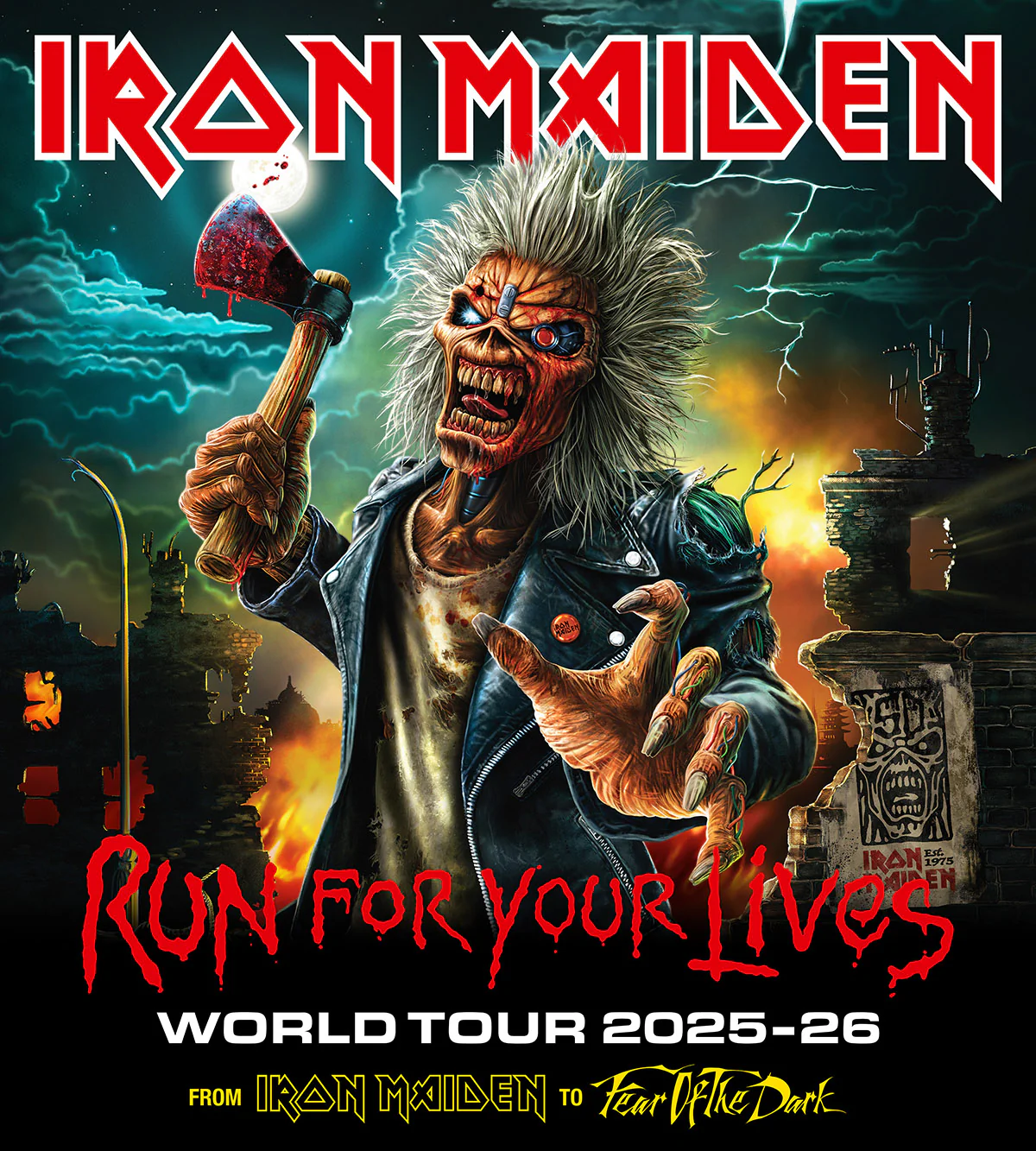

Ce parcours, entre ruptures fracassantes et retours dignes d’un Marvel Universe, place Iron Maiden au carrefour de l’histoire musicale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Qui pariera sur un épilogue prochain ? Si l’on en croit la vitalité scénique et les tournées encore programmées jusqu’en 2025, aucun oracle ne viendra annoncer la fin du sabbat.

Pour une plongée complémentaire sur la longévité rock, jetez un œil à l’évolution d’Aerosmith. Les parallèles sont nombreux et éclairants.

Style musical et influences : généalogie d’un heavy metal sans compromission

Dure d’échapper à la case « NWOBHM » (New Wave of British Heavy Metal) lorsqu’on mentionne Iron Maiden. Pourtant, le groupe n’est pas qu’un pur produit de la génération sabbatique ; c’est aussi un laboratoire d’influences qu’on dissèque aujourd’hui dans toutes les écoles de rock, un mix toxique de mélodies progressives et d’agression pure. Dès les premiers disques, la marque Maiden explose : guitare tranchante, basse avalant tout sur son passage, batterie martiale.

Leur palette de styles est à la fois simple et retorse. On retrouve la sève de Deep Purple, le souffle épique de Genesis et Yes, la rugosité de Motörhead. Mais Maiden n’oublie jamais la mélodie. Même dans les paroxysmes de « Powerslave » ou « Seventh Son of a Seventh Son », la ligne claire domine, portée par la voix unique de Bruce Dickinson, héritier déglingué d’opéra et de heavy, sorte de crooner survolté balançant des textes tour à tour mystiques ou historiques.

L’empreinte du metal progressif se fait sentir dès les années 2000, sur les albums longs formats, bardés de titres dépassant les neuf minutes. Les arrangements sophistiqués, les mythes puisés dans la littérature de Lovecraft ou la poésie d’outre-tombe composent un imaginaire qui séduit aussi bien les fans de Tolkien que ceux de Sartre. Impossible de ne pas évoquer le impact sur toute une scène internationale : Metallica, Slayer, Avenged Sevenfold, Trivium ou encore Dream Theater avancent à la lumière d’un phare nommé Iron Maiden.

Musicalement, le groupe n’a presque jamais cédé à la facilité d’un single formaté radio. Ici, on privilégie le récit – la structure narative – même si cela implique d’insérer trois solos, une coda interminable et des chœurs dignes d’une secte païenne. C’est ce qui fait du « son Maiden », une expérience sensorielle que le Iron Maiden Fan Club analyse encore. Ce n’est pas du metal pour papas fatigués : le riff doit sonner comme un cri de guerre, la batterie marteler le crâne, la voix évoquer les cavaliers de l’Apocalypse.

Si l’on creuse l’arbre généalogique du groupe, on y trouve aussi des racines blues et folk que Steve Harris adore dissimuler derrière des envolées hendrixiennes. Ce syncrétisme, cette science de l’empilement baroque, influence encore nombre d’apprentis groupes. La Vierge de Fer est ainsi citée dans une quantité incalculable de podcasts, publications et dossiers spécialisés, dont une analyse épique sur RockSound qui décortique la filiation entre Maiden et la scène contemporaine.

En 2025, on liste autant de groupes ayant calqué leur identité sur Maiden que de produits dérivés Iron Maiden Clothing ou Iron Maiden Artwork. L’influence est tentaculaire, quasi-mythologique, au point que le groupe devient le modèle de toute une éthique du riff, de l’attitude et du refus du compromis mélodique.

Anecdotes et moments marquants : entre clashs, samouraïs et Eddie l’indomptable

Impossible d’évoquer Iron Maiden sans plonger dans leurs fameuses anecdotes. Le groupe nage en plein cabinet de curiosités. Il y a d’abord les traditionnels changements de line-up, dignes des meilleures séries Netflix : chanteurs jetés dehors pour cause de dérapage lyrique, guitaristes révélant leurs riffs la nuit dans des pubs improbables de Birmingham, batteurs oubliés dans la backroom d’une salle de Leicester. Chaque époque ramène son lot de souvenirs plus ou moins vérifiables.

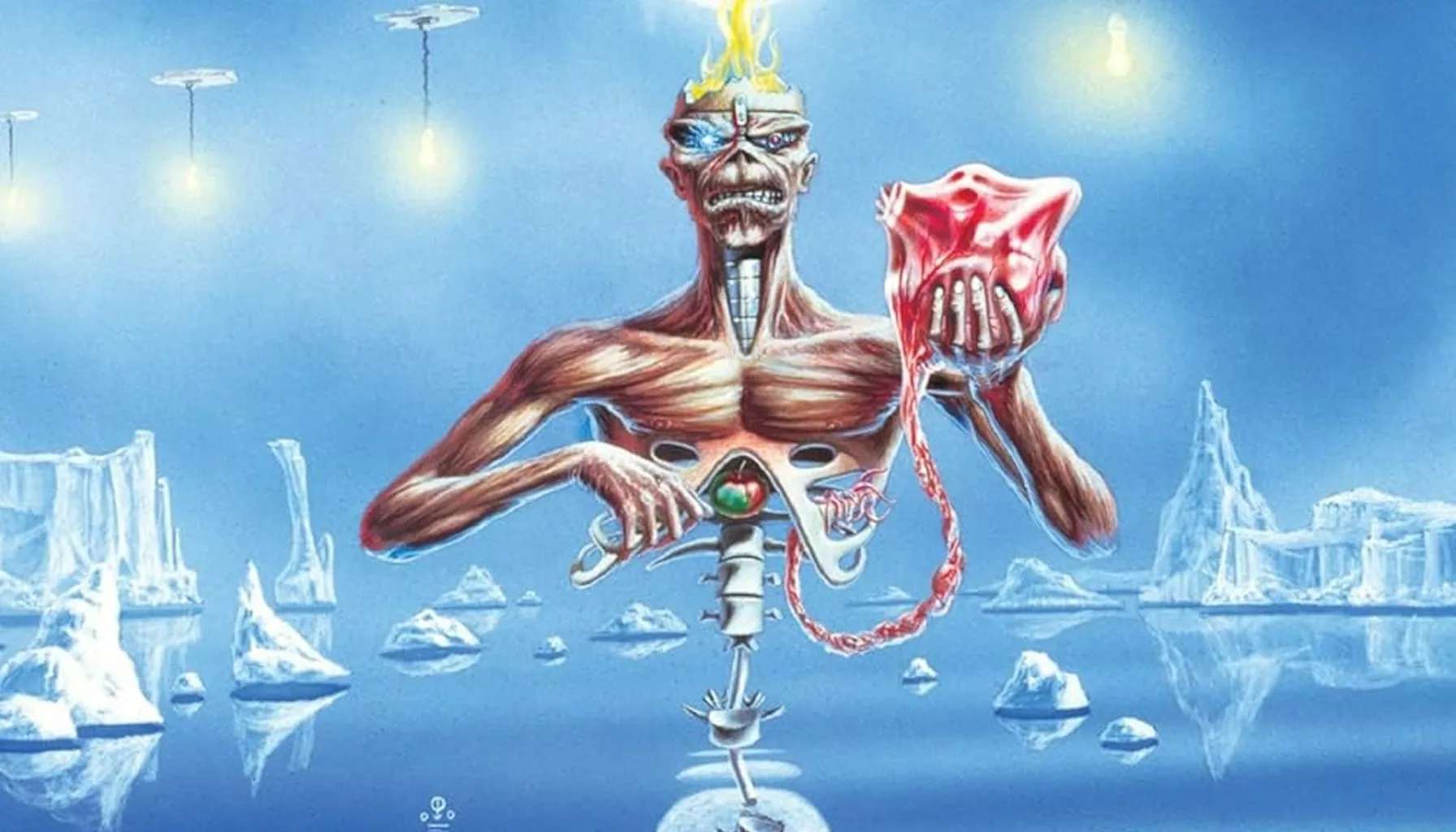

On ne compte plus les histoires autour d’Eddie, mascotte du groupe, qui finit systématiquement par faire irruption sur scène, décapitée, déguisée en samouraï ou en zombie cosmique. En 2021, pour l’album « Senjutsu », la mascotte fait sa mue nippone : Eddie devient samouraï et fend la scène dans un costume clin d’œil au folklore japonais, à la grande joie des puristes du Iron Maiden Merchandise et de la Iron Maiden Gaming. Cet amour du détail, qui fait de chaque tournée un carnaval de l’extrême, forge la réputation du groupe plus sûrement qu’un simple solo bien troussé.

L’aspect live nourrit aussi bien l’affection des fans que la légende collective. Durant une date du « World Slavery Tour », le groupe brise le couvre-feu d’une ville d’Europe de l’Est, provoquant une brève prison surprise et l’intervention d’une armée de fans furieux. En 2003, lors d’un show à Paris, Bruce Dickinson intime au public d’éteindre tous les téléphones, estimant qu’un concert se vit, il ne se filme pas. L’événement fait jaser les réseaux aussi violemment que la découverte d’un inédit perdu de Led Zeppelin.

Côté collaborations, la liste devient interminable : Tony Iommi (Black Sabbath) partagea quelques riffs en privé, les membres d’AC/DC croisèrent la route des Anglais lors de festivals marathons. Le groupe invite régulièrement d’autres pointures pour jammer, comme lors d’un set improvisé au Download Festival avec Brian May de Queen, personnage culte dont la chevelure rivalisait presque avec celle des membres de Maiden. Inutile de rappeler la débauche de bootlegs amateurs qui circulent encore sur les forums, véritables graals pour les maniaques du Iron Maiden Collectibles.

Enfin, chaque tournée apporte son lot de déguisements scéniques, de clashs internes (qui ne fut jamais passager d’un bus de Maiden refusant de bouger pour vingt minutes de silence entre deux solos ?) et d’aventures logistiques d’anthologie – à l’image de la tournée « Flight 666 », où le Boeing officiel piloté par Dickinson lui-même sert de transport, de QG et de légende instantanée.

Récompenses et reconnaissance : panthéon du riff ou insoumis de la critique ?

L’histoire de Iron Maiden, c’est avant tout celle d’un groupe fuyant la reconnaissance institutionnelle, tout en accumulant les honneurs officiels et populaires. En termes de trophées, la besace déborde : Brit Awards, Grammy Awards (enfin attrapés après des années d’auto-sabotage), Metal Hammer Golden Gods et innombrables prix décernés par des magazines spécialisés générant autant de débats que de clics sur les forums d’esthètes du heavy.

Les plateformes spécialisées, de Kerrang! à Metal Hammer, les placent régulièrement dans les classements des groupes les plus influents de l’histoire du rock britannique – mais la vraie récompense est ailleurs. Il suffit d’analyser la longévité du groupe : plus de quarante ans sur la route, des stades pleins sur cinq continents, un merchandising devenu business model pour toute la scène metal. Quant à la reconnaissance du monde académique, elle n’est pas en reste : on ne compte plus les thèses, podcasts et essais musicologiques publiés sur le riff signature ou la structure narrative des morceaux de Maiden.

Parmi les honneurs les plus notables : l’introduction de pièces rares dans le Smithsonian aux États-Unis, la nomination dans plusieurs Halls of Fame internationaux (même si l’officialisation du Rock and Roll Hall of Fame se fait attendre), et des hommages rendus par des orchestres symphoniques – des événements où les partitions de « Fear of the Dark » cohabitent avec du Wagner sans que le public ne trouve à y redire.

Leur entrée au panthéon n’est pas qu’une affaire de médailles. La reconnaissance, c’est aussi celle d’une communauté internationale, fédérée par le Iron Maiden Fan Club, les échanges sur Reddit et les tirages au sort pour gagner une basse dédicacée par Steve Harris. Quant aux hommages rendus par d’autres groupes, ils sont innombrables : Dream Theater, Anthrax ou Ghost affichent sans détour leur filiation directe avec la Bête.

Quelques vieux rockers grincent parfois des dents : quoi, pas de prix Nobel du riff ? Peu importe.

Iron Maiden

Albums clés et discographie complète : d’Iron Maiden à Senjutsu, la saga discographique

Impossible d’évoquer Iron Maiden Music sans dresser l’inventaire des albums qui balisent leur carrière – une constellation de galettes, avec leurs lots de réussites et de coups d’essai. Les fans érudits collectionnent les vinyles, scrutent chaque compilation et s’arrêtent sur les éditions limitées. Voici la sélection, dissection et commentaire des albums majeurs, avant de plonger dans la discographie totale présentée dans un tableau aussi froid qu’une morgue de Camden Town, mais ô combien instructive.

| Album | Année | Label | Certification | Fait notable |

|---|---|---|---|---|

| Iron Maiden | 1980 | EMI | Or (UK) | Premier album, définit l’essence du NWOBHM |

| Killers | 1981 | EMI | Or (UK) | Premier avec Adrian Smith, atmosphère dark |

| The Number of the Beast | 1982 | EMI | Platine (UK/US) | Arrivée de Bruce Dickinson, hymne du heavy |

| Piece of Mind | 1983 | EMI | Platine (UK) | Nicko McBrain intègre la batterie |

| Powerslave | 1984 | EMI | Platine (US) | World Slavery Tour, concept visuel fort |

| Somewhere in Time | 1986 | EMI | Or (UK) | Premiers synthés, expérimentation sonore |

| Seventh Son of a Seventh Son | 1988 | EMI | Or (UK) | Inspiration prog, concept album |

| No Prayer for the Dying | 1990 | EMI | Argent (UK) | Retour à un style plus épuré |

| Fear of the Dark | 1992 | EMI | Or (US) | Hit éponyme, multitudes de tubes live |

| The X Factor | 1995 | EMI | — | Blaze Bayley au chant, période sombre |

| Virtual XI | 1998 | EMI | — | Réception tiède, line-up instable |

| Brave New World | 2000 | EMI | Or (UK) | Retour de Dickinson et Smith, nouvel envol |

| Dance of Death | 2003 | EMI | Or (UK) | Expérimentations thématiques, visuels polarisants |

| A Matter of Life and Death | 2006 | EMI | Or (UK) | Thèmes de guerre, titres longs |

| The Final Frontier | 2010 | EMI | Or (UK) | Exploration spatiale, longueurs progressives |

| The Book of Souls | 2015 | Parlophone | Or (UK) | Double album, titres-fleuves |

| Senjutsu | 2021 | Parlophone | Or (UK) | Hommage au Japon, Eddie en samouraï |

Quelques disques méritent une analyse aiguë. « The Number of the Beast » propulse Maiden dans la stratosphère heavy. Le son, la voix théâtrale de Dickinson, l’art visuel : tout y est. « Powerslave », avec son visuel égyptien et ses compositions tentaculaires (on pense à « Rime of the Ancient Mariner »), confirme leur capacité à repousser les frontières du genre. Dans les années 2000, « Brave New World » et « The Book of Souls » s’offrent des structures longues et aventureuses, preuve d’un refus de toute paresse stylistique.

Enfin, « Senjutsu » (2021), enregistré en secret à Paris, frappe par sa densité, ses teintes progressives et l’attention excessive portée à la narration – chaque morceau semblant conçu pour une fresque animée ou un roman graphique. Il synthétise à merveille cette énergie de vieux briscards qui n’en finissent pas d’allumer des feux sacrés là où d’autres groupes s’éteignent.

Dans la culture populaire : de la Bête aux icônes geek du XXIe siècle

La Vierge de Fer a essaimé partout : sur les murs des universités, dans les manuels scolaires anglais (où « Run to the Hills » est parfois étudié en classe d’anglais), mais aussi dans la pop culture mondiale. La carrière d’Iron Maiden ressemble à une permanente chasse aux clins d’œil : Eddie apparaît en guest dans moult séries animées, de « Les Simpson » à « South Park », et le logo orne les vestes aussi bien des punks vieillissants que des influenceurs TikTok.

Les jeux vidéo n’échappent pas à la contagion : « Legacy of the Beast », un RPG mobile à succès, propulse Eddie dans des mondes parallèles inspirés par la discographie du groupe. Le mariage entre art visuel et musique, savamment distillé dans le Iron Maiden Artwork et la Iron Maiden Gaming, fait des merveilles auprès des nouvelles générations. Pas un festival metal sans un cosplay Eddie, pas un meeting métal sans un clin d’œil pour leurs pochettes iconiques, devenues canons graphiques de la contre-culture.

Dans les années 2000, le groupe sert aussi la publicité de boissons énergétiques, vend des flippers estampillés « Pinball Maiden » et débarque dans les playlists des stades de foot européens. Des artistes issus du hip-hop, de la synthwave ou de l’électro citent fréquemment Maiden dans leurs interviews, louant le sens du riff narratif et la force visuelle de leur univers. Le crossover entre métal et mainstream n’a jamais été aussi naturel pour ce groupe. L’impact est tel qu’en 2025, on trouve encore du Iron Maiden Clothing dans des défilés de mode décalés et des goodies estampillés dans toutes les boutiques branchées de Camden ou du Marais.

Des parodies parsèment YouTube depuis des années, dont certaines vidéos frôlent le million de vues, où Eddie affronte Sonic ou Pikachu dans un mash-up délirant. Pour les puristes, c’est la confusion totale, pour les fans de Iron Maiden Posters, une aubaine : pas une chambre d’ado sans un poster, pas un salon hipster sans au moins une figurine Eddie cachée dans une bibliothèque colorée.

FAQ – Ce que vous vous demandez sur Iron Maiden

1. Quel est l’album le plus important dans la discographie d’Iron Maiden ?

La réception critique et l’impact public consacrent souvent « The Number of the Beast » (1982) comme jalon fondamental. Il marque l’arrivée de Bruce Dickinson et propulse le groupe au rang de référence du heavy metal mondial.

2. D’où vient le nom Iron Maiden ?

Le nom s’inspire d’un instrument de torture médiéval, la « vierge de fer », qui incarne l’imaginaire sombre et théâtral voulu par Steve Harris, tout en insistant sur leur identité provocatrice et historique.

3. Quelle est la particularité musicale du groupe Iron Maiden ?

Iron Maiden se distingue par ses rythmiques galopantes à la basse, ses mélodies entremêlées à trois guitares, et une voix principale lyrique, ainsi qu’une propension à écrire des morceaux narratifs et épiques.

4. Qui est Eddie, la mascotte du groupe ?

Eddie est le personnage fictif récurrent sur les pochettes, scène et produits dérivés. Sa figure évolue à chaque album, servant autant de totem visuel que de commentaire iconoclaste sur la société ou la scène rock.

5. Quels musiciens influencent Iron Maiden ?

Le groupe revendique des influences chez Deep Purple, Led Zeppelin, UFO, Genesis. On retrouve aussi des clins d’œil à la littérature fantastique et à l’histoire européenne dans leurs textes et compositions.

6. Pourquoi Iron Maiden a-t-il connu plusieurs changements de chanteurs ?

Essentiellement à cause de divergences artistiques et de tensions liées à l’évolution du groupe. Paul Di’Anno, d’abord, puis Blaze Bayley, avant que Dickinson ne revienne pour stabiliser le line-up.

7. Iron Maiden a-t-il une politique particulière concernant l’usage des téléphones en concert ?

Depuis les années 2010, Bruce Dickinson demande régulièrement au public de profiter pleinement du spectacle sans filmer ni prendre de photos, estimant que l’expérience live doit rester immersive et vivante.

8. Quel rôle joue Iron Maiden dans le merchandising et la culture collector ?

Leur merchandising est un modèle, des t-shirts aux Pinballs, figurines, jeux et vinyles. Les éditions limitées de Iron Maiden Vinyl ou de Iron Maiden Collectibles s’arrachent partout sur la planète.

9. Comment expliquer la longévité d’Iron Maiden ?

Une éthique de travail rigoureuse, la fidélité à un son distinctif, l’innovation scénique et une communauté de fans mondiale très active contribuent à la stabilité et à la longévité du groupe.

10. Où trouver les produits Iron Maiden récents et participer à la communauté ?

Le Iron Maiden Fan Club propose les dernières nouveautés de Iron Maiden Merchandise, via le site officiel du groupe, qui centralise sorties, concerts et éditions collectors.

Liens et ressources pour aller plus loin sur Iron Maiden

Pour continuer à explorer l’univers Iron Maiden, les curieux, collectionneurs et fans invétérés peuvent se tourner vers le Site officiel – centre névralgique pour tout ce qui concerne concerts à venir, Iron Maiden Merchandise exclusif, dernières actualités et accès au Iron Maiden Fan Club.

Toujours cette impression, à chaque nouvelle immersion, qu’Iron Maiden ne dort jamais. On les croit assagis, ils reviennent avec une fresque, un album ou un live géant. Leur empire, fait autant de chansons épiques que d’objets cultes, s’étend de la platine au pixel, du vinyle collector au flipper. Un monument vivant pour qui le heavy metal n’est pas qu’une affaire de bruit mais une longue histoire d’adrénaline, de sueur et de scénarios brodés à la main.