U2 est plus qu’un groupe de rock : c’est une institution musicale née à Dublin à la fin des années 70. Formé par Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr., le groupe a su traverser les décennies avec des hymnes intemporels comme With or Without You, One ou Sunday Bloody Sunday. Ce portrait retrace l’histoire complète de U2 : ses origines, son style musical, la signification de son nom et les albums qui ont marqué l’histoire du rock.

Dublin, 1976. Quatre ados secouent une scène musicale locale déjà bouillonnante d’effervescence : Paul Hewson, alias Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. Qui aurait parié que ces gamins aux noms parfois plus mystérieux que leurs morceaux allaient s’inscrire dans les annales du rock ? Bien plus qu’un simple groupe irlandais, U2 est une entité qui, sur près de cinq décennies, a remodelé les contours de la musique pop-rock contemporaine.

De cette naissance punk post-adolescente naît une trajectoire qui épouse les évolutions douloureuses et flamboyantes des sonorités du rock, une histoire de métamorphoses, mais aussi d’une constance dans l’écriture et l’engagement. Leur musique, entre riffs stratifiés et envolées vocales souvent mystiques, s’est inscrite comme une prise de parole à la fois intime et publique, tournée vers une quête de sens dans un monde changeant. Ce chemin entremêle hymnes engagés tels que « Sunday Bloody Sunday » à des ballades plus introspectives comme « With or Without You », témoignant d’une palette sonore évolutive et d’une audace artistique nourrie au fil des albums.

U2 ne s’est jamais épuisé dans la recherche de la formule gagnante, mais plutôt dans une exploration quasi obsessionnelle de ses propres limites, oscillant entre le mainstream et des expérimentations parfois déconcertantes. Porteur d’une identité dublinoise mais universelle, ce groupe est devenu un repère décisif pour comprendre une part essentielle du rock à la fin du XXe siècle et au début du XXIe.

Fiche d’identité rapide sur U2

- Origine : Dublin, Irlande

- Années d’activité : 1976 – présent

- Genre(s) : Rock, post-punk, pop-rock, expérimental

- Membres fondateurs : Bono (chant), The Edge (guitare, claviers), Adam Clayton (basse), Larry Mullen Jr. (batterie)

- Chansons les plus connues : « With or Without You », « Sunday Bloody Sunday », « One », « Where the Streets Have No Name »

- Labels : Island Records, Mercury Records, Interscope Records, Universal Music, A&M Records, Polydor Records, Sonic360

Les origines et la formation de U2 : naissance d’un quatuor à Dublin

Se situer dans le Dublin de la fin des années 1970, c’est se plonger dans une métropole où les tensions sociales et politiques pèsent comme un grondement sourd sur les jeunes générations. Le premier souffle de U2 se fait entendre via une annonce placardée à l’école secondaire de Mount Temple, lancée un soir par Larry Mullen Jr. pour former un groupe. Cette initiative rassemble rapidement Bono, The Edge, Adam Clayton et quelques amis, mais très vite, seul le quatuor originelnée se dégagera de cette mêlée musicale de gamins rêveurs.

Au départ, leurs influences plongent dans le post-punk et les célébrations revendicatives des Clash ou Joy Division, dont ils capturent l’urgence et la critique sociale. Leurs premières performances dans les clubs modestes de Dublin ne sont que le théâtre d’un apprentissage brutal, mêlant maladresse et fulgurances, rapides éclairs d’un potentiel qu’ils peinent encore à cerner. La complicité entre eux scelle un pacte d’intonation et d’écriture, nourrie d’idéaux d’adolescents oscillant entre naïveté et dureté.

Dans cette matrice d’énergie brute et de chaos contrôlé, U2 jongle avec les particularités du rock britannique et irlandais, forgeant un son qui, sans aucun doute, puise autant ses racines dans l’histoire politique de l’Irlande que dans la mécanique froide des groupes punk anglais émergents. Le premier nom de scène, Feedback, témoigne de cette période expérimentale, vite remplacé par The Hype, avant que la décision en 1978 de baptiser le groupe U2, terme chargé d’une symbolique politique et technologique (en référence à un avion espion abattu) ne fixe une identité déjà tournée vers la mondialisation.

Leur premier single officiel, « Another Day », sonne comme un coup de semonce sur la scène irlandaise. Enregistré en 1980, il sonde cette incertitude juvénile et cette fougue, prélude à la sortie de leur premier album. Le groupe développe alors une présence scénique énergique, mais reste confronté au dilemme existentiel de nombre d’adolescents musiciens : trouver sa voix propre sur un territoire saturé d’idées sonores et de postures plus ou moins prises au sérieux.

U2 : biographie, discographie, style et héritage

Une carrière tracée sur une chronologie musicale entre avancées et expérimentations

Le passage en revue de la discographie de U2, c’est comme feuilleter un récit entre fulgurances et intermittences, entre succès thématiques et expérimentations plus risquées. Si « Boy » (1980), et « October » (1981) établissent les bases d’une nouvelle énergie post-punk, c’est avec « War » (1983) que le groupe capte pour la première fois une audience élargie, notamment grâce à une puissance théâtrale renforcée par le morceau « Sunday Bloody Sunday », devenu un manifeste musical contre la violence et l’injustice. La percussion répétitive de Larry Mullen Jr. plante une rythmique martiale, invitant à la fois à se souvenir et à agir.

L’arrivée de Brian Eno et Daniel Lanois sur « The Unforgettable Fire » (1984) marque un tournant. La production s’aère, les textures sonores se densifient, rompant avec l’agressivité brute des débuts. Le groupe commence à laisser respirer ses morceaux, explorant davantage des espaces sonores éthérés alors que le rock commercial s’ouvre aux possibilités plus larges des synthétiseurs et pistes de production sophistiquées.

« The Joshua Tree » (1987) reste toutefois le jalon principal, celui qui cristallise l’image de U2 dans la mémoire collective. Cet album, véritable diptyque entre hymnes puissants et mélodies fédératrices, conclusion d’une décennie d’expérimentations et de luttes musicales, projette leur son nordique vers un univers presque américanisé, géographique et mythologique. Il notamment marque l’entrée définitive du groupe sur la scène mondiale avec des tournées à guichets fermés qui nourrissent la légende.

Les années 1990 emportent U2 dans une spirale de transformations sonores, avec « Achtung Baby » (1991) et l’introduction d’éléments électroniques, murs de synthés et rythmiques dansantes, choquant une partie de leur public mais élargissant considérablement le spectre musical à explorer. « Zooropa » (1993) et « Pop » (1997) accentuent cette démarche aventureuse, oscillant entre audace esthétique et risks commerciaux. Malgré un accueil critique parfois mitigé, le groupe ne perd pas sa cohérence interne et poursuit un dialogue avec le public en live, véritable espace de reconquête.

L’an 2000 marque un retour au rock plus classique avec « All That You Can’t Leave Behind », album qui semble vouloir raviver les racines tout en diversifiant les textures sonores. Le succès est au rendez-vous, notamment via le single « Beautiful Day », illustrant cette capacité à conjuguer maturité et éclat. Cet élan se confirme avec « How to Dismantle an Atomic Bomb » (2004), marquant une posture plus directe et une certaine reconquête de la scène rock forte et mélodique.

Les années suivantes voient U2 expérimenter à nouveau avec les outils numériques, la production refaçonnée et la communication via le net. La sortie surprise de « Songs of Innocence » en 2014 via Apple Music (une opération marketing au succès contesté) illustre cette volonté d’être à la pointe des mutations de l’industrie musicale, même si le débat entre innovation et respect du public reste très vif.

La tournée « The Joshua Tree Tour » de 2017 témoigne d’un retour assumé vers leurs classiques, tandis que le ballet de nouvelles compositions souvent introspectives rythme la sortie de « Songs of Experience » la même année. En 2023, le projet « Songs of Surrender » se pose en réinterprétation et réappropriation d’un canon désormais vaste, avec un œil toujours tourné vers l’expérimentation sonore moderne et la mémoire collective.

Style musical et influences de U2 : de la scène punk irlandaise à l’expérimentation ambiante

Le style propre à U2 est un artefact composite, façonné par des influences à la fois locales et internationales, secondaires et cardinales dans l’histoire du rock. L’empreinte punk post-1977 est tangible dans les débuts, mais elle est rapidement sublimée par un désir d’étendre les territoires sonores, mêlant mélodies accrocheuses et atmosphères denses. L’utilisation distinctive du delay à la guitare par The Edge définit un son unique, aérien et tranchant, souvent comparé à une architecture sonore qui respire entre échos naturels et synthétiques.

Brian Eno et Daniel Lanois ont contribué de manière cruciale à cette maturation, forgeant un son identifiable, plus ample et cinématographique. Dans cet alliage de riffs électriques et d’ambiances ambivalentes, U2 creuse un sillon où la musique devient une expérience sensorielle. L’influence de groupes tels que Talking Heads (dont Eno fut producteur) se fait sentir dans les textures et les expérimentations.»

Les années 1990 affichent une audace plus revendiquée, incorporant rythmes électroniques et dance music issues des clubs berlinois et new-yorkais, preuve d’une volonté de ne pas figer leur identité. Ce virage polarise les auditeurs mais ouvre la porte à des collaborations insolites et une réinvention constante.

Plus encore, la musicalité de U2 se présente souvent comme une synthèse d’énergie brute et de finesse mélodique, où les textes de Bono, souvent teintés d’un lyrisme personnel ponctué de références sociales et spirituelles, répondent à un bagage sonore dense et contrasté, tantôt rugueux, tantôt délicat.

Cette hybridation sonore a largement influencé toute une génération de musiciens, du rock alternatif à la pop mainstream, faisant de U2 un laboratoire de styles et une pierre de touche incontournable dans la compréhension des évolutions de la musique pop et rock depuis la fin du XXe siècle.

Moments marquants et anecdotes dans la légende U2

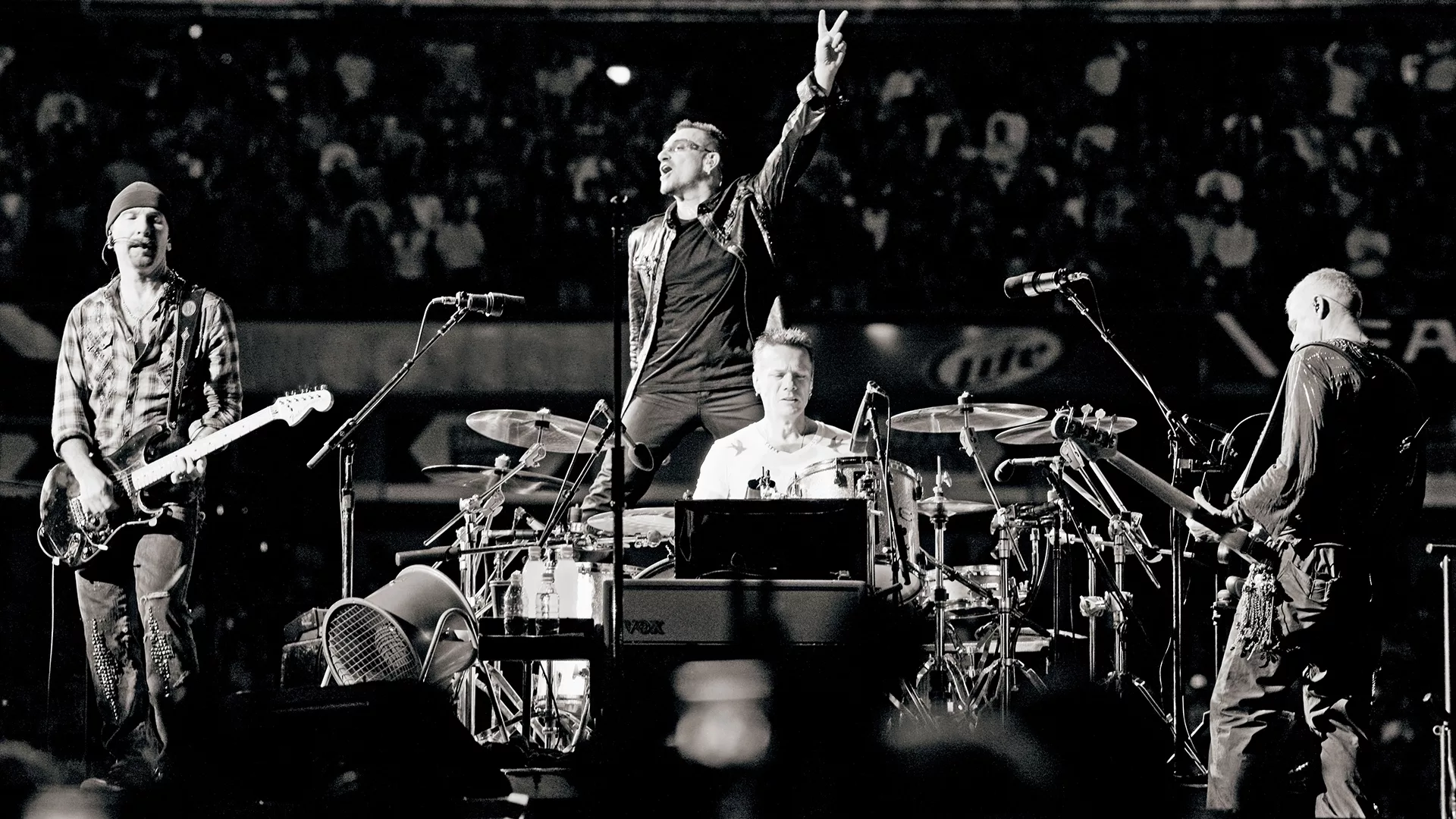

La carrière de U2 regorge de moments où réalité et mythe s’entrelacent, forgeant une identité à la fois spectaculaire et profondément humaine. La rage et la poigne de « War » en concert témoignent souvent d’une énergie brute qui catapulte leurs prestations dans l’oubli des formats traditionnels. On peut citer l’iconique concert « Under a Blood Red Sky » (1983), retransmission télé emblématique d’une prestation nocturne où l’éclairage et la magie des guitares se mêlent pour capturer une intensité rare.

L’album « Achtung Baby » marque un tournant difficile, avec un enregistrement dans un Berlin encore partagé, ambiance lourde de symboliques. Ce changement musical radical a causé des tensions considérables dans le groupe, notamment entre Bono et The Edge, cherchant à redéfinir leur esthétique dans un monde post-moderne agité.

L’opération marketing de 2014 avec la sortie de « Songs of Innocence » via Apple Music a suscité une polémique assez rare : l’intrusion dans la bibliothèque musicale des utilisateurs sans leur consentement a été perçue comme un abus, couplée à un retournement de l’usage traditionnel des sorties d’album. Ce fut une étape où le rock s’est confronté directement aux enjeux technologiques et commerciaux modernes.

U2 : biographie, discographie, style et héritage

Sur scène, les accidents comme la chute de Bono à vélo en 2014 ou celle moins grave de The Edge lors de la tournée « Innocence + Experience » n’ont jamais arrêté le groupe, qui fait de sa résilience un trait d’identité.

Les collaborations sont également un chapitre marquant, que ce soit avec Pavarotti sur « Miss Sarajevo » ou les engagements militants aux côtés d’Amnesty International, Ensemble, ces moments dessinent une trajectoire où l’image du groupe transcende la musique pour toucher à la responsabilité citoyenne.

Récompenses, distinctions et reconnaissance du groupe U2 dans le monde

Avec une carrière quasi-ininterrompue depuis les années 1970, U2 a accumulé un palmarès conséquent qui dépasse souvent les simples chiffres de vente d’albums. Le groupe a reçu plus de 20 Grammy Awards, dont des prix pour l’album et la chanson de l’année, confirmant leur capacité à toucher différents publics. Leur nomination constante dans des catégories majeures aux NRJ Music Awards ou aux Brit Awards souligne leur statut international. En 2005, U2 fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une étape symbolique de leur consolidation dans la mythologie rock.

Au-delà des récompenses formelles, c’est la reconnaissance culturelle et sociale qui nourrit leur légende : participation à Live Aid en 1985, concerts de charité en Afrique ou pour la lutte contre le sida, et engagements dans diverses causes politiques et humanitaires participent à une image où la musique est aussi un levier d’action.

Leur impact est encore observable dans les classements de ventes d’albums mondiaux, avec plusieurs disques ayant atteint les millions d’exemplaires dans le monde entier. L’adaptation continue aux évolutions technologiques et aux nouveaux formats musicaux explique en partie la longévité et la pertinence constante de U2 dans l’ère moderne.

Discographie complète et albums majeurs de U2

| Album | Année | Label | Certification | Fait notable |

|---|---|---|---|---|

| Boy | 1980 | Island Records | Or | Première explosion post-punk captée sur disque |

| October | 1981 | Island Records | Or | Conclusion d’une période spirituelle et intense |

| War | 1983 | Island Records | Platine | Ascension grâce à un message politique fort |

| The Unforgettable Fire | 1984 | Island Records | Platine | Collaboration avec Brian Eno et Daniel Lanois |

| The Joshua Tree | 1987 | Island / Mercury Records | Multi-platine | Symbole d’un sommet artistique et commercial |

| Achtung Baby | 1991 | Island / Mercury Records | Platine | Virage électro-rock controversé |

| Zooropa | 1993 | Island Records | Or | Approche expérimentale et mélodique |

| Pop | 1997 | Island Records | Or | Essai dance et électro |

| All That You Can’t Leave Behind | 2000 | Island / Interscope | Multi-platine | Retour à un rock plus classique |

| How to Dismantle an Atomic Bomb | 2004 | Island / Interscope | Platine | Succès commercial avec « Vertigo » |

| No Line on the Horizon | 2009 | Island / Interscope | Or | Exploration musicale marocaine et expérimentale |

| Songs of Innocence | 2014 | Island Records | Or | Sortie controversée via Apple Music |

| Songs of Experience | 2017 | Island Records | Or | Suite introspective et retours scéniques |

| Songs of Surrender | 2023 | Island / Universal | — | Réinterprétation de classiques |

U2 dans la culture populaire : entre musique, cinéma et engagement

Au-delà de la scène rock, U2 a su s’immiscer dans diverses facettes de la culture populaire avec une intensité calculée. Nombre de leurs morceaux ont été présents dans des bandes originales de films, comme « Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me » pour le film « Batman Forever », incarnant un croisement des influences entre pop et univers cinématographique. Plus récemment, la participation à la bande-son du film d’animation « Tous en scène 2 » illustre cette capacité à toucher différents publics et âges.

Le groupe est aussi connu pour ses apparitions remarquées à la télévision et dans les médias, participant à des événements caritatifs et politiques. Leur image s’inscrit dans une filiation avec des causes internationales, notamment l’abolition de la pauvreté en Afrique ou la défense des droits humains, conférant une dimension politique à leur carrière souvent relayée par les médias spécialisés.

Au cinéma, la production annoncée d’un biopic par J.J. Abrams pourrait offrir une nouvelle perspective sur l’histoire tumultueuse de cette formation, mêlant moments personnels et ambitions artistiques. Cette omniprésence certaine dans le paysage culturel a fait de U2 une sorte de figure emblématique dépassant largement le cadre strict du rock.

U2, patrimoine et légendaire du rock : une empreinte indélébile

U2 est ce genre d’oxymoron vivant : à la fois acteur majeur d’une industrialisation musicale globale et porteur d’un discours intime et engagé. Cette capacité contradictoire à conjuguer authenticité émotionnelle et stratégies commerciales en a fait, depuis leurs débuts, un miroir tendu aux aléas du monde rock. Leur fidélité mutuelle, la constance du quatuor et l’ambition artistique constante témoignent d’une longévité rare dans un univers souvent éphémère.

Le groupe irlandais a imposé une notion moderne de la tournée, souvent gigantesque, où l’expérience visuelle s’allie à la puissance musicale comme un spectacle total, redéfinissant ce qu’un concert de rock peut être au XXIe siècle. Ces tournées, accompagnées de dispositifs artistiques et technologiques en évolution constante, renforcent leur statut comme référence pour de nombreux artistes émergents.

En somme, U2 est à la fois un produit et un producteur de l’histoire musicale contemporaine, oscillant entre une bascule générationnelle et des héritages multiples, s’inscrivant dans une trajectoire marquée par l’exploration et la résilience, marquant ainsi une empreinte sonore et culturelle qui demeure pertinente à l’heure actuelle.

Plus d’informations et actualités sur U2 sont disponibles sur le site officiel du groupe : Site officiel.

Pour prolonger la découverte de figures du rock et leurs univers, n’hésitez pas à consulter aussi les interviews exclusives et les chroniques d’albums indémodables, où le rock sous toutes ses formes se dévoile dans ses moindres nuances. Enfin, pour une analyse détaillée de figures telles que U2 et leur impact culturel.

FAQ – Tout savoir sur U2, le groupe qui a électrisé le monde

1. Qui sont les membres du groupe U2 ?

U2, c’est un carré magique, une alchimie irlandaise rare :

-

Bono (Paul David Hewson) : chanteur charismatique, porte-voix du monde.

-

The Edge (David Howell Evans) : guitariste aérien, maître des delay.

-

Adam Clayton : bassiste discret mais fondamental.

-

Larry Mullen Jr. : batteur et fondateur du groupe, pilier rythmique.

Formé en 1976 à Dublin, le groupe n’a jamais changé de line-up depuis ses débuts. Une anomalie rock. Une fidélité presque biblique.

2. Pourquoi U2 s’appelle-t-il U2 ?

Le nom U2 a été suggéré par un ami lors d’un brainstorming adolescent. Il évoquait à la fois un avion espion américain (le Lockheed U-2), un jeu de mots ambivalent, et une sonorité « techno-futuriste ».

Mais surtout, c’était court, mystérieux et mémorable, trois qualités essentielles pour marquer les esprits.

3. Quels sont les albums incontournables de U2 ?

On pourrait dire « tous », mais voici un survol des sommets :

-

« The Joshua Tree » (1987) : le chef-d’œuvre, désertique et spirituel.

-

« Achtung Baby » (1991) : la métamorphose berlinoise, sombre et sexy.

-

« War » (1983) : le cri de colère politique post-punk.

-

« All That You Can’t Leave Behind » (2000) : le retour aux sources, plein de lumière.

-

« Boy » (1980) : le tout premier, brut et touchant.

Chacun de ces albums a redéfini une époque. U2 ne suit pas la mode. Il la recode.

4. Quels sont les plus grands tubes de U2 ?

U2, c’est une usine à hymnes. Impossible de ne pas vibrer sur :

-

« With or Without You »

-

« Sunday Bloody Sunday »

-

« Where the Streets Have No Name »

-

« One »

-

« Beautiful Day »

-

« New Year’s Day »

-

« Vertigo »

Leurs chansons sont autant de prières rock qui montent jusqu’au plafond des stades.

5. Quel est le style musical de U2 ?

Au début, U2 flirtait avec le post-punk de la fin des années 70.

Puis, ils ont exploré des paysages sonores épiques, entre rock alternatif, pop, ambient, electro, gospel et même expérimentations industrielles.

Mais la signature U2 reste cette guitare réverbérée de The Edge, cette voix à la fois mystique et militante de Bono, et une batterie qui bat le rythme du monde.

6. Quel est l’engagement politique et humanitaire de U2 ?

Bono n’est pas juste chanteur. Il est aussi activiste planétaire :

-

Il milite pour l’effacement des dettes des pays pauvres (initiative Jubilee 2000).

-

Il est engagé dans la lutte contre le SIDA en Afrique via sa fondation (RED).

-

Il a rencontré des chefs d’État, des présidents, le pape… tout en restant rock star.

U2 a souvent mêlé art et activisme, transformant les tournées en manifestes géopolitiques scéniques.

7. Quelles sont les tournées les plus marquantes de U2 ?

Trois tournées ont gravé leur nom dans le marbre du rock :

-

Zoo TV Tour (1992-1993) : un OVNI multimédia avant l’heure, mixant télé, politique, humour et rock.

-

PopMart Tour (1997-1998) : la satire de la société de consommation dans une mise en scène géante.

-

U2 360° Tour (2009-2011) : la plus grande tournée de tous les temps, avec une scène circulaire surplombée d’une « Griffe » de 50 mètres.

U2 ne fait pas des concerts. Il crée des expériences totales.

8. Pourquoi U2 divise autant ?

Parce qu’ils sont trop grands pour plaire à tout le monde.

Entre les fans qui voient Bono comme un prophète moderne, et ceux qui le trouvent prêcheur, U2 est devenu un sujet de débat autant que de vénération.

Mais peu de groupes ont autant osé, autant évolué, autant assumé leur mégalomanie au nom du rock. Et ça, c’est tout sauf fade.

9. U2 a-t-il influencé d’autres artistes ?

Une pléiade de groupes doit une fière chandelle à U2 :

-

Coldplay, pour l’ambiance planante et les montées épiques.

-

The Killers, pour l’ampleur des refrains.

-

Muse, pour la fusion du rock et du politique.

-

Kings of Leon, Arcade Fire, Snow Patrol, et bien d’autres.

The Edge est aussi une référence majeure pour les guitaristes modernes avec son jeu en delay, ultra distinctif.

10. Quels sont les projets récents ou à venir de U2 ?

En 2023, U2 a lancé une résidence futuriste à Las Vegas dans la MSG Sphere, une salle immersive à 360° visuellement spectaculaire. Un show sci-fi qui réinvente la scénographie live.

Ils continuent aussi à préparer un nouvel album studio, annoncé comme un retour à la rage punk originelle.

Bono a sorti son autobiographie « Surrender » en 2022, riche en confessions et réflexions sur 40 chansons emblématiques.