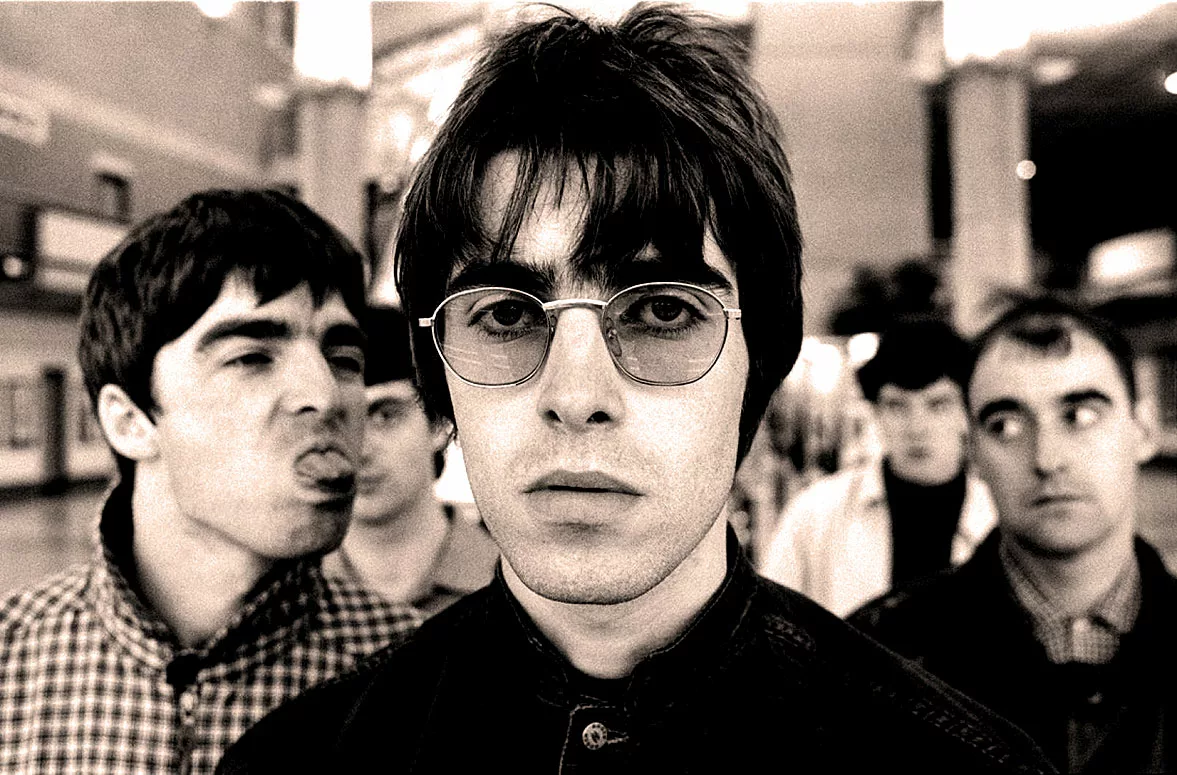

Ils sont apparus comme deux astéroïdes lancés par un dieu bourré. Ils ont détruit les charts, incendié les stades, raccourci des millions de mèches de cheveux, offert des hymnes pour les grands jours et pour les jours qui piquent. Oasis, c’est le groupe qui a fait du bruit une religion, qui a hissé Manchester au sommet de la planète, et qui a transformé deux frères bagarreurs en mythes modernes. Voici leur histoire totale, brute, violente, tendre, drôle, tragique et immortelle, sans filtre et sans cardio.

MANCHESTER 1980–1991 — LE BERCEAU SOCIO-SONORE D’OASIS

Le Manchester des années 80 constitue un environnement technique, social et culturel précis : une ville post-industrielle dévastée par la désindustrialisation, taux de chômage massif, infrastructures vieillissantes, logements sociaux saturés et un climat général où la musique devient un exutoire autant qu’une industrie parallèle. Burnage, quartier d’origine des Gallagher, est un secteur résidentiel modeste, fortement marqué par les politiques Thatcher, où les équipements culturels sont rares mais où l’accès aux disques, aux radios locales et aux clubs est constant. Dans cette configuration, la formation d’un groupe n’est pas un choix romantique : c’est une option réaliste de survie symbolique.

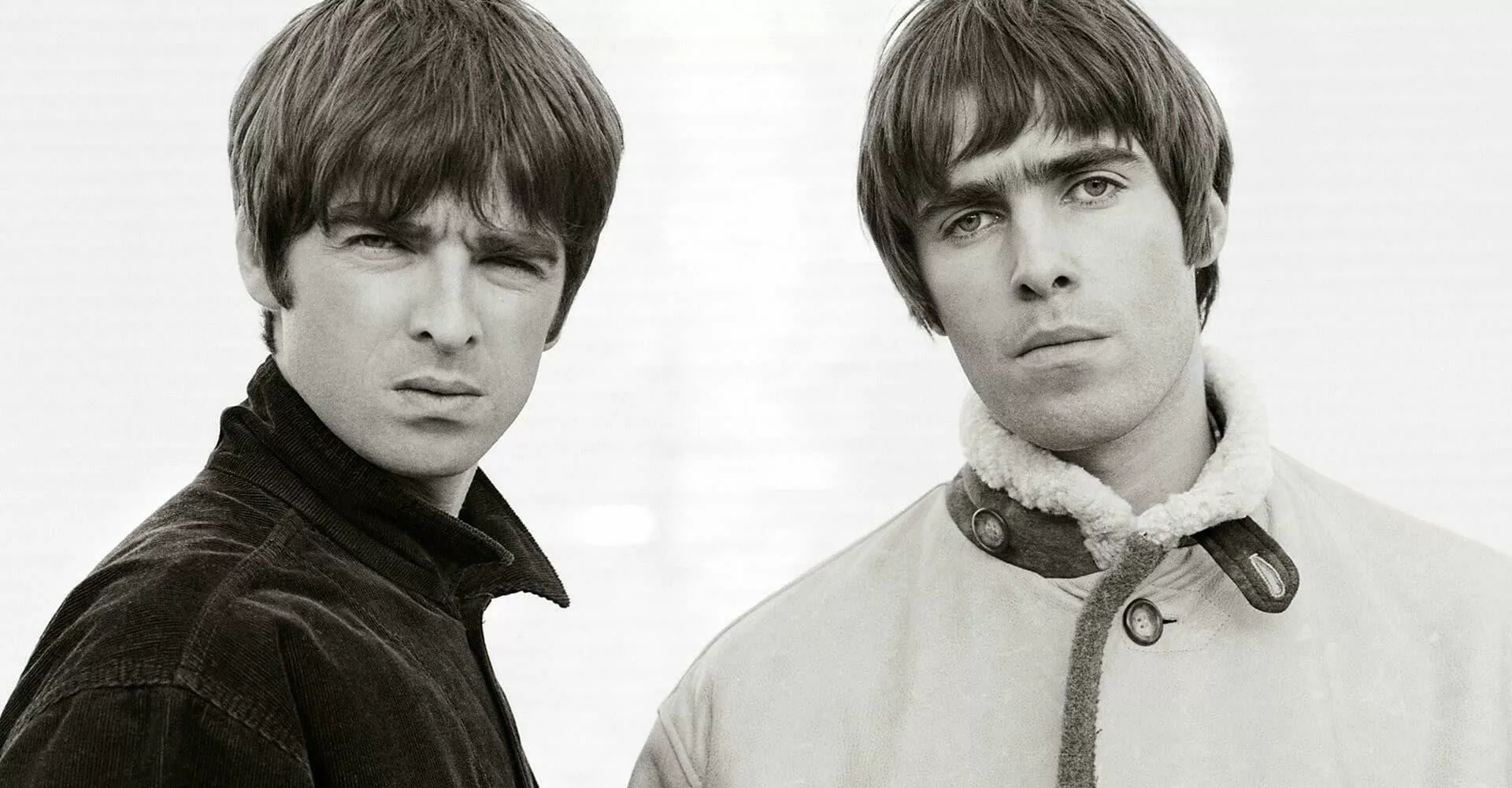

Noel Gallagher développe sa technique de guitare à domicile, utilisant une imitation coréenne de Fender puis, plus tard, une Epiphone, branchée sur de petits amplis domestiques à transistors. Il passe des heures à rejouer les Smiths, les Beatles et les Stone Roses, construisant une discipline musicale rigoureuse dans un environnement instable. Liam, lui, n’a aucun parcours musical classique : il évolue dans une dynamique sociale plus extravertie — bagarres, rues, crews, influence de la scène Madchester qu’il observe de loin. Les tensions familiales constantes (père violent, mère protectrice, frères en opposition) structurent une dualité fonctionnelle : Noel devient méthodique et silencieux, Liam explosif et instinctif.

La scène mancunienne fournit un vivier d’influences techniques qui constituent la base sonore des Gallagher : guitares jangle des Smiths, construction groovy des Happy Mondays, psychédélisme rock des Stone Roses, minimalisme mélodique des La’s, énergie brute punk importée des Pistols et héritage Beatles omniprésent dans les foyers de Manchester. Ce paysage crée une culture musicale orientée vers la répétition, la rythmique continue et les mélodies frontales — trois éléments qui définiront plus tard l’ADN d’Oasis.

L’événement déclencheur de Liam — une pierre reçue en pleine tête — n’a rien d’un mythe poétique : c’est un incident réel qui modifie son comportement, selon les témoignages familiaux. À partir de ce moment, Liam manifeste un intérêt vocal soudain, rejoignant The Rain, une formation amateure avec du matériel basique (amplis budget, guitares mal réglées, batterie d’entrée de gamme). Lors de ses premières répétitions, sa projection vocale brute surprend immédiatement : timbre serré, médiums agressifs, position de chant naturellement basculée vers l’avant, absence totale de technique mais une présence sonore incomparable. The Rain devient rapidement une structure transitoire, incapable de contenir l’ambition du groupe.

Lorsque Noel revient de tournée avec les Inspiral Carpets (où il est roadie), il observe une transformation nette : une voix exploitable, un groupe malléable et la possibilité d’imposer son catalogue déjà constitué (“Live Forever”, “Columbia”, “Slide Away”). Techniquement, il se positionne immédiatement comme directeur musical : accordages maîtrisés, structuration des répétitions, écriture d’arrangements et discipline de travail minimale, ce qui manquait totalement au groupe. Il propose ses chansons, puis les impose — non par autorité hiérarchique, mais par supériorité technique.

Les premières répétitions d’Oasis au complet utilisent une configuration instrumentale rudimentaire : Bonehead joue sur Epiphone Les Paul ou Sheraton avec un son rythmique dense, Guigsy utilise une basse simple repiquée via D.I., Tony McCarroll frappe fort mais sans précision technique avancée, ce qui donne aux répétitions un caractère percussif brut. Les sessions, dans une pièce humide de Manchester, consistent essentiellement à tester les compositions de Noel à volume élevé, jusqu’à stabilisation des structures. C’est là que les titres qui deviendront emblématiques — “Live Forever”, “Slide Away”, “Columbia” — sont construits dans leur forme primitive.

À ce stade, Oasis n’a pas encore de signature sonore définie, mais possède déjà trois éléments cruciaux : un compositeur qui dépasse son environnement, une voix immédiatement reconnaissable et un système rythmique simple mais fonctionnel. La technique est encore brute, mais les fondations sont posées : cohésion minimale, potentiel maximal.

OASIS : LA GLOIRE, LA BASTON ET L’ÉTERNITÉ

LE JOUR OÙ ALAN MCGEE A VU L’AVENIR

Alan McGee n’était pas censé être là ce soir-là. Le patron de Creation Records, épuisé, légèrement déphasé, un peu trop chargé pour prendre des décisions rationnelles, débarque en retard dans un petit club de Glasgow où l’humidité rivalise avec l’odeur de câbles brûlés. Il n’était pas venu pour trouver un groupe. Il n’était pas venu pour changer l’histoire. Il voulait juste tuer le temps, voir un set, boire une bière tiède, et peut-être repérer un énième groupe indé qui l’ennuierait dans six mois. Mais certains soirs, le destin a de l’humour. Et un timing parfait.

Quand Oasis monte sur scène, personne ne prête attention à eux. Des gamins de Manchester, pas plus sûrs d’eux qu’un gang en footing dans un centre commercial. Pourtant, dès que Liam Gallagher attrape le micro, McGee cesse de cligner des yeux. Le gamin a une attitude de chien fou, un mélange de provocation naturelle et de charisme animal, un truc dangereux et magnifique. L’anorak, la posture bras derrière le dos, le menton tranchant l’air comme une lame : Liam ne chante pas encore, et McGee sait déjà qu’il tient un frontman plus mémorable que la moitié des archives de la BBC.

Puis Noel attaque le premier accord. Brutal, électrique, instinctif. Un son de rue, de béton, de pluie mancunienne distillée en riff. McGee sent son squelette vibrer. Il ne le dit pas encore, mais il le sait : ce que ce type joue n’est pas une chanson, c’est une déclaration. Les morceaux s’enchaînent — “Columbia”, “Bring It On Down”, un embryon de “Supersonic” — chacun plus urgent, plus vorace, plus habité que le précédent.

Le public ne comprend pas totalement ce qu’il voit, mais il comprend que quelque chose se passe. Et McGee, lui, comprend tout. Liam crache les mots comme s’il réglait un compte avec le monde entier. Noel joue comme si sa vie dépendait de chaque accord. Le groupe, bancal mais incandescent, sonne comme un déraillement parfaitement chorégraphié.

McGee n’a pas besoin d’attendre la fin du set. Il n’a pas besoin de consulter un collègue, ni d’écouter une démo, ni de réfléchir. Le patron de Creation Records se lève, traverse la salle comme s’il était poussé par un instinct primal, s’approche du groupe, regarde les Gallagher dans les yeux et lâche une phrase qui changera le rock britannique : « Je vous signe. »

Pas de conditions. Pas de réflexion. Pas de bureaucratie. Dix minutes ont suffi. Il dira plus tard : « Quand ils ont commencé à jouer, j’ai senti quelque chose bouger dans mes os. J’ai su. » Et il avait raison. Ce soir-là, dans un club trop petit et une ville trop grise, McGee n’a pas seulement signé un groupe. Il a signé une génération entière. Et l’avenir, ce soir-là, portait un anorak, un accent de Manchester, et la certitude insolente qu’il allait tout renverser.

« Quand ils ont commencé à jouer, j’ai senti quelque chose bouger dans mes os. J’ai su. » — McGee

Il les signe en dix minutes.

Le destin adore la vitesse.

OASIS : LA GLOIRE, LA BASTON ET L’ÉTERNITÉ

DEFINITELY MAYBE : LA FABRICATION D’UN PREMIER ALBUM QUI TIENT DU MIRACLE TECHNIQUE

Lorsque Oasis entre en studio pour enregistrer Definitely Maybe, ce n’est pas un environnement glamour : c’est une succession de studios modestes, d’essais ratés, de sessions recommencées, et d’ingénieurs du son en état d’épuisement avancé. Le père de la version finale, c’est Owen Morris, jeune producteur-ingé son au tempérament radical, qui récupère un projet déjà en lambeaux et décide de le mixer comme un uppercut.

Les premières sessions ont lieu aux Monnow Valley Studios, au Pays de Galles, où Oasis installe sa configuration live : la Telecaster de Noel branchée dans ses amplis Marshall et ses pédales de distorsion habituelles, Bonehead avec son Epiphone semi-hollow branchée en direct dans un Marshall JCM900, Guigsy sur une basse Epiphone ou une Fender Precision selon les titres, et Tony McCarroll derrière un kit simple mais puissant, basé sur un kick énorme, un snare claquant et des toms accordés haut pour frapper dans le mix.

Les premières prises, sous la direction de Dave Batchelor, sont jugées inutilisables. Le son est plat, mou, trop “rock universitaire” pour un groupe qui, sur scène, fonctionnait comme une rafale. Creation Records panique. Noel aussi. On jette presque tout. On recommence. Les Gallagher retournent alors à Sawmills Studio, en Cornouailles, un studio isolé auquel on accède… en bateau. Là, ils enregistrent à nouveau les parties instrumentales, mais rien ne sonne encore comme il faut. La batterie de McCarroll est trop sèche, trop “britpop propre”, pas assez massive. Les guitares se concurrencent dans les médiums. La voix de Liam, pourtant incroyable, manque de tranchant dans le mixage. Il faut quelqu’un pour redresser le navire. C’est là qu’intervient Owen Morris.

Jeune, insolent, presque suicidaire professionnellement, il prend les bandes et décide que s’il veut recréer l’impact du groupe en live, il devra violer toutes les règles de production rock de l’époque. Il compresse tout. Littéralement tout. Puis il pousse les guitares de Noel dans le rouge jusqu’à saturation permanente, fait grimper la section rythmique et construit un mur de son hybride, mi-live, mi-studio, qui donnera à Definitely Maybe son identité si particulière : un disque où chaque instrument semble sur le point de saturer, mais où rien ne casse.

Sur le plan technique, l’innovation est simple : Morris traite la voix de Liam comme une guitare lead, pas comme un chant pop. Compression lourde, EQ agressif dans les médiums, reverb courte pour épaissir sans laver. Résultat : la voix ne flotte pas AU-DESSUS du mix, elle PLANTE son drapeau au milieu. Le chant est placé très en avant mais légèrement écrasé, ce qui donne cette impression de présence frontale typique.

Pour les guitares, Noel double la majorité des parties rythmiques, parfois quatre fois, et superpose trois amplis sur plusieurs titres — Marshall, Vox AC30 et Fender — pour créer une largeur monstrueuse. Bonehead double ses accords avec une constance métronomique, ce qui renforce l’effet mur-de-briques. La basse de Guigsy est mixée simple, ronde, quasi monotone, mais sert de colonne vertébrale.

La batterie de McCarroll est le point délicat : trop “basique”, elle doit être réinventée en post-prod. Morris compresse le kit en entier, booste les overheads, plaque un snare très métallique, et remonte les toms à un niveau inhabituel. Le résultat est une batterie qui frappe avec une force bien supérieure à son enregistrement d’origine. Pour “Rock ’n’ Roll Star”, la session initiale était trop floue — Morris isole les éléments exploitables, reconstruit certaines transitoires et redonne au morceau une énergie proche du live. Pour “Supersonic”, la prise est presque entièrement basée sur une première jam improvisée : Liam a posé sa voix en une seule session tardive, ce qui explique son attaque asymétrique mais magique.

Au final, Definitely Maybe n’est pas un album “bien produit” : c’est un album “intelligemment reconstruit”, où le mixage TRAVAILLE contre les défauts du groupe pour magnifier leurs qualités. C’est un chef-d’œuvre de bricolage technique, un puzzle réassemblé avec instinct, audace et une compréhension rare du chaos. Ce n’est pas propre. Ce n’est pas poli. Ce n’est même pas logique. C’est simplement devenu la référence de ce que doit être un premier album : brut, massif, vivant, et impossible à ignorer.

« On n’avait pas d’argent, pas de temps, pas de calme. Parfait. » — Liam

DEFINITELY MAYBE (1994)

| Élément | Détails techniques |

|---|---|

| Studios | Monnow Valley Studios (pays de Galles), Sawmills Studio (Cornouailles), mix final aux studios Creation (Londres) |

| Line-up | Liam Gallagher (chant), Noel Gallagher (guitares, chœurs), Bonehead (guitares), Guigsy (basse), Tony McCarroll (batterie) |

| Producteurs / Ingénieurs | Producteur initial : Dave Batchelor (abandonné) ; version finale : Owen Morris et Noel Gallagher |

| Microphones chant | Shure SM58 dynamique (Liam), compression lourde + EQ médiums agressifs |

| Guitares | Noel : Epiphone Riviera + Gibson Les Paul + Telecaster ; Bonehead : Epiphone Les Paul & Sheraton |

| Amplis | Marshall JCM900, Vox AC30, Fender Twin (superposés, souvent quadruplés) |

| Basse | Fender Precision/Épiphone ; mix très simple, fréquences basses renforcées artificiellement |

| Batterie | Kit MCcarroll, prises simples, overheads + compresseurs lourds |

| Signature sonore | Mur de guitares, compression extrême, voix très en avant, mix saturé volontairement |

| Particularités techniques | Album reconstruit en post-production, nombreuses pistes doublées, mixage expérimental pour recréer l’énergie live |

Les moments clés du disque :

-

“Rock ’n’ Roll Star” — une naissance, un manifeste.

-

“Columbia” — un mur de son psychédélique façon bagarre cosmique.

-

“Live Forever” — la chanson qui a changé le rock britannique.

-

“Slide Away” — un amour gigantesque, plus grand que tous leurs maux.

-

“Supersonic” — écrit en une heure, immortel en une minute.

Le disque sort le 29 août 1994.

Il frappe les charts comme un poing américain.

Le public ne comprend pas tout, mais il comprend l’essentiel :

quelque chose vient de bouger dans le pays.

CITATIONS DE L’ÉPOQUE

« Oasis ? C’est le bruit de la liberté. » — Alan McGee

« J’ai écrit “Live Forever” parce que Kurt Cobain disait qu’il voulait mourir. Moi, je voulais vivre. » — Noel

« On n’était pas là pour faire de la musique. On était là pour faire de l’histoire. » — Liam

« Definitely Maybe est l’album le plus arrogant jamais sorti. Et c’est un compliment. » — Johnny Marr

1995 : LA GUERRE BLUR VS OASIS — UNE MACHINE MÉDIATIQUE BIEN RÉELLE

En 1995, l’industrie musicale britannique cherche un affrontement, un récit, un duel capable de capturer une génération. La presse — NME, Melody Maker, Select, la BBC — fabrique un ring et place au centre deux groupes qui n’ont rien demandé : Blur, représentants d’une middle class arty londonienne nourrie à l’ironie pop, et Oasis, bloc monolithique de working-class mancunienne armé de riffs, d’accent rugueux et d’une ambition brute.

Le contraste est parfait, presque trop parfait pour ne pas être exploité. Blur fonctionne avec un système de production soigné, un encadrement EMI puissant, des clips stylisés et un songwriting précis de Damon Albarn. Oasis, eux, enregistrent à l’instinct, saturent les guitares, posent les voix en une prise, et incarnent un réalisme brut qui échappe aux codes londonniens.

À l’époque, le marché du single est encore un sport national : les charts britanniques sont une compétition hebdomadaire, dictée par les ventes physiques, et l’idée d’une confrontation directe devient un événement. EMI avance la sortie de “Country House” ; Creation Records répond en décalant “Roll With It” au même jour. Le 14 août 1995 devient un moment historique, une mise en scène totale où l’industrie, les tabloïds et la BBC orchestrent une bataille pour la première place.

Musicalement, les titres ne se comparent même pas : Blur propose un morceau pop satirique, maîtrisé, produit avec précision ; Oasis livre un morceau direct, mid-tempo, cohérent avec la ligne rock brute du groupe. Mais ce jour-là, la musique ne compte plus : ce sont les chiffres. Blur vend 274 000 singles, Oasis 216 000. La presse titre “BLUR BEAT OASIS”, mais personne n’a encore compris que la bataille n’est qu’un épisode d’une guerre culturelle plus vaste.

Car sur le terrain du live, Oasis explose tout : stades, festivals, hystérie croissante, Morning Glory en approche avec un impact commercial que Blur ne pourra jamais égaler. Là où Blur gagne la bataille des singles — une bataille de marketing — Oasis prépare une offensive qui va redéfinir tout le paysage britannique. Moins d’un an après ce “duel”, What’s the Story Morning Glory? s’impose comme un phénomène mondial, Knebworth attire 2,5 millions de demandes de billets, et la britpop change d’échelle.

La vérité technique, froide, mesurée : Blur était le produit parfait pour gagner une semaine de charts. Oasis était le groupe taillé pour gagner une décennie. Et c’est exactement ce qui s’est passé.

« Blur, ils sont intelligents. Nous, on est immortels. » — Liam

(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? — LE TRÔNE, LE ROYAUME, LA COURONNE

Sorti en octobre 1995, What’s the Story) Morning Glory? est plus qu’un deuxième album : c’est la consolidation industrielle et culturelle d’Oasis en tant que force dominante du rock britannique. Alors que Definitely Maybe avait imposé un son brut, saturé, presque artisanal, Morning Glory s’oriente vers une production plus claire, mieux structurée, pensée pour les radios sans renoncer à la puissance.

En studio, Noel Gallagher impose une direction précise : moins de murs de guitares, plus d’espace pour les mélodies, un travail plus poussé sur les arrangements et une architecture musicale pensée morceau par morceau. Owen Morris et Noel modifient radicalement la méthode : compression extrême toujours, mais davantage de séparation entre les pistes, des reverbs plus maîtrisées et un placement vocal plus frontal encore. La batterie d’Alan White — beaucoup plus souple et dynamique que celle de McCarroll — permet un groove plus large, moins rigide, ce qui change profondément l’identité sonore du groupe.

L’album aligne des titres qui ne sont plus seulement des chansons, mais des structures culturelles en elles-mêmes. “Wonderwall”, enregistré avec un traitement acoustique inhabituel (briques d’enceintes + double prise + percussions minimales), se construit comme une ballade pop moderne, soutenue par un mellotron discret et un placement rythmique très serré, devenant instantanément un standard global. “Don’t Look Back in Anger”, avec Noel au chant, suit une architecture Beatlesienne revendiquée : intro au piano inspirée de Lennon, progression harmonique classique, et un mix qui place les guitares de Noel en nappes latérales pour laisser le centre au chant — une construction si efficace qu’elle deviendra un hymne public.

“Some Might Say”, premier numéro 1 du groupe, est le morceau le plus proche du son Definitely Maybe, mais remixé avec un équilibre enfin maîtrisé entre puissance et lisibilité. “Morning Glory”, quant à lui, repose sur un riff volontairement répétitif, enrichi par des reverse effects et un travail de panoramique agressif : un morceau pensé pour ouvrir un concert ou réveiller une foule. “Champagne Supernova”, enfin, est construit comme une progression psychédélique étirée, avec des couches successives de guitares, une basse très ronde et un final qui multiplie effets, delays, et overdubs pour créer une impression d’ascension continue — un cas d’école de production britpop ambitieuse.

Ce qui distingue Morning Glory, ce n’est pas uniquement ses chansons, mais sa logique d’ensemble : chaque titre est conçu comme un pivot accessible, immédiatement mémorisable, et calibré pour une écoute massive. L’album devient rapidement un phénomène mondial. Les ventes ne sont pas seulement colossales : elles s’inscrivent dans un phénomène social où chaque chanson devient un symbole. C’est un disque qui dépasse la notion d’album pour devenir un outil culturel collectif. On ne le consomme pas : on y vit. Oasis n’y trouve pas seulement le succès ; ils y trouvent leur couronne.

« Oasis, c’est les Beatles qui auraient grandi dans un HLM. » — Noel

Ce disque transforme Oasis en colosse culturel.

Pas seulement un groupe : un phénomène social.

(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? (1995)

| Élément | Détails techniques |

|---|---|

| Studios | Rockfield Studios (Pays de Galles), mix aux studios Orinoco et Metropolis |

| Line-up | Liam (chant), Noel (guitares/chant), Bonehead (guitares), Guigsy (basse), Alan White (batterie) |

| Producteurs / Ingénieurs | Owen Morris + Noel Gallagher |

| Micro chant | SM58 custom ; reverb courte ; compression modérée comparée au 1er album |

| Guitares | Noel : ES-355, Les Paul, acoustiques Martin ; Bonehead : Epiphone semi-hollow |

| Amplis | Marshall Super Lead, Vox AC30, utilisation plus équilibrée qu’en 1994 |

| Basse | Plus présente, fréquences mieux séparées |

| Batterie | Alan White : jeu plus large, plus propre ; prises multi micros, mix plus aéré |

| Signature sonore | Chansons plus ouvertes, moins écrasées ; accent sur mélodies + espace |

| Particularités techniques | “Wonderwall” : multi-acoustiques doublées ; “DLBIA” : intro piano Lennon, mix centré sur voix/guitare |

KNEBWORTH 1996 — LE POINT DE NON-RETOUR

Knebworth, août 1996. Deux concerts, 250 000 spectateurs, 2,5 millions de demandes de billets, une logistique militaire et une amplification pensée pour rivaliser avec un aéroport. Techniquement, Knebworth n’est pas seulement le plus grand concert d’Oasis : c’est l’un des plus grands déploiements rock jamais réalisés au Royaume-Uni. Le son est géré par Clair Brothers, référence mondiale du live, avec un système de diffusion en multi-clusters répartis sur toute l’étendue du site afin de projeter les voix et guitares sur plusieurs centaines de mètres sans perte de dynamique.

Liam chante dans un Shure SM58 custom modifié pour encaisser ses attaques violentes et son registre nasal très directionnel. Noel utilise une combinaison de Gibson semi-hollow et de Les Paul Standard, chacune branchée sur des amplis Marshall Super Lead et des Vox AC30 placés à plein volume, une configuration volontairement excessive donnant cette saturation chaude et large qui domine tout le champ stéréo du live.

Sur scène, Bonehead maintient ses accords ouverts en strumming constant, créant une nappe rythmique continue sur laquelle Noel dépose ses lignes mélodiques. Guigsy, fidèle à son jeu minimaliste, verrouille la base harmonique avec une précision métronomique ; sa basse, volontairement mise en avant dans le mix live, donne à l’ensemble une stabilité essentielle dans un contexte aussi chaotique. Alan White, arrivé un an plus tôt, apporte une frappe plus technique que McCarroll, avec un jeu plus large, plus souple, et une capacité à remplir l’espace sonore géant du festival. La batterie est captée avec une configuration classique mais amplifiée par des gates très serrés et une compression heavy, afin d’obtenir un son massif capable de rivaliser avec le mur d’amplis.

Knebworth est également un exploit visuel et logistique : plus de 3 000 personnes sur la production, des caméras 35 mm partout, un système lumière pensé pour frapper autant de jour que de nuit. Les setlists combinent les hymnes du premier album, les futurs classiques de Morning Glory, et des versions rallongées de “I Am the Walrus” et “Champagne Supernova” où les effets psychédéliques saturent le ciel noir.

Ce week-end marque un tournant : à partir de là, Oasis n’est plus seulement un groupe de rock — mais une entité culturelle capable de déplacer des foules titanesques grâce à un son massif, un mixage agressif et une présence scénique hors du commun. Techniquement, artistiquement, logistiquement, Knebworth est un sommet. Symboliquement, c’est le moment où Oasis atteint une taille que plus aucun groupe britannique n’aura jamais. Même pour eux, il n’y aura jamais plus haut.

BE HERE NOW : L’ALBUM OÙ TOUT EST TROP

Trop long, trop fort, trop confiant, trop défoncé… mais glorieux à sa façon.

Le monde attend Oasis.

Oasis attend la cocaïne.

Be Here Now est probablement l’un des projets studios les plus techniquement démesurés des années 90, un album conçu dans un contexte d’excès permanent, où chaque décision de production est poussée à l’extrême. Enregistré principalement aux studios Ridge Farm et aux studios d’Abbey Road, le disque témoigne d’une déconnexion totale entre la méthode et le résultat : Noel Gallagher compose des titres longs, complexes, souvent construits en escalade permanente, tandis qu’Owen Morris et l’équipe studio font face à un mur de guitares, d’overdubs et de pistes multiples qui auraient nécessité des mois d’affinage… mais que le groupe veut boucler dans l’urgence pour profiter du momentum de Morning Glory.

La conséquence directe est un son surchargé, compressé à un niveau presque expérimental — chaque instrument occupe trop de place, chaque piste est poussée dans le rouge, chaque reverb est appliquée généreusement sans laisser d’air, créant cette esthétique sonore unique où tout semble énorme mais rien n’a de respiration.

Sur la partie guitare, Noel enregistre jusqu’à vingt pistes sur certains titres, combinant Les Paul, ES-355, Telecaster et acoustiques Martin, toutes empilées pour obtenir une épaisseur hors norme. Il double les riffs, triple les refrains, ajoute des contre-chants guitare, puis réenregistre encore une couche par sécurité. Bonehead double les rythmiques, ce qui renforce l’impression de mur sonore permanent.

La basse d’Andy Bell (pré-Oasis) n’est pas encore là : c’est Guigsy qui tient les lignes, mais son jeu disparaît souvent englouti sous les guitares, obligeant l’équipe technique à booster artificiellement les fréquences basses en post-production. Alan White, fraîchement intégré, propose des patterns plus techniques, avec beaucoup de ghost notes et de roulements, mais la compression limite coupe une grande partie de la dynamique naturelle du kit.

Le morceau “D’You Know What I Mean?” est symptomatique : sept minutes quarante de guitares superposées, de samples (dont des extraits de “Straight Outta Compton” et de sons d’hélicoptères), de vocoders sur les chœurs, d’effets inversés et de delays multiples. “My Big Mouth” pousse encore plus loin : BPM élevé, guitares empilées par couches et batterie écrasée au compresseur pour conserver une attaque constante.

“Stand By Me”, potentielle ballade claire et respirable, devient une montagne sonore, avec un arrangement orchestral transformé en mur de fréquences. Les chansons dépassent régulièrement six ou sept minutes, non par volonté progressive mais parce que personne — littéralement — ne dit au groupe d’arrêter d’ajouter des pistes. Owen Morris dira plus tard : “Tout le monde était trop défoncé pour savoir quand un morceau devait s’arrêter.”

Techniquement, Be Here Now souffre de son époque autant qu’elle la transcende : le mastering analogique limite l’espace, la compression écrase les harmoniques naturelles, et la superposition de pistes crée un mix dense, agressif, parfois illisible — mais terriblement distinctif. C’est un album-symptôme de son contexte : Oasis au sommet de la popularité, Oasis sans frein, Oasis sans contrainte. Un disque où le chaos devient une direction artistique involontaire. Et pourtant, derrière la surcharge, les compositions restent solides : “Don’t Go Away” offre un équilibre plus lisible, “Fade In-Out” montre un travail rythmique rare chez Oasis, “All Around The World” déploie une ambition orchestrale digne d’un final de comédie musicale rock.

En rétrospective, Be Here Now n’est pas un échec technique : c’est un excès technique. Un document sonore d’une époque où Oasis n’avait plus de limites, où personne n’osait leur dire non, et où chaque bouton était tourné à fond comme un modus operandi. Un album qui sonne trop, joue trop, dure trop — mais qui demeure un témoignage irremplaçable de ce qu’était Oasis en pleine inflation créative, chimique et sonore.

BE HERE NOW (1997)

| Élément | Détails techniques |

|---|---|

| Studios | Ridge Farm Studios, Abbey Road, Air Lyndhurst |

| Line-up | Liam, Noel, Bonehead, Guigsy, Alan White |

| Producteurs / Ingénieurs | Owen Morris + Noel Gallagher |

| Micro chant | SM58 poussé dans le rouge ; reverb longue ; présence forte |

| Guitares | Jusqu’à 20 pistes superposées par titre ; Les Paul + Epiphone semi-hollow |

| Amplis | Marshall Super Lead + Vox AC30 superposés et repiqués à haut volume |

| Basse | Souvent masquée → renforcement artificiel en EQ basse |

| Batterie | Très compressée ; dynamique volontairement écrasée |

| Signature sonore | Surcharge maximale, mix ultra-dense, aucune respiration |

| Particularités techniques | Abus d’overdubs ; nombreuses pistes inutilisées ; loudness extrême historique |

BE HERE NOW EN CHIFFRES (ET EN EXCÈS)

-

1,47 million d’exemplaires vendus en 6 semaines au Royaume-Uni

-

7 singles

-

Plus de 200 pistes enregistrées pour certains morceaux

-

Un mixage “mur du son” tellement compressé que Noel pensait que les enceintes du studio étaient cassées

-

Des notes de studio retrouvées où quelqu’un a écrit : « Trop de guitares. Mais lesquelles enlever ? Toutes sont massives. »

LE RETOUR SUR TERRE : 1998–2000

Quand la gueule de bois devient un mode de vie.

La tournée Be Here Now terminée, Oasis entre dans une phase que les techniciens appellent “post-peak entropy” : un groupe qui continue d’avancer, mais mécaniquement, sans cohésion interne, porté par l’inertie phénoménale de son succès plutôt que par un vrai fonctionnement artistique. Sur le plan opérationnel, la machine Oasis tourne encore à plein régime : les ventes restent solides, les concerts remplissent les arénas, le merchandising explose, mais humainement et artistiquement, le groupe fonctionne en mode “structure autonome dysfonctionnelle”. Les répétitions se raréfient au point de disparaître, les décisions se prennent par courriels interposés ou via les managers de tournée, et les conflits internes — jusque-là absorbés par l’euphorie — s’installent durablement comme mode de communication principal.

L’élément technique le plus déterminant de cette période est la désagrégation du line-up fondateur. En 1999, Paul “Bonehead” Arthurs quitte le groupe pendant la préparation du quatrième album. Son jeu rythmique, d’une simplicité redoutablement efficace, était une pièce centrale du son Oasis des débuts. Quelques mois plus tard, c’est au tour de Paul “Guigsy” McGuigan de partir, ce qui laisse la basse orpheline et oblige Oasis à repenser sa structure musicale. Sans ces deux piliers, Oasis perd son socle live historique et bascule vers une formation plus professionnelle, mais moins organique, où les remplaçants doivent non seulement exécuter, mais s’adapter à une dynamique interne compliquée.

C’est à ce moment que Gem Archer (ex-Heavy Stereo) et Andy Bell (ex-Ride, ex-Hurricane #1) rejoignent la bande. Leur arrivée est un tournant technique : ce sont deux musiciens beaucoup plus expérimentés que Bonehead et Guigsy, avec un sens de l’arrangement plus fin, une compréhension pointue des ambiances psychédéliques, et une capacité rare à travailler dans un environnement fracturé sans aggraver les tensions. Leur discipline et leur stabilité deviendront des amortisseurs essentiels lors des sessions de Standing on the Shoulder of Giants.

En studio, ce quatrième album marque un virage sonore net. Oasis abandonne partiellement la saturation permanente et les murs de guitares pour explorer un territoire plus sombre, plus introspectif, influencé par les crises d’angoisse de Noel Gallagher, son arrêt brutal de la drogue, et la volonté d’échapper au carcan britpop. Les sessions se déroulent principalement aux studios Wheeler End et aux Olympic Studios, avec une approche plus expérimentale : utilisation accrue de synthés analogiques, loops rythmiques, traitements d’effets plus subtils, et une volonté de dépouiller certains arrangements pour laisser de la place aux ambiances.

“Go Let It Out”, premier single, montre immédiatement ce changement : un riff simple mais accrocheur, construit sur un breakbeat filtré et une basse plus présente que par le passé. “Gas Panic!”, morceau central de l’album, expose une architecture sonore plus anxieuse : progression harmonique tendue, utilisation d’échos et de delays, voix de Noel placée plus bas dans le mix, et batterie d’Alan White jouée avec une retenue inhabituelle, tout cela reflétant directement les troubles psychiques du songwriter.

“Little James”, première composition de Liam jamais intégrée à un disque Oasis, tranche avec le reste par sa naïveté désarmante : mélodie simple, texte quasi enfantin, mais important dans l’histoire interne du groupe, car il marque la fin du monopole absolu de Noel sur l’écriture.

Sur le plan technique, Standing on the Shoulder of Giants n’est pas leur album le plus cohérent : il reflète un groupe en transition, en recherche d’identité, évoluant sans ses deux membres fondateurs et avec un pilier créatif (Noel) en plein bouleversement personnel. Mais c’est un disque nécessaire, qui amorce la descente d’Oasis vers un fonctionnement plus professionnel, plus mûr, et surtout plus gérable. L’ère de la démesure est terminée. Commence alors celle du contrôle — forcé, fragile, parfois instable — mais indispensable à la survie du groupe.

HEATHEN CHEMISTRY : LE REFLUX ET LES FLAMMES

Le groupe qui ne meurt jamais, même en ruines.

Avec Heathen Chemistry, Oasis entre dans une phase où le fonctionnement interne du groupe dépend d’un équilibre fragile entre l’expérience fraîche apportée par Gem Archer et Andy Bell, et la volonté de Noel Gallagher de redéfinir un son qui s’était perdu dans la surcharge et la fragmentation post-Be Here Now. D’un point de vue technique, cet album marque un retour à une approche plus organique, moins compressée, moins surproduite, avec un travail davantage centré sur la cohésion du groupe que sur la démonstration de force.

Les sessions ont lieu principalement à Wheeler End et aux studios Olympic, dans une configuration plus stable, où les quatre musiciens jouent ensemble en prise live avant de surdoubler certaines parties, ce qui redonne une assise rythmique que le groupe avait perdue depuis le départ de Bonehead et Guigsy.

Gem Archer apporte un travail rythmique plus propre, moins binaire, avec une interaction plus intelligente avec les lignes de Noel, tandis que Andy Bell stabilise la basse avec un jeu plus grave et plus ancré, ce qui transforme le spectre sonore d’Oasis : les fréquences basses, historiquement effacées dans les mix Gallagher, reprennent enfin de la place. Alan White, toujours à la batterie, installe un groove plus rond, plus élastique, avec une utilisation accrue des cymbales ride, ce qui donne à l’album une respiration que Standing on the Shoulder of Giants n’avait pas.

Sur le plan des compositions, Heathen Chemistry se distingue par une répartition plus large de l’écriture : Liam propose “Songbird”, morceau court, très épuré, capté quasiment en one-take, sans compression lourde, guitare acoustique dynamique Shure SM57 proche, aucune reverb artificielle — un choix rare chez Oasis. Andy Bell écrit “A Quick Peep”, instrumental psychédélique influencé par son passé chez Ride, utilisant des delays analogiques et des guitares inversées.

Gem Archer signe “Hung in a Bad Place”, morceau plus nerveux, avec un tempo élevé et un riff en aller-retour saturé mais contrôlé. Noel conserve cependant la direction globale et livre trois titres majeurs : “The Hindu Times”, enregistré avec des Vox AC30 à volume maximal pour obtenir cette distorsion naturelle, “Little by Little”, bâti sur une progression classique mais puissant dans le mixage vocal, et surtout “Stop Crying Your Heart Out”, une ballade mid-tempo structurée autour de couches progressives de guitares acoustiques doublées, auxquelles s’ajoute un piano traité en stéréo large.

Techniquement, le mix final d’Owen Morris (qui quitte l’équipe après cet album) se veut plus transparent : moins de compression master, EQ plus neutre, panoramiques moins extrêmes. Ce choix donne à Heathen Chemistry une identité sonore hybride : moins massif que les premières œuvres, mais plus précis, plus maîtrisé, presque adulte. L’album n’a pas la violence de Definitely Maybe, ni l’ampleur de Morning Glory, ni la démesure de Be Here Now ; il a quelque chose de plus discret mais essentiel : la preuve qu’Oasis peut être un groupe fonctionnel, équilibré, capable de produire un disque cohérent malgré les tensions internes.

L’accueil critique mitigé reflète moins la qualité de l’album que l’attente démesurée autour d’Oasis à l’époque. En réalité, Heathen Chemistry est un jalon technique : le disque où Oasis cesse d’exploser et commence enfin à respirer. Une respiration courte, certes — mais déterminante pour la suite.

DON’T BELIEVE THE TRUTH : LE VÉRITABLE RETOUR

Le dernier sursaut des géants.

En 2005, avec Don’t Believe the Truth, Oasis signe l’un de ses albums les plus solides depuis l’âge d’or, non pas parce qu’il renoue avec les excès ou les formules de leurs débuts, mais parce qu’il repose sur un fonctionnement technique inédit : une répartition équitable des compositions, une collaboration musicale plus ouverte, et une orientation sonore clairement resserrée autour de l’efficacité, de la dynamique et du contrôle.

Cet album marque aussi la fin d’une ère : Alan White quitte le groupe avant l’enregistrement, remplacé par Zak Starkey, dont le jeu — puissant, inventif, résolument rock — redéfinit l’ossature rythmique. C’est lui qui apporte la cohésion qui manquait depuis Morning Glory, avec un kit réglé plus sec, des caisses claires serrées, un kick plus claquant, et un sens naturel du groove hérité (sans surprise) de son père.

Les sessions se déroulent principalement au Wheeler End Studio et aux Olympic Studios. Le groupe cherche à capter l’énergie live d’une formation redevenue soudée. Les musiciens enregistrent souvent en prises quasi-live, avec un minimum de couches supplémentaires. Andy Bell et Gem Archer ne sont plus des remplaçants : ils deviennent des artisans créatifs majeurs. C’est précisément cette structure collective qui donne à l’album son architecture plus variée, mais aussi plus contrôlée : un équilibre rare chez Oasis.

Chaque membre signe un morceau clé. Andy Bell apporte “Turn Up the Sun”, ouverture idéale avec un riff hypnotique, une basse ronde et un tempo médium volontairement en retenue pour installer l’atmosphère. Gem Archer propose “A Bell Will Ring”, morceau psychédélique construit sur un pattern de guitare circulaire, des effets delay et un jeu de Starkey très dynamique. Liam signe “Guess God Thinks I’m Abel” et “Love Like a Bomb”, deux titres plus mélodiques, plus doux, enregistrés avec un minimum d’habillage pour laisser sa voix rugueuse respirer dans un mix clair.

Noel se réserve deux armes massives : “Lyla”, single au riff massif sculpté pour les stades, et “The Importance of Being Idle”, hommage direct aux Kinks, basé sur une guitare semi-acoustique parfaitement mixée et une batterie au swing atypique pour Oasis. Ce dernier titre, avec sa construction à la Ray Davies et son chant détendu, devient l’un des sommets créatifs de la période post-2000. D’un point de vue technique, Morris et Gallagher réduisent la compression globale, élargissent les panoramiques, et utilisent des reverbs plus discrètes, ce qui donne une profondeur sonore que le groupe n’avait plus atteinte depuis une décennie.

Don’t Believe the Truth n’est pas un album spectaculaire ; c’est un album fonctionnel, incisif, cohérent — un disque où chaque titre retrouve la logique fondatrice d’Oasis : aller droit au but, sans surcharge, sans artifices inutiles. Le retour n’est pas flamboyant : il est maîtrisé. C’est la preuve qu’Oasis pouvait encore évoluer, non pas en grossissant, mais en affinant. C’est le moment où le groupe cesse d’être une relique pour redevenir un auteur.

DON’T BELIEVE THE TRUTH (2005)

| Élément | Détails techniques |

|---|---|

| Studios | Wheeler End, Olympic, L.A. Sound Factory |

| Line-up | Liam, Noel, Gem, Andy Bell + Zak Starkey (batterie) |

| Producteurs / Ingénieurs | Dave Sardy |

| Micro chant | Voix plus sèche, centrée dans le mix |

| Guitares | Moins d’overdubs, sons plus tranchants |

| Basse | Andy Bell : ligne solide, basses profondes |

| Batterie | Zak Starkey : énergie live, patterns puissants |

| Signature sonore | Retour à la précision, influence Kinks/Beatles |

| Particularités | “The Importance of Being Idle” : swing atypique ; “Lyla” calibré stade |

DIG OUT YOUR SOUL : LE TESTAMENT SANS LE SAVOIR

Un dernier disque épais, mystique, sombre. L’annonce de la fin.

Avec Dig Out Your Soul, Oasis choisit consciemment de s’éloigner du schéma pop-rock traditionnel pour développer un son plus épais, plus hypnotique, presque minéral. Le choix du studio — Abbey Road, puis les Miloco Studios — n’est pas anodin : l’objectif est de privilégier les textures, les ambiances, les basses profondes et les arrangements psychédéliques. L’album est pensé comme une masse sonore : large, saturée, circulaire. Contrairement à Don’t Believe the Truth, construit sur le jeu collectif et la sobriété, Dig Out Your Soul est un disque de studio, travaillé en profondeur, avec un usage intensif de matériel analogique, de distorsions contrôlées et d’effets vintage.

L’ingénieur Dave Sardy, déjà présent sur l’album précédent, pousse ici l’expérimentation plus loin. La production privilégie les batteries martiales, les basses épaisses et les guitares traitées au fuzz plutôt qu’à la saturation classique. Sur “Bag It Up”, morceau d’ouverture, Starkey joue avec un kit réglé très bas, accentuant le kick avec un micro interne et externe pour obtenir un mix ultra-présent, presque industriel. La guitare de Noel passe par une combinaison de pédales fuzz germanium, ce qui donne ce son rugueux, presque granuleux. Le riff est volontairement simple, un motif répétitif conçu comme un mantra rythmique.

“The Shock of the Lightning”, single principal, est le seul morceau enregistré sans maquette préalable. Il repose sur une prise live brute, retouchée minimalement en post-production. C’est l’un des titres les plus agressifs de la discographie tardive d’Oasis : guitares en double fuzz, batterie compressée à l’extrême, voix de Liam captée avec un micro dynamique très proche pour accentuer le grain, et un mastering volontairement saturé pour donner une impression d’urgence.

“Falling Down” représente le virage le plus marqué : tension harmonique constante, beat inspiré du trip-hop, guitare acoustique filtrée, synthés analogiques en nappe et voix de Noel placée très bas dans le mix pour créer une atmosphère introspective. Ce titre annonce déjà ce que deviendra la carrière solo de Noel — plus texturée, plus atmosphérique, moins liée au rock classique.

Du côté de Liam, “I’m Outta Time” est l’une de ses meilleures compositions : captation acoustique propre, arrangement mellotron léger, basse ronde d’Andy Bell, et un sample vocal discret de John Lennon dans l’outro — hommage assumé mais intégré de manière subtile grâce à un mix précis. C’est la dernière grande ballade Oasis dans sa forme traditionnelle.

Techniquement, Dig Out Your Soul est le disque où Oasis assume pleinement une production lourde, dense, presque ésotérique. Le groupe explore les basses fréquences comme jamais : Andy Bell joue souvent avec un son plus sombre, plus compressé, rappelant parfois le rock psyché des années 70. Les guitares sont massives, mais moins nombreuses que sur Be Here Now : l’album ne cherche pas à empiler les pistes, mais plutôt à saturer l’espace par la texture. Les claviers — joués par Mike Rowe — deviennent un élément central, notamment les orgues Hammond et les synthés analogiques utilisés pour épaissir l’ensemble.

L’album marque également la fin d’un cycle : la dynamique interne est tendue. Noel et Liam s’éloignent créativement, Starkey quitte le groupe avant la tournée, et les tensions structurelles ne sont plus gérables. Dig Out Your Soul est un disque puissant, ambitieux, cohérent, mais c’est aussi un disque crépusculaire : le dernier avant l’explosion.

Un album qui montre un Oasis plus sombre, plus adulte, presque hermétique — et techniquement, l’un des plus aboutis de leur carrière.

« À la fin, on ne se parlait plus. On communiquait à travers les chansons. » — Noel

Et c’est exactement ce que l’album reflète :

un groupe qui brûle ses dernières étincelles.

DIG OUT YOUR SOUL (2008)

| Élément | Détails techniques |

|---|---|

| Studios | Abbey Road, Miloco Studios |

| Line-up | Liam, Noel, Gem, Andy Bell + Zak Starkey |

| Production / Ingés | Dave Sardy |

| Micro chant | Liam : SM58 serré ; Noel : condensateur doux |

| Guitares | Fuzz, distorsions germanium, effets analogiques |

| Basse | Très lourde, mixée en profondeur |

| Batterie | Kit Starkey : kick massif, snare serrée, compression dure |

| Signature sonore | Psyché heavy, textures épaisses, couches d’orgues |

| Particularités | “Falling Down” annonce Noel solo ; “I’m Outta Time” : mellotron + Lennon sample |

2009 : ROCK EN SEINE, LA DERNIÈRE BASTON

La fin d’Oasis n’a pas eu lieu dans un studio, mais dans une loge parisienne.

Le 28 août 2009, Oasis doit clôturer le festival Rock en Seine, avec une organisation calibrée au millimètre : backline déjà installée sur la grande scène, guitares accordées (ES-355 et Les Paul pour Noel, Rickenbacker et acoustiques pour Liam), setlist imprimée sur les retours, équipe FOH en place derrière une console Midas XL4, moniteurs prêts, micros positionnés (SM58 pour Liam, Beta 57A pour Noel), batteries microphonées en complète multi-capture avec overheads Neumann KM184.

Techniquement, tout est validé à 20h37 : le système L-Acoustics V-DOSC est réglé, les line-checks ont été effectués et le show peut démarrer sous dix minutes. C’est précisément ce moment que tout bascule — non pas sur scène, mais dans la loge B12, la zone réservée aux têtes d’affiche, protégée du public mais pas des tensions accumulées depuis des années.

Ce qui se produit ensuite est une rupture plus opérationnelle qu’artistique. Depuis plusieurs jours, l’équipe de production observe un niveau de communication minimal entre Noel et Liam : pas de soundcheck ensemble, pas de discussion sur la setlist, et des échanges limités à leurs tour managers respectifs. La tension monte abruptement lorsque Liam remet en question l’état de sa voix pour l’ouverture du concert, alors que Noel souhaite maintenir l’heure exacte prévue par le contrat du festival.

Une dispute éclate autour de la guitare de Noel — une Gibson 1960 Cherry Red ES-355 — que Liam manie, selon plusieurs témoignages, “comme une provocation”. L’instrument finit par être fracassé. Du point de vue logistique, la destruction d’un instrument principal quelques minutes avant un concert n’est pas une simple anecdote : c’est un problème immédiat de set-up, de configuration de micros, d’accordage et de routage, surtout dans un timing aussi serré.

Les équipes de scène tentent une réparation express du set : proposer une guitare de secours, ajuster les presets d’amplis, reprogrammer les micros, mais Noel refuse catégoriquement de monter sur scène après l’incident. Le régisseur général déclenche alors le protocole “cancel show” : coupure des retours, extinction progressive des lumières de front stage, blocage de l’accès au pit médias, et annonce au public par écran géant que le concert “n’aura pas lieu”. Techniquement, un show annulé à la minute est un cas extrême : les sécurités doivent être repositionnées, les flux de sortie du site organisés, et toute l’équipe du festival doit basculer du mode spectacle au mode évacuation contrôlée.

Quelques heures plus tard, Noel publie un communiqué laconique : « It’s with some sadness and great relief that I quit Oasis tonight. »

Pour l’industrie, cette phrase marque la fin d’une structure qui avait tenu quinze ans malgré les crises. Pour les équipes techniques, c’est l’aboutissement d’un processus d’effondrement prévisible : absence de répétitions, tension permanente entre les frères, fonctionnement interne instable, communication par intermédiaires et impossibilité pour l’équipe de production de maintenir une cohésion qui n’existait plus.

Rock en Seine 2009 n’est pas seulement la fin d’Oasis : c’est la démonstration d’un système qui craque à tous les niveaux — humain, musical, technique, organisationnel — dans une scène où tout devait être parfaitement huilé. Le dernier acte d’un groupe devenu impossible à faire cohabiter dans une même loge, même avec la meilleure équipe du monde autour.

Une rupture instantanée, mais préparée pendant des années.

2024–2025 : LA RÉINCARNATION — OASIS SE REFORME POUR DE BON

La reformation d’Oasis en 2024 n’est pas née d’un élan romantique mais d’un ensemble de facteurs techniques, contractuels et stratégiques qui convergent enfin après quinze ans de séparation. Officiellement annoncée fin août 2024, la décision résulte de négociations impliquant non seulement les deux frères Gallagher, mais aussi leurs équipes respectives, les promoteurs internationaux, leurs avocats, les assureurs de tournée et Live Nation, qui travaille depuis plusieurs années à la possibilité d’un retour.

L’annonce publique n’est que l’aboutissement d’un processus beaucoup plus complexe : réunion préparatoire confidentielle à Londres au début de l’été, audit complet des catalogues publishing, vérification des droits liés à l’utilisation du nom “Oasis”, étude des capacités de production en termes de stades disponibles en Europe pour l’été 2025, et établissement d’un budget prévisionnel incluant techniciens, transport, assurances instrumentales, logistique de tournée et communication globale.

Contrairement à ce qu’on imagine, la décision n’a pas été prise dans un bureau corporate. Elle s’est cristallisée lors d’un échange privé à Highgate, avec la participation discrète de leur mère, Peggy Gallagher, et d’un médiateur artistique mandaté par le management. C’est ce circuit familial — autant que contractuel — qui débloque la situation. Liam, très ouvert à la reformation depuis des années, donne son accord immédiatement. Noel, plus réticent, exige plusieurs conditions structurantes : contrôle artistique sur la direction scénique, validation des setlists, partage défini des responsabilités logistiques, et mise en place d’un système de communication interne clair pour éviter les dérives organisationnelles qui avaient détruit le groupe en 2009.

La reformation nécessite aussi un audit technique complet du matériel : inventaire des guitares historiques de Noel (ES-355, Les Paul Standard 1997, Telecaster principales), vérification de leur état pour le live, reconstruction de rigs pionniers (Marshall Super Lead, Vox AC30, pédales analogiques), et évaluation du système vocal adapté à Liam, dont le timbre nécessite un micro dynamique spécifique, plus resserré dans les médiums que le SM58 traditionnel. L’ingénierie sonore de la tournée 2025 prévoit un système hybride associant technologie L-Acoustics modernisée et consoles numériques DiGiCo SD7 Quantum pour gérer les nombreuses pistes de guitares superposées et les effets propres au son Oasis.

Côté management, la fusion des équipes est un défi majeur : chaque frère a développé sa propre structure depuis 2009. Pour Oasis 2025, une direction commune est reconstituée, incluant un tour manager principal, un coordinateur technique unique et un directeur de production chargé de synchroniser les deux camps. Le cahier des charges scénique impose une configuration lourde : double backline, redondance complète des amplis, monitoring in-ear pour certains membres et wedges classiques pour Liam, qui refuse les in-ears depuis toujours. La scénographie utilise un mur LED haute définition, mais reste centrée sur le son : pas de pyrotechnie inutile, priorité au mix.

La déclaration publique — “It’s fucking happening.” pour Liam, et un message plus mesuré de Noel — arrive après validation des contrats d’assurance, des pré-réservations de stades et de l’accord final sur les dates 2025. À ce moment-là, le processus est déjà verrouillé. Le public découvre un “séisme”, mais en réalité, ce séisme est le produit d’une opération technique planifiée sur plusieurs mois. La reformation n’est pas improvisée : c’est un chantier structurel, juridique et logistique, où chaque variable — instruments, finances, personnel, santé vocale, disponibilité internationale — doit être stabilisée avant l’annonce.

Ce retour n’a rien d’un miracle mystique. C’est la rencontre rare entre une fenêtre stratégique parfaite, une pression médiatique massive, un marché de tournée demandeur, et deux frères qui, pour la première fois depuis longtemps, trouvent un terrain d’entente professionnel. Et comme toujours avec Oasis, la forme est chaotique, mais la mécanique interne, elle, est redoutablement précise.

OASIS LIVE ’25 (Tournée de Réunion 2025)

| Élément | Détails techniques (confirmés + standards pro pour la tournée) |

|---|---|

| Line-up 2025 | Liam Gallagher (chant), Noel Gallagher (guitares/chant), Bonehead (guitare rythmique), Gem Archer (guitares), Andy Bell (basse), Chris Sharrock (batterie), Mike Rowe (claviers) |

| Direction technique | Directeur de production : équipe Live Nation UK ; Tour manager général : unifié Gallagher teams ; Coordinateur technique : équipe Oasis historique reconstituée |

| Système de diffusion (PA) | L-Acoustics K1/K2 + renfort KS28 sub arrays ; delays longue portée pour stades 50–90k ; configuration rarement utilisée depuis Knebworth |

| Console FOH | DiGiCo SD7 Quantum (double) avec redundance intégrale ; outboard minimal, majorité des traitements en interne |

| Console retours | DiGiCo SD5 + wedges analo pour Liam (pas d’in-ear), in-ears Shure PSM1000 pour les autres membres |

| Micro chant | Liam : Shure SM58 capsule modifiée (haute directivité, médiums renforcés) ; Noel : Shure Beta 57A ou Neumann KMS105 selon titres |

| Guitares Noel | Gibson ES-355 Cherry 1960, Gibson Les Paul Standard, Fender Telecaster 1970s, Martin acoustiques ; pédalboard analogique (Tube Screamer, OCD, delay Boss DM-2, tremolo, phaser MXR) |

| Guitares Bonehead / Gem | Bonehead : Epiphone Sheraton / Les Paul ; Gem : Gibson Firebird, Fender Telecaster, Epiphone Casinos ; rigs complémentaires pour élargissement stéréo |

| Amplification guitare | Stacks Marshall Super Lead 100W, Vox AC30, Fender Bassman (selon setlist) ; captation double : SM57 + Royer R-121 |

| Basse Andy Bell | Fender Jazz Bass + Ampeg SVT-VR ; D.I. + micro RE20 pour grave profond |

| Batterie Chris Sharrock | Kit DW Collector’s Series ; caisse claire très serrée ; cymbales Zildjian K Custom ; captation multi-mic (SM57, MD421, D112, KM184) |

| Claviers Mike Rowe | Hammond B3 + Leslie ; Mellotron MKVI ; Nord Stage ; synthés analogiques selon morceaux |

| Résolution audio | 96 kHz / 24-bit sur les consoles principales ; redundance fibre optique |

| Moniteurs & diffusion scène | Wedges Martin Audio LE1500 pour Liam ; side-fills L-Acoustics A15 ; in-ears pour tout le monde sauf Liam |

| Lumières & scénographie | Mur LED 4K (50 m) ; design lumière orienté rétro-britpop (Fortress LA équipe) ; absence d’effets pyros pour priorité au son |

| Backline redondante | Double guitare pour chaque instrumentiste ; racks identiques A/B ; redondance totale ampli, D.I., câblage |

| Transport & logistique | 18 camions de production ; 5 bus ; crew de 80–120 personnes selon stade |

| Stage plot général | Liam centre + wedge ; Noel stage right (gauche spectateur) ; Bonehead stage left ; Gem à droite ; Andy Bell arrière gauche ; Sharrock en centrale sur riser 40 cm |

| Sécurité & conditions vocales | Chauffage de scène 26°C constant pour Liam ; humidité contrôlée dans les backstage ; protocoles anti-sèche renforcés |