Kiss, ce n’est pas juste un groupe. C’est un show. Un cirque glam saturé de flammes, de maquillage et de fric. Depuis 1973, ils transforment chaque concert en apocalypse pyrotechnique. Alive! a fait d’eux des dieux du rock. Aujourd’hui ? Des avatars numériques destinés à vivre éternellement. Oui, Kiss ne meurt jamais. Fusionnant le maquillage kabuki, les personnages de comics et les explosions scéniques, ils deviennent bien plus qu’un groupe : une marque intergalactique, un concept vivant qui vend des millions d’albums, actionne une Kiss Army déchaînée et transforme la scène en théâtre du chaos.

Ils signent Alive!, l’album live qui les catapulte du Queens aux stades du monde entier, avant de disparaître sous le masque en pleine gloire, pour ressurgir en 1996 avec les costumes d’antan et une tournée monumentale. Installe-toi, on t’embarque dans l’histoire abyssale de Kiss, format spectacle et légende rock.

Impact et légende

Kiss, c’est plus qu’un groupe. C’est une machine, une mythologie et une foutue métaphore du rock lui-même : outrancier, spectaculaire, immortel. Leur héritage dépasse largement la musique : on le retrouve dans les concerts modernes, dans la pop culture, et même dans le concept de “branding” appliqué à un groupe.

Influence héroïque : du glam metal à Lady Gaga

Quand tu vois Mötley Crüe cracher de la fumée sur scène, Slipknot jouer masqué, ou Rammstein transformer ses shows en armurerie pyrotechnique, tu vois en réalité l’ombre de Kiss. Le groupe a inventé une règle simple : le concert doit être une expérience totale. Pas seulement de la musique, mais une claque visuelle, une immersion dans un univers parallèle.

Dans les années 80, toute la vague glam metal (Bon Jovi, Poison, Twisted Sister, Def Leppard) s’inspire directement de Kiss : maquillage, cheveux laqués, costumes flashy, attitudes bigger than life. Même l’idée de faire des clips ultra-spectaculaires pour MTV vient en partie de ce que Kiss faisait déjà sur scène.

Mais l’influence va au-delà du hard rock. Lady Gaga, reine du shock-pop, a reconnu que ses excès vestimentaires et scéniques devaient beaucoup à Kiss. Pareil pour Marilyn Manson, qui a repris le flambeau du scandale visuel. Même des groupes indé comme The Flaming Lips se disent influencés par leur côté “concert comme happening visuel”.

En gros, si aujourd’hui tu vas voir un live avec flammes, écrans géants et effets spéciaux à la pelle, tu peux remercier Kiss. Ils ont transformé le concert rock en blockbuster.

Kiss, plus qu’un groupe : spectacle, marque, icône

Là où Kiss a vraiment changé la donne, c’est dans le business. Avant eux, un groupe vendait des disques et des tickets de concerts. Après eux, un groupe pouvait vendre une identité, un univers.

-

Merchandising : plus de 3 000 produits dérivés officiels existent. Des jouets, des jeux vidéo, des parfums, des comics Marvel, des pinball machines, des capotes, des cercueils (véridique).

-

Branding : Kiss a inventé le groupe comme marque. Leur logo est aussi reconnaissable que celui de Coca-Cola. Leur imagerie est reproductible à l’infini.

-

Icône culturelle : des Simpsons à Family Guy en passant par South Park, Kiss est devenu un mème culturel avant l’heure.

Mais surtout, Kiss a prouvé qu’on pouvait être ironique et sincère en même temps. Oui, c’était un cirque. Oui, c’était du business. Mais derrière le cynisme de Gene Simmons, il y avait aussi une vraie énergie rock’n’roll, un vrai lien avec le public. Les fans ne se sentaient pas pris pour des pigeons : ils se sentaient membres d’une armée, acteurs d’un rituel collectif.

Leur impact est donc double :

-

musical (ils ont ouvert la voie au glam, au metal scénique, à la théâtralisation des concerts)

-

culturel et économique (ils ont inventé le rock comme franchise).

Kiss a toujours été une contradiction vivante : sincère et mercantile, authentique et artificiel, grotesque et sublime. C’est précisément pour ça qu’ils sont restés cultes.

Dans le miroir de sa mythologie

Kiss n’a jamais été seulement quatre musiciens. C’est une bande dessinée vivante, un théâtre kabuki branché sur des amplis Marshall. Chaque membre originel s’est inventé une identité, une persona, comme si Stan Lee avait décidé de former un groupe de rock. Cette mythologie a nourri l’imaginaire des fans, transformant chaque concert en rituel et chaque produit dérivé en relique.

Personae face aux fans : symboles cultes

Dès 1973, Kiss comprend que le maquillage est plus qu’un gimmick : c’est une armure identitaire. Chaque membre incarne un archétype. Les fans ne viennent pas seulement écouter de la musique : ils viennent communier avec The Demon, The Starchild, The Spaceman et The Catman.

Voici un tableau pour résumer la mythologie :

| Membre (nom civil) | Persona | Caractéristiques scéniques | Symbolique |

|---|---|---|---|

| Gene Simmons (Chaim Witz) | The Demon | Crache du sang, souffle le feu, langue interminable, basse lourde | La noirceur, la puissance, le sexe, l’argent, l’archétype du diable rock |

| Paul Stanley (Stanley Eisen) | The Starchild | Maquillage étoilé, rôle de frontman charismatique, voix flamboyante | L’amour, le glamour, le côté romantique du rock |

| Ace Frehley | The Spaceman | Guitare qui fume, solos cosmiques, présence lunaire | L’espace, l’inconnu, l’énergie cosmique |

| Peter Criss | The Catman | Rugissements félins, ballade “Beth” | La rue, la survie, le félin rock’n’roll |

| (période suivante) Eric Carr | The Fox | Puissance de frappe colossale à la batterie | L’instinct, le renouveau, l’agressivité animale |

| (période suivante) Vinnie Vincent | The Ankh Warrior | Guitare shred, maquillage égyptien | Mystère, virtuosité, exotisme |

| (période actuelle) Eric Singer | Reprend The Catman | Fidèle, technique irréprochable | Continuité et héritage |

| (période actuelle) Tommy Thayer | Reprend The Spaceman | Solide, moins excentrique que Frehley | Transmission et stabilisation |

Ce système d’avatars a permis au groupe de survivre aux départs et aux remplacements. Car chez Kiss, l’identité est plus forte que l’individu. Tu peux remplacer Frehley par Thayer, Criss par Singer, tant que le masque est là, la mythologie tient.

Produits dérivés et univers parallèle

La mythologie Kiss ne s’est pas arrêtée à la scène. Elle s’est prolongée dans un univers parallèle de produits dérivés. Dans les années 70 déjà, tu pouvais acheter des figurines grandeur nature, lire des comics Marvel où Kiss affrontait des démons (avec de l’encre contenant leur propre sang !), ou même jouer à un flipper Kiss.

Quelques perles du merchandising :

-

Les comics Marvel 1977, tirés à des millions d’exemplaires.

-

Le Kiss pinball machine, devenu collector absolu.

-

Les lunch boxes et sacs d’école pour que des gamins de 10 ans trimballent leur sandwich dans une boîte à l’effigie de Simmons.

-

Des capotes Kiss (parce que pourquoi pas).

-

Des cercueils Kiss, pour partir au cimetière avec style.

Tout ça a fait de Kiss une franchise multimédia avant l’heure. Là où d’autres groupes se limitaient à des T-shirts, Kiss a transformé son image en empire commercial. Résultat : chaque fan pouvait prolonger l’expérience Kiss dans son quotidien, jusqu’à transformer sa chambre en temple.

La Kiss Army n’était pas qu’un public : c’était une confrérie, une secte joyeuse où chacun portait son maquillage comme un uniforme. Des gamins de l’Indiana aux metalheads du Japon, les fans se reconnaissaient comme membres d’une nation parallèle.

Conclusion

Kiss, c’est l’histoire d’un fantasme maquillé qui a réussi à se transformer en empire. Quatre gamins du Queens ont compris qu’un concert pouvait être plus qu’un simple live : un rituel tribal, une pièce de théâtre, un feu d’artifice branché sur une Les Paul. Ils ont traversé les décennies, connu la gloire, la décadence, les départs, les retrouvailles, l’ultime adieu et même la résurrection digitale.

Ce groupe est une contradiction permanente : authentique et commercial, sincère et cynique, grotesque et sublime. Mais c’est précisément cette tension qui les a rendus immortels. La Kiss Army ne s’éteindra jamais, parce que Kiss n’est pas seulement une musique, c’est un langage visuel, un imaginaire pop, une mythologie globale.

Aujourd’hui, même à l’ère des hologrammes, Kiss continue de souffler sur les braises du rock. Pas besoin d’y croire : il suffit de fermer les yeux, d’entendre “Detroit Rock City” ou “Rock and Roll All Nite”, et tu sais que l’icône vit encore.

FAQ – 10 Questions sur KISS

Pourquoi Kiss est-il considéré comme un groupe culte malgré les critiques musicales souvent négatives ?

Parce que Kiss n’a jamais été uniquement une affaire de musique. Dès le départ, ils ont joué une autre partition : celle du spectacle total. Là où beaucoup de groupes se contentaient d’empiler des riffs, Kiss a créé une mythologie visuelle et sonore qui dépassait le simple disque. Les critiques ont souvent réduit le groupe à une machine commerciale, mais les fans savaient que c’était plus que ça.

C’était une expérience immersive. Quand tu entrais dans un concert de Kiss, tu ne voyais pas juste un set de rock : tu assistais à un rituel païen où le sang, le feu et le bruit créaient une communion totale. La valeur de Kiss n’est pas seulement dans ses chansons (même si certaines sont devenues des hymnes immortels), mais dans la manière dont elles étaient mises en scène, transmises et intégrées dans la culture populaire.

Quel est le rôle réel du merchandising dans la carrière de Kiss ?

Le merchandising n’a pas été un accessoire : il a été une composante centrale du projet. Kiss a compris très tôt que leur identité visuelle — maquillage, logo, costumes — pouvait être déclinée sur des milliers d’objets. Résultat : lunch boxes, figurines, comics Marvel, flippers, cercueils… Kiss est devenu une franchise vivante. Contrairement à d’autres groupes qui craignaient de “se vendre”, Kiss a assumé pleinement le commerce comme partie intégrante de son ADN. Gene Simmons en particulier a toujours revendiqué que la musique et le business ne s’opposaient pas, mais se nourrissaient. C’est cette stratégie qui a fait de Kiss un empire multimédia avant l’heure, et qui a permis au groupe de survivre financièrement même quand ses disques se vendaient mal.

Comment la Kiss Army est-elle née et pourquoi est-elle si importante ?

La Kiss Army est née en 1975, dans l’Indiana, quand deux fans excédés que leur radio locale refuse de passer Kiss ont lancé une campagne de lettres. Rapidement, d’autres fans les ont rejoints et la “Kiss Army” est devenue le nom officiel de la communauté. Mais ce n’était pas seulement un fan club : c’était une identité. Se dire membre de la Kiss Army, c’était appartenir à une confrérie mondiale, avec ses codes, ses maquillages et ses hymnes. Cette organisation a permis de cimenter le lien entre le groupe et son public, au-delà des disques et des concerts.

Aujourd’hui encore, des générations de fans revendiquent cette appartenance. La Kiss Army est devenue une légion intergénérationnelle, preuve que Kiss a su créer plus qu’un public : une véritable communauté tribale.

Quelle est la chanson la plus emblématique de Kiss et pourquoi ?

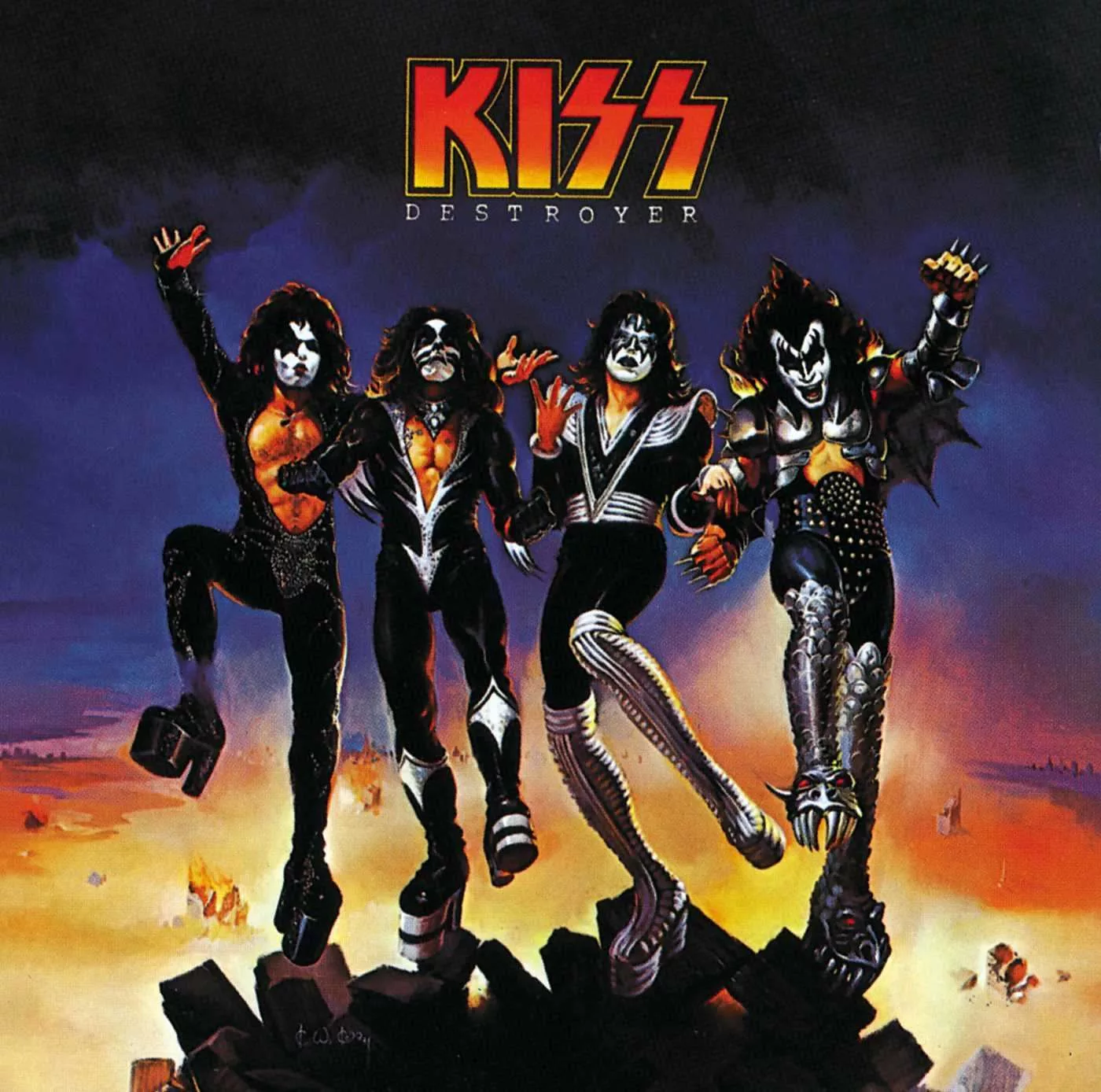

Difficile de trancher, mais “Rock and Roll All Nite” reste l’hymne définitif. Parce qu’elle condense tout l’esprit du groupe : simplicité rock’n’roll, énergie festive, slogan universel. Ce n’est pas une chanson complexe, c’est une déclaration de guerre : “Rock and roll all nite, party every day”. Ce morceau est devenu un rituel de fin de concert, chanté comme une prière collective par des stades entiers. Mais on pourrait aussi citer “Detroit Rock City”, chef-d’œuvre d’ouverture d’album (Destroyer), qui illustre l’ambition narrative et la puissance sonore du groupe. En résumé : “Rock and Roll All Nite” pour le mythe, “Detroit Rock City” pour la musique.

Pourquoi Kiss a-t-il enlevé son maquillage en 1983 ?

En 1983, Kiss traverse une crise. Les ventes sont en chute, la critique les boude, le public les trouve dépassés. Pour survivre dans l’ère MTV et face à la montée du heavy metal et du glam, ils prennent une décision radicale : tomber le maquillage. Ce moment télévisé est un choc planétaire. Les visages derrière les masques apparaissent enfin. L’album Lick It Up, sorti en parallèle, connaît un énorme succès. Le groupe prouve qu’il peut exister sans ses costumes légendaires. Paradoxalement, ce geste audacieux a sauvé Kiss, leur permettant de se renouveler dans les années 80 avant le grand retour maquillé des années 90. C’est un exemple parfait de leur capacité à se réinventer pour rester dans le jeu.

Quelle est l’influence de Kiss sur la scène metal et rock moderne ?

L’influence est colossale. Sans Kiss, pas de glam metal tel qu’on l’a connu dans les années 80. Mötley Crüe, Poison, Twisted Sister : tous reprennent le maquillage, les costumes et le goût du spectacle. Au-delà du glam, Kiss a aussi inspiré des groupes de metal industriel (Rammstein), de nu-metal (Slipknot avec ses masques), et même des artistes pop (Lady Gaga, qui reprend l’idée de transformer la scène en performance visuelle totale). Kiss a planté une graine : un concert n’est pas juste une musique amplifiée, c’est un show. Et cette idée irrigue encore la scène moderne, de Muse à The Weeknd, en passant par tous ceux qui veulent que leurs lives soient des expériences sensorielles.

Quels sont les albums incontournables de Kiss ?

Les puristes diront : Alive! (1975), le live qui a tout changé. Ensuite, Destroyer (1976), produit par Bob Ezrin, avec “Detroit Rock City” et “Beth”. Puis Love Gun (1977), sommet de leur âge d’or. Dynasty (1979) pour “I Was Made for Lovin’ You”, polémique disco mais succès planétaire. Dans les années 80, Lick It Up (1983) est crucial pour la renaissance sans maquillage. Creatures of the Night (1982) mérite aussi une place pour sa lourdeur metal. Enfin, pour les nostalgiques : Sonic Boom (2009) et Monster (2012), qui rappellent les 70s. Bref, Kiss a une discographie hétérogène, mais quelques jalons essentiels font partie du canon du rock.

Quelle est la part de mythe et de réalité dans Kiss ?

Kiss, c’est une zone grise permanente entre sincérité et mise en scène. Le sang craché de Simmons ? Un tube rempli de liquide coloré. Les guitares qui explosent ? Des artifices préparés. Mais derrière le gimmick, il y a une vraie sueur, une vraie énergie scénique. Le mythe, c’est la théâtralisation : chaque concert est une fiction. La réalité, c’est la discipline, le travail et la stratégie marketing sans faille. Le mythe fait rêver, la réalité finance le rêve. Et c’est cette dualité qui les rend uniques : on sait qu’il y a du faux, mais on s’en fout, parce que l’expérience est réelle.

9. Que devient Kiss après 2023 ?

Le 2 décembre 2023, Kiss a joué son dernier concert au Madison Square Garden. Mais la fin est relative : le groupe a annoncé qu’il continuerait sous forme d’avatars numériques, à la manière d’ABBA. Cela veut dire que Kiss n’a pas de “fin” en tant que marque. La musique, les visages maquillés, les shows holographiques continueront de tourner, même sans les membres originaux. Simmons et Stanley ont dit qu’ils voulaient que Kiss dépasse leurs propres vies, que le concept soit immortel. Donc la réponse est simple : Kiss est fini comme groupe humain, mais continue comme franchise digitale éternelle.

10. Pourquoi Kiss divise-t-il autant les critiques et les fans ?

Parce que Kiss est une contradiction ambulante. Pour certains, c’est le summum du rock commercial, du business cynique, un cirque ridicule. Pour d’autres, c’est l’incarnation du rock’n’roll : fun, excessif, bigger than life. La vérité, c’est que Kiss a toujours joué sur cette frontière. Ils n’ont jamais prétendu être les Beatles ou Led Zeppelin. Leur credo était simple : faire du bruit, foutre le feu et donner aux fans une expérience inoubliable. Les critiques voient du plastique, les fans voient de la magie. Et peut-être que Kiss est les deux à la fois. C’est ce paradoxe qui les rend immortels.