À Los Angeles, ville débordante d’ambitions inavouables et d’avenues blafardes, l’année 1981 voit jaillir un phénomène qui va bousculer tout l’écosystème du metal américain : Mötley Crüe. En ces temps où la décadence pince la hanche du rock, Nikki Sixx et Tommy Lee sortent de l’ombre, bientôt rejoints par Mick Mars et Vince Neil. Un cocktail abrasif, dressé sur les ruines de Hollywood Boulevard, qui rotait déjà le soufre, le mascara bon marché et l’alcool en barils.

Mötley Crüe, ce n’est pas qu’une addition triviale de riffs, voix aphones et cheveux crêpés. C’est l’avènement d’un style : le glam metal, alliant perversion pop et robustesse métallique, propulsé à grands coups de refrains entêtants et d’attitude outrageuse. Dr. Feelgood, Shout at the Devil, Girls, Girls, Girls, autant de titres scandés dans les stades, tatoués sur l’épiderme d’adolescents, déclenchent une vague autant sonore que visuelle. L’influence du groupe irrigue bien au-delà des frontières américaines, trouvant écho chez des groupes tels que AC/DC, Aerosmith ou encore les inusables Guns N’ Roses.

Si 2025 ne recèle plus ce parfum de scandale gris, Mötley Crüe s’impose toujours comme une balise de la culture rock, évoquée dans les manuels et les podcasts, sujet de biopics, d’analyses et d’obsessions adolescentes. Retour sur plus de quarante-quatre ans d’attitude excessive, d’adoration fébrile et d’énergie hérétique.

THE DIRT – MÖTLEY CRÜE

Fiche d’identité rapide

- Origine : Los Angeles, Californie, États-Unis

- Années d’activité : 1981 – aujourd’hui

- Genre(s) : Glam metal, hard rock, heavy metal, rock, rock alternatif, blues, pop metal, grunge

- Membres fondateurs : Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil

- Chansons les plus connues : Dr. Feelgood, Shout at the Devil, Kickstart My Heart, Live Wire, Girls, Girls, Girls, Looks That Kill

- Labels : Elektra, Mötley, Leathür, Eleven Seven Music

Origines et formation de Mötley Crüe : l’insolence au berceau du glam metal

Los Angeles, début des années 80, est plus le théâtre d’une tragédie shakespearienne que la capitale du glam, mais certains malades de la scène locale flairent la fissure dans le vernis. Nikki Sixx, résidu punk du Sunset Strip, cherche désespérément à engendrer quelque chose qui sente la poudre et la laque. Tommy Lee, batteur chevelu au groove implacable, partage cette soif de subversion.

Le duo croise rapidement le chemin de Mick Mars, guitariste radical, spécialiste des riffs corrosifs, reconnu pour son cynisme et cette façon de regarder le chaos musical comme une science exacte. Vince Neil, blond à la dégaine de teenager hédoniste avalé par l’underground d’Hollywood, est recruté pour la voix. Leur première répétition tient plus du happening krautrock que du set soupesé : distorsion, testostérone et litres de Marshall à faire pâlir Pete Townshend.

THE DIRT – MÖTLEY CRÜE

Les débuts scéniques, eux, flirtent avec la parodie : faux sang, explosions pyrotechniques bricolées, maquillages hérités du cabaret et de Kiss. Mais la ville est à prendre, et le public du Whisky a Go Go accepte d’emblée le pacte avec ses nouveaux hérauts. Mötley Crüe ne propose rien qui n’ait déjà existé, mais le propose plus fort, plus sale, et avec un empressement suicidaire qui rappelle les descentes de Motörhead ou les errances nocturnes d’Alice Cooper.

Leur premier album, Too Fast for Love, en 1981, enregistré sur un budget famélique, grince, hoquète, déborde. Les circuits dignes des Stooges rencontrent la flamboyance des New York Dolls, avec en prime une urgence qui fait défaut à leurs contemporains. Immédiatement, ils imposent une esthétique qui séduit les dealers et fait peur aux mères de famille. On évoque souvent, lors de cette période, la filiation mentale avec Motörhead, même si le groupe lorgne vers une pop transgressive.

Cette intersection explosive entre influences britanniques et aspirations américaines permet à Mötley Crüe d’être perçu, d’entrée, comme un marqueur générationnel. Un accident industriel qui fonctionne, porté par le souffle du malaise et de la fête permanente. Difficile alors de prédire que le mouvement initié changerait la nature même du hard rock à la West Coast, inspirant à la fois Scorpions et Def Leppard sur leur versant le plus outré, tout en rappelant que la déviance est, intrinsèquement, le cœur du rock’n’roll.

Alors que la formation s’aguerrit au fil des scènes et des frasques, elle pose les jalons d’un empire imprégné d’excès, marquant à jamais la cartographie du hard rock américain.

Chronologie et carrière : du Sunset Strip au circuit des stades

Tout aurait pu s’arrêter sur un soleil de plomb, mais les années 80 s’annoncent affamées. Après les premiers éclats, Mötley Crüe investit le studio, secondé par des producteurs plus soucieux du rendement que de la morale. Shout at the Devil (1983) s’impose comme un manifeste, entre Black Sabbath et la parade glam. La controverse, inévitable, fait le jeu du groupe : croix inversées, récits diaboliques, le tout emballé dans un packaging aussi subtil qu’un coup de fusil.

S’ensuivent les tournées hystériques, entre bras de fer avec les promoteurs et descentes contrôlées par les services médicaux d’urgence. Nikki Sixx fait parler la poudre, Tommy Lee dribble avec la batterie, Mick Mars distord les lois de la gravité, Vince Neil s’égosille jusqu’à se perdre. Girls, Girls, Girls (1987) puis Dr. Feelgood (1989) permettent au groupe de franchir ignorant les lignes du Miami Sound Machine, de croiser Bon Jovi et Van Halen sur la route, de phagocyter l’imagerie du Hollywood satanique.

Les années 90, pour Mötley Crüe, ressemblent à un sabordage : querelles internes, tentatives de réinventions, changements de personnel. John Corabi remplace brièvement Vince Neil, le groupe déambule dans le désert du grunge. Reste une constante : l’instinct de survie qui ramène toujours la formation sur le devant du Sunset Strip quand on les croyait définitivement absorbés par la nappe phréatique des années Thatcher et Bush père.

Au fil des séparations, reconciliations, enters et exits dignes d’un soap opera, un fait demeure : leur capacité, telle celle d’Iron Maiden ou d’AC/DC, à cristalliser la nostalgie, générant un revival irrégulier à chaque nouvelle crise rock. Ce cycle de mort et renaissance culminera dans les années 2010 avec la “tournée d’adieu” — délicieusement ironique, puisque le Crüe compte désormais John 5 aux guitares, la parole d’adieu ressemblant à un gag de Les Nuls sur la réforme des retraites.

Mötley Crüe n’arrête pas, affronte l’anachronisme avec un certain entrain, s’adrollise dans les biopics, multiplie les partenariats et continue de fasciner cette frange du public qui pense que l’insolence sur scène vaut toutes les croix d’honneur. Entre biographie officielle, série Netflix et polémiques recyclées, leur carrière serpente toujours, croisant la route de Scorpions, Aerosmith et Kiss sur le terrain inépuisable de la résurrection rock.

Chacune de leurs escales — festival, reformation, ou bras de fer juridique — ajoute une strate à la rumeur mythologique du groupe, qui ne s’avoue décidément jamais mort. C’est ainsi que s’annonce la prochaine étape : jouer encore plus fort, ou ne plus jouer du tout.

Style musical et influences : l’engrenage sonore de Mötley Crüe

Quand le terme “glam metal” est prononcé dans un rayon de dix kilomètres à la ronde, impossible de ne pas évoquer Mötley Crüe. Le groupe est le réacteur du genre, mais son carburant brasse bien d’autres essences : l’agressivité du hard rock, la versatilité du pop rock, la subtilité (relative) du blues et, dans ses dernières incarnations, une étrange envie de musarder du côté industriel.

Leurs racines sont à cheval sur Motörhead, pour cette urgence rythmique, et un certain classicisme hérité de Led Zeppelin, Aerosmith, voire Van Halen. Mais Mötley Crüe, c’est aussi la synthèse du côté trash de Kiss, la flamboyance scénique de Alice Cooper, et le coup d’œil appuyé vers Bon Jovi et Def Leppard. Les riffs récurrents, les refrains puissants, sont taillés pour l’arène, calibrés pour l’émeute de stades — autant de caractéristiques reprises plus tard par une cohorte d’élèves indisciplinés, de Skid Row à Poison.

Difficile de cerner la trajectoire musicale unique du quatuor : du heavy metal primaire à des tentatives électroniques léthargiques dans les années 90, le groupe a tenté des incursions dans l’industriel, le grunge, voire la country ou le hip-hop selon Nikki Sixx. Chaque album, même les moins convaincants pour certains, porte une empreinte sonore qui n’appartient qu’à lui. Ce magma sonore culmine dans Dr. Feelgood avec sa production métallique presque chirurgicale, tandis que Shout at the Devil demeure, quelque part, l’archétype du glam metal “mid-80s”.

THE DIRT – MÖTLEY CRÜE

La scène californienne du début des années 80, brassant les restes de Black Sabbath et les germes de Metallica, ne serait jamais devenue l’usine à sons qu’elle est sans la folie scénique des Crüe. L’influence s’est propagée jusqu’en Europe, inspirant même certains groupes français, comme le rappelle ce dossier sur la scène metal française. Leurs contemporains et successeurs — y compris Kiss, Scorpions, Iron Maiden ou Def Leppard — n’hésitent plus à citer le Crüe comme catalyseur de leurs pires idées.

Si le son du groupe a muté, la flamme reste la même : irrévérencieuse, outrancière, calibrée pour les grandes épopées et les introspections navrantes. Mötley Crüe n’a jamais cherché à plaire à la critique ; il s’adresse à l’instinct, à l’émeute intérieure. Ses influences se voient digérées, repoussées ou revendiquées selon la partition de la semaine — preuve ultime de l’élasticité du glam dans sa portée culturelle et musicale.

En 2025, alors qu’une nouvelle génération de groupes revisite le glam metal, Mötley Crüe reste le point de départ, l’étalon borgne par lequel tout revival se jauge — qu’on l’adore ou qu’on le conspue.

Anecdotes et moments marquants : la légende du chaos selon Mötley Crüe

Se pencher sur les anecdotes de Mötley Crüe, c’est plonger tête la première dans une baignoire de whisky éventé. À leur tableau de chasse : des chambres d’hôtel dévastées de Tokyo à Cincinnati, des overdoses qui font les gros titres et des bagarres internes dignes d’un épisode de South Park adulte. Nikki Sixx a survécu à la mort (diagnostiquée morte, relancée à l’adrénaline) ; Tommy Lee, quant à lui, a plus souvent profané les chroniques people que la caisse claire.

Le groupe a entretenu la rivalité la plus bruyante et médiatique avec Guns N’ Roses en tournée, les deux camps bataillant à coups de provocations et d’anecdotes alcoolisées. Mick Mars, misanthrope cool, est reconnu pour sa capacité à ne jamais sourire sur scène, ce qui en a fait une légende vivante auprès d’une génération allergique aux poses étudiées.

À leur actif aussi, une explosion sur scène en 1987 tellement puissante qu’elle a failli brûler la moitié du staff technique — à l’échelle industrielle, c’est ce qu’on peut appeler une boucle d’innovation. Tommy Lee, ingénieur aéronautique improvisé, a développé une batterie rotative pour ses solo scéniques, propulsant le batteur dans tous les sens du terme. On raconte encore la soirée où, à cause d’un mixage approximatif, Mötley Crüe a déclenché une alerte incendie à Stockholm, interrompant le set sous les huées puis les rires du public.

La collaboration avec d’autres monstres du rock ne manque pas non plus de piquant : duos avortés avec Slash (Guns N’ Roses), jam sessions inavouables avec Joe Perry d’Aerosmith, mais aussi conflits ouverts avec certains membres de Bon Jovi sur des questions de… loge partagée. Cette capacité à engendrer les pires polémiques tout en restant catalyseur des énergies scéniques reste un des points d’accroche majeurs évoqués dans de nombreux classements rock.

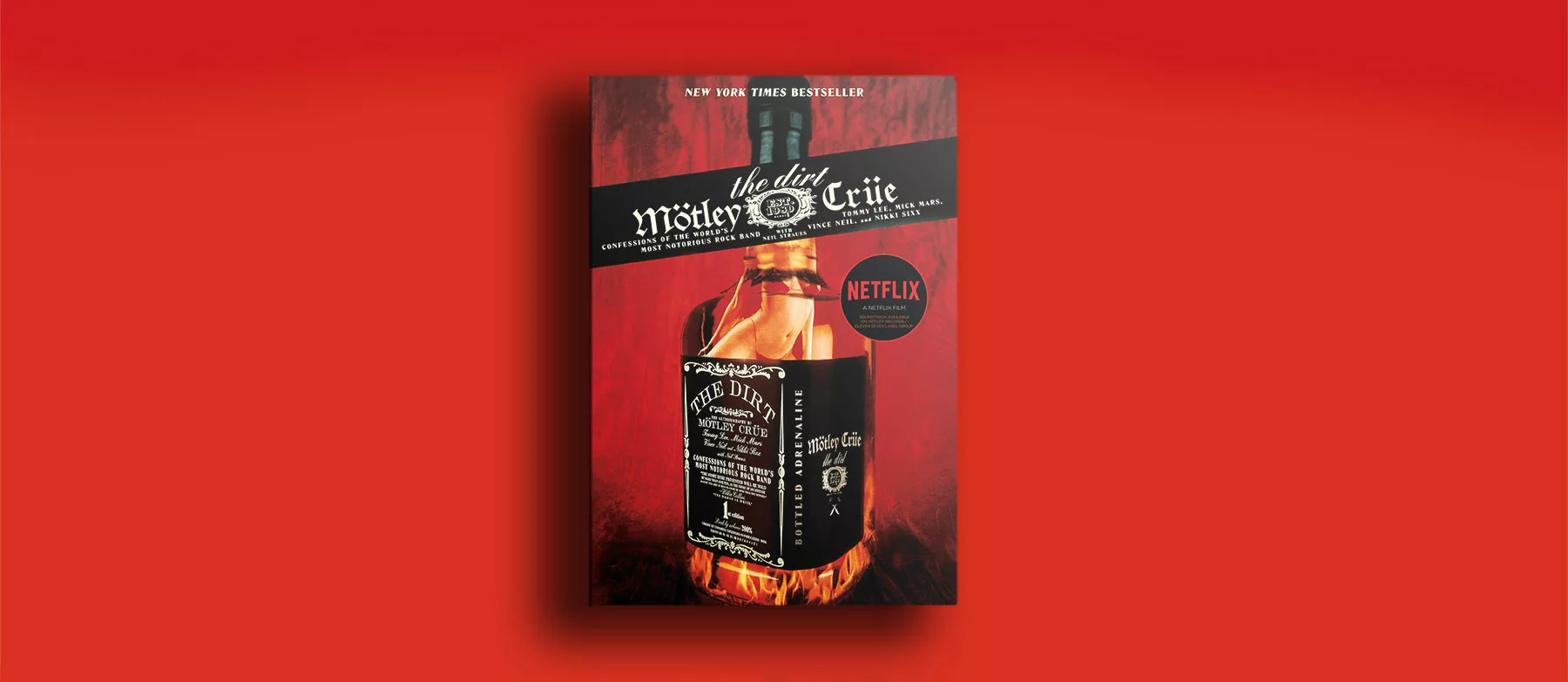

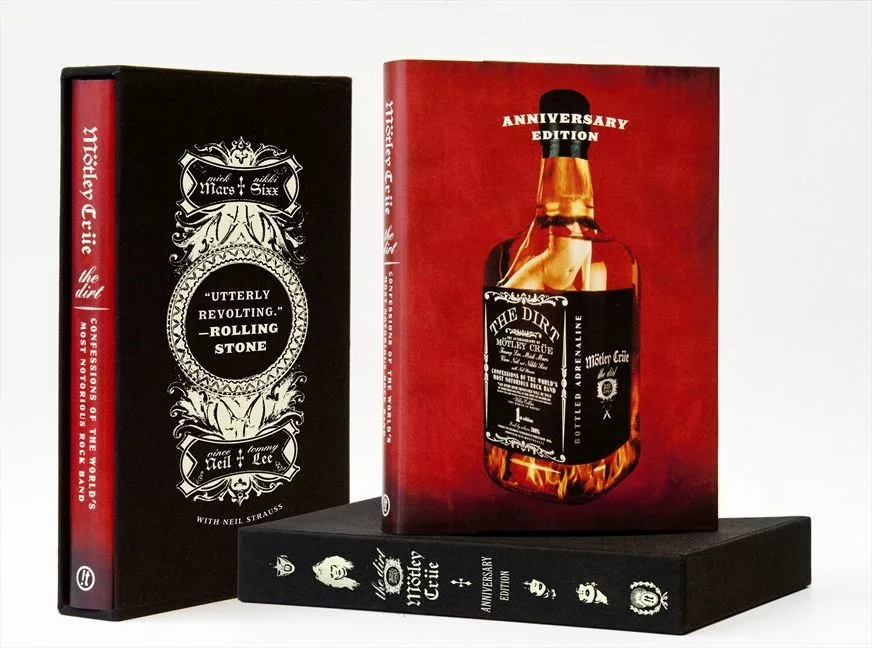

À l’ère du biopic Netflix (“The Dirt”), on explore encore la part de mythe et de farce, de tragédie et de succès éphémère. Les dramas internes liés à la maladie de Mick Mars, au départ de Vince Neil, puis plus récemment aux divergences sur le remplacement de Mars par John 5, participent à cette série sans fin, digne d’un soap opera branché sur secteur.

Mötley Crüe demeure, même dans la tourmente, un générateur d’histoires, d’horreurs et d’exploits scéniques qui relèguent la fiction loin derrière la réalité crüe.

Récompenses et reconnaissance : à la croisée des honneurs rock

Tenter de résumer l’empreinte honorifique de Mötley Crüe apparaît presque grotesque, tant la carrière du groupe est faite de hauts et de bas, de bûchers et de résurrections. Pourtant, le groupe s’est vu décerner plusieurs distinctions officielles (et officieuses). Les ventes de disques dépassent le cap des cent millions d’unités, et Dr. Feelgood atteint le sommet du Billboard 200 à sa sortie en 1989.

Parmi les faits notables : leur nomination aux American Music Awards, la reconnaissance dans les VH1’s Top 100 Hard Rock Artists, et des entrées fracassantes dans le Panthéon des “Groupes Détestés par les Moralisateurs”. La mention “lifetime achievement” auprès de certains médias alternatifs leur permet même de figurer au rang des “groupes à avoir survécu à leurs propres excès”, ce qui, dans le monde du glam, tient presque du miracle.

Il ne faut pas minimiser l’impact de Mötley Crüe dans les “best of” internationaux, la légitimité acquise sur le circuit des festivals géants — notamment lors du “Monsters of Rock” aux côtés de Scorpions, Iron Maiden et AC/DC, et de leur nomination en 2024 parmi les têtes d’affiche du festival Aftershock aux USA, acte relaté dans nombre d’actualités, dont sur le site Rock Sound, lors de comparaisons musclées avec les vétérans du genre.

On relèvera, pour finir, les hommages à répétition qui jalonnent la production contemporaine — que ce soit dans des samples repris par des artistes pop, ou dans des références explicites lors de cérémonies honorant Gun’s N’ Roses, Def Leppard ou Kiss. L’historique d’honneurs du Crüe, sans être aussi balisé que celui d’AC/DC, n’en demeure pas moins révélateur d’un statut définitivement à part dans le panthéon du rock.

Cette reconnaissance, oscillant entre vénération et contestation, contribue à pérenniser le nom Mötley Crüe comme légende paradoxale, synonyme d’irrévérence institutionnalisée.

Albums clés et discographie complète : autoportrait discographique d’un monstre américain

Sur le plan studio, la discographie de Mötley Crüe monte et descend la colline de l’histoire du rock avec autant de régularité que de chaos. Chaque disque, chaque compilation porte le poids de son époque, de la folie initiale de Too Fast for Love à la froideur clinique du Mötley Crüe éponyme (1994).

Leur vraie force : produire des albums capables d’irriguer la bande-son de trois générations, bien au-delà du simple gimmick. Dr. Feelgood et Shout at the Devil s’inscrivent toujours dans la playlist des nostalgiques, tandis que Generation Swine ou Saints of Los Angeles ressuscitent un Crüe moins consensuel.

Voici, pour ordonner cet improbable inventaire, un tableau exhaustif des albums, certifications et faits notables.

| Album | Année | Label | Certification | Fait notable |

|---|---|---|---|---|

| Too Fast For Love | 1981 | Leathür/Elektra | Or (USA) | Premier album autoproduit, mélange punk/glam |

| Shout at the Devil | 1983 | Elektra | 4x Platine (USA) | Polémique sur l’imagerie satanique, riffs emblématiques |

| Theatre of Pain | 1985 | Elektra | 4x Platine (USA) | Virage plus mélodique, succès de “Home Sweet Home” |

| Girls, Girls, Girls | 1987 | Elektra | 4x Platine (USA) | Hymne au strip club, esthétique troublante |

| Dr. Feelgood | 1989 | Elektra | 6x Platine (USA) | Numéro 1 Billboard, production signée Bob Rock |

| Decade of Decadence ’81–’91 | 1991 | Elektra | 2x Platine (USA) | Compilation des débuts, titres inédits |

| Mötley Crüe | 1994 | Elektra | Or (USA) | Changement de line-up, teinte grunge |

| Generation Swine | 1997 | Elektra | — | Tentative de retour avec Vince Neil, son électronique |

| New Tattoo | 2000 | Mötley | — | Sans Tommy Lee à la batterie, retour aux sources |

| Saints of Los Angeles | 2008 | Mötley/Eleven Seven | Or (USA) | Concept-album basé sur leur biographie |

Le sommet commercial de la discographie reste indéniablement Dr. Feelgood, piloté par Bob Rock, où la virtuosité de l’enregistrement s’accommode d’un sens du tube impitoyable. À l’inverse, l’album éponyme de 1994 marque une ère de remise en question, avec un groupe vacillant, inspiré par la vague grunge à la Alice in Chains.

Chaque période, de Girls, Girls, Girls à Saints of Los Angeles, révèle un Mötley Crüe en tension constante avec son époque et ses propres démons. Ce n’est jamais la même formation, ni tout à fait le même son. Lorsque le glam revient à la mode en 2020 chez les nouveaux alternatifs, ce sont toujours les vieux albums du Crüe qui servent d’étalon à la critique, comme ne manquent pas de le relever certains articles spécialisés sur Rock Sound.

L’héritage discographique du groupe n’appartient donc à aucun dogme : il bouge, il racle, il défie la pérennité — exactement comme les concerts qui l’accompagnent, entre excès, confusion et coups d’éclat.

Dans la culture populaire : du biopic Netflix aux parodies YouTube

Impossible de dissocier la saga Mötley Crüe de son ancrage dans la culture pop. De nombreux films, séries, jeux vidéo et publicités se sont emparés de leur esthétique. Leur biopic Netflix, “The Dirt”, propulse une nouvelle vague d’intérêt en 2019, exposant leurs frasques auprès d’une génération pour qui le glam se consomme plus sur le petit écran qu’en club.

La bande originale du film réorchestre les classiques pour une audience post-milléniale, désormais plus familière avec TikTok qu’avec les cassettes audio. Les morceaux comme “Kickstart My Heart” ou “Home Sweet Home” jalonnent depuis des publicités, des bandes-son de jeux vidéo (« Guitar Hero », « Grand Theft Auto »…) et même des jingles TV. En 2022, certaines marques utilisent l’image du groupe pour incarner la nostalgie “rock’n’roll” dans leur communication, phénomène décortiqué dans le focus Rock Sound sur Netflix.

Au-delà des écrans, Mötley Crüe est régulièrement nommé dans des documentaires sur l’histoire du rock, des classements radio et podcasts sur la démesure musicale américaine. Les membres du groupe apparaissent lors de caméos improbables, mais aussi dans des parodies ou clins d’œil d’artistes contemporains — de la pub pour spots TV à la caricature dans les Simpson ou South Park. Les réseaux sociaux regorgent de memes immortalisant Nikki Sixx ou Tommy Lee, tandis que les podcasts spécialisés dissèquent chaque incident, chaque virée nocturne du groupe.

Leur notoriété va jusqu’à inspirer, volontairement ou non, la modernité musicale, certains analystes expliquant le revival du glam début 2020, avec des jeunes formations françaises ou américaines, par la digestion de l’imaginaire Mötley Crüe, associant rock outrancier et second degré permanent.

C’est ainsi que la trace laissée par le groupe dans la culture contemporaine prend une dimension à la fois réflexive et ironique, réhabilitant l’excès dans un monde où le rock devient enjeu de mémoire et terrain de jeu multi-médiatique.

FAQ – Ce que vous vous demandez sur Mötley Crüe

Quand et comment s’est formé Mötley Crüe ? Le groupe s’est formé à Los Angeles en 1981, grâce à la rencontre de Nikki Sixx et Tommy Lee, bientôt rejoints par Mick Mars et Vince Neil. Le contexte du Sunset Strip émergent favorise l’émergence du glam metal.

Qui sont les membres actuels de Mötley Crüe ? Nikki Sixx (basse), Tommy Lee (batterie), Vince Neil (chant) et, depuis 2023, John 5 à la guitare, ont constitué le line-up principal, suite au départ de Mick Mars.

Le groupe s’est-il déjà séparé officiellement ? Mötley Crüe a annoncé une tournée d’adieu en 2015, mais est revenu sur sa décision en 2018, comme le font régulièrement des groupes tels qu’AC/DC ou Kiss, cités dans leurs interviews.

Quel est l’album le plus vendu de Mötley Crüe ? Dr. Feelgood (1989) demeure l’album le plus vendu, porté par des tubes qui incarnent la quintessence du hard rock hollywoodien.

Le style de Mötley Crüe a-t-il beaucoup évolué au fil du temps ? Oui, le groupe a exploré divers registres : glam metal, pop, indus, grunge, et même des tentatives électroniques, témoignant d’une évolution continuellement mouvante.

Pourquoi Mick Mars a-t-il quitté Mötley Crüe ? Mick Mars a quitté le groupe en raison de problèmes de santé persistants et de divergences artistiques croissantes, remplacé par John 5.

Quel impact Mötley Crüe a-t-il eu sur la scène musicale internationale ? Mötley Crüe a influencé de nombreuses formations, des groupes majeurs comme Guns N’ Roses, Bon Jovi ou Def Leppard à des scènes underground, via leur imagerie et leur son distinctif.

Le groupe apparaît-il dans des films ou séries connus ? Oui, un biopic Netflix (“The Dirt”) retrace leur carrière. Leurs chansons figurent dans des films, jeux vidéo et émissions populaires, amplifiant leur notoriété culturelle.

Mötley Crüe continue-t-il à jouer en 2025 ? En 2025, le groupe est toujours actif, participant à de grands festivals internationaux et travaillant sur de nouvelles idées musicales parfois inattendues.

Leur influence est-elle toujours perçue dans le rock actuel ? Oui, leur héritage inspire des groupes contemporains et figures majeures de la scène. Leur approche du glam, de la provocation et du spectacle demeure citée dans des analyses et interviews, comme celles publiées sur Rock Sound.

Conclusion

Mötley Crüe continue de hanter le rock international de son ombre excessive et vindicative. Jamais vraiment rangé, perpétuellement invoqué dès qu’il s’agit d’évoquer l’âge d’or outrancier du Sunset Strip, le groupe s’impose comme repère turbulent de la mémoire musicale.

Dans un monde où la norme transpire le convenable, le quatuor rappelle que la provocation peut aussi être art, que la déviance électrique ne meurt jamais tout à fait. Leur influence se diffuse dans chaque revival, chaque biopic, chaque tournée hommage — preuve, s’il en fallait, que le rock n’a pas fini de se battre contre l’oubli. Pour creuser encore l’abîme sonore (ou y retomber, c’est selon), le site officiel du groupe offre une plongée sans filtre sur leur actualité, leur héritage et, sans aucun doute, leurs prochaines provocations :

Site officiel.