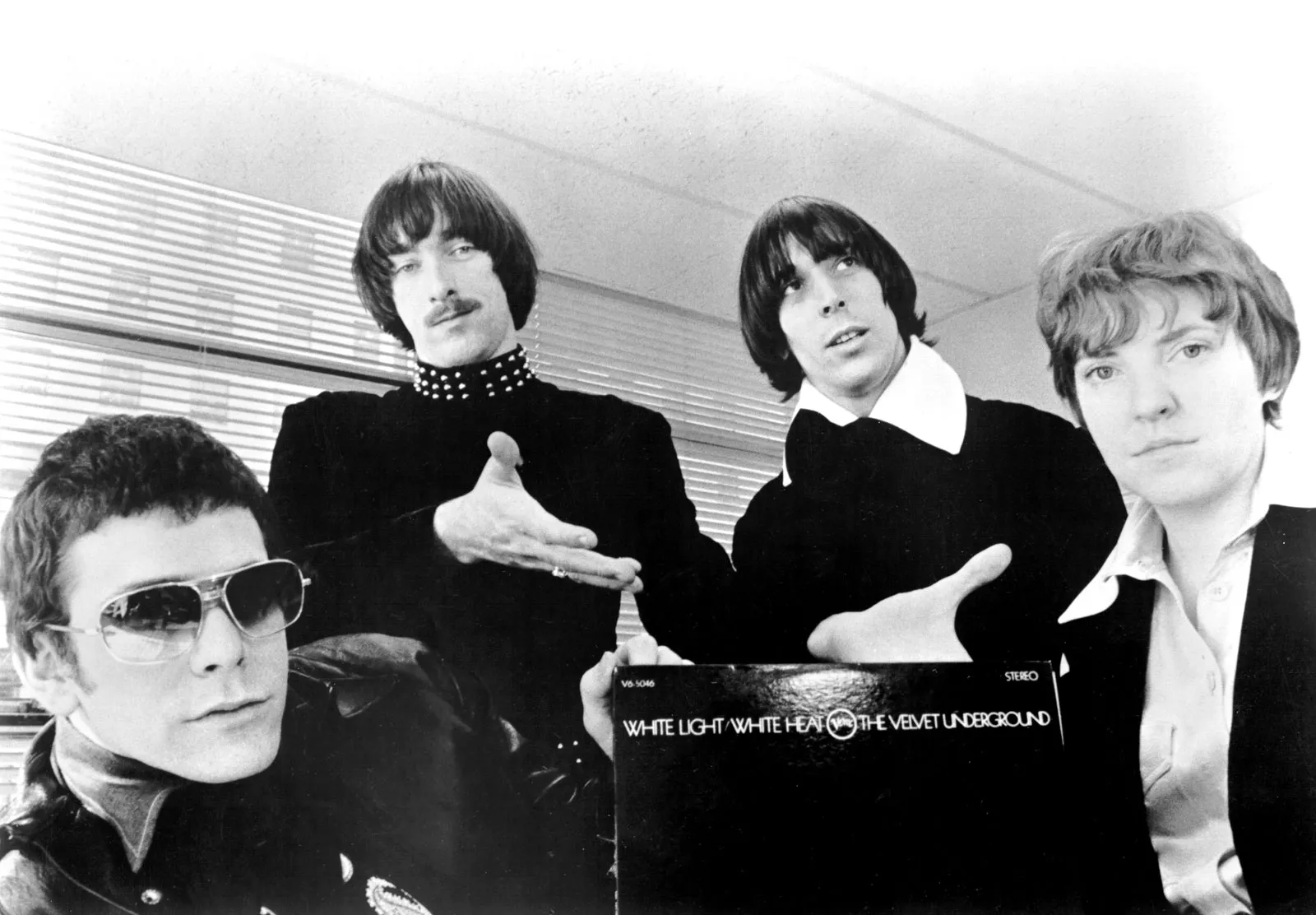

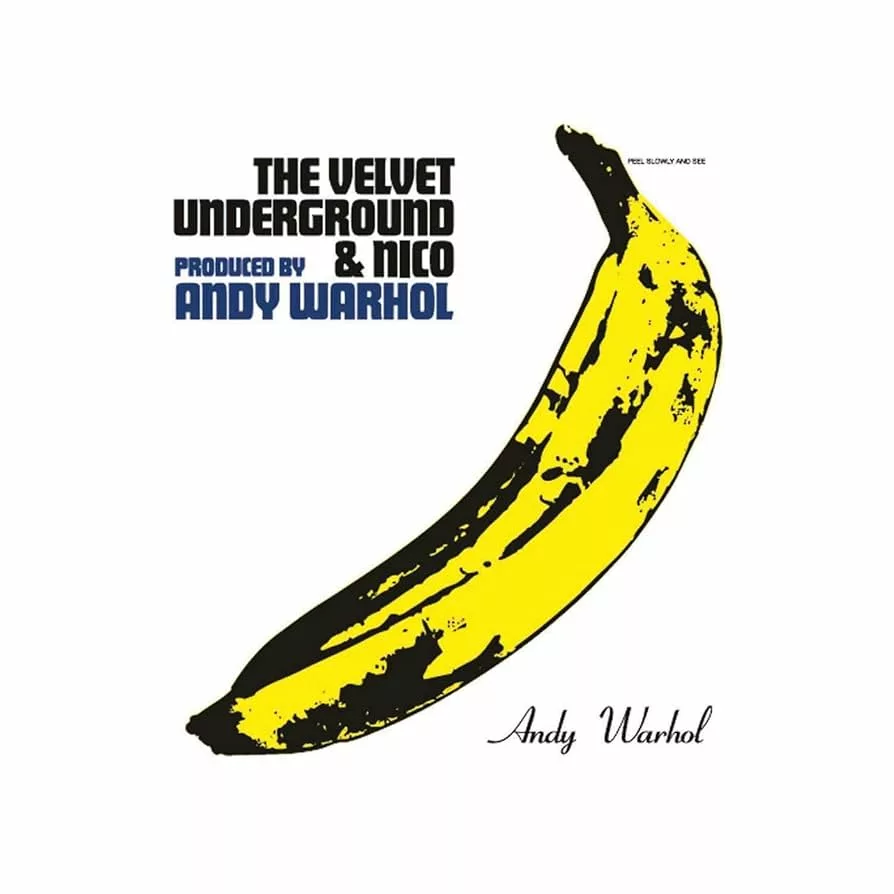

À l’heure où les musées exposent aussi bien des sneakers que des paris gagnants du rock, le nom de The Velvet Underground ressort presque mécaniquement lorsqu’il s’agit d’analyser l’ADN de la musique alternative de la décennie 2020. Oubliez la banane sur la pochette, les clichés de Warhol et les effluves d’héroïne sur la moquette du Chelsea Hotel ; le vrai poison du Velvet, ce sont leurs racines plantées dans une Amérique souterraine, celle qui donnait à la créativité une odeur de soufre et de subversion. Loin du folklore, le sillage que le Velvet a laissé ne ressemble à aucune autre empreinte dans le sable mouvant de l’histoire du rock.

L’impact culturel de The Velvet Underground sur la musique des années 2020

Leur influence se cristallise d’ailleurs dans la manière dont la scène indie, le rock alternatif et les hybrides d’art rock des années 2020 s’emparent des codes, transgressent la pop et recyclent l’esthétique DIY comme un étendard. Pas que de la pose : des groupes comme Fontaines D.C., Idles, ou même les héritiers punk en streaming appliquent un modèle fait d’urgence, de poésie barbelée et d’expérimentations sonores à la façon du Velvet. Alors, en 2025, l’ombre de Lou Reed, de John Cale et de Nico s’allonge jusque sur les planches d’un festival vegan de banlieue ou dans les réseaux dissonants de TikTok, traçant toujours une frontière épaisse entre la culture dominante et ses marges.

L’influence du Velvet, loin d’avoir déserté les platines, se niche désormais dans les moindres recoins des playlists, aussi bien chez l’étudiant en quête de spleen que dans les salons feutrés du streaming où tout est censé sonner pareil. Un mirage persistant, plus vivant que jamais.

L’effritement du mainstream : The Velvet Underground, l’éternel retour dans la pop des années 2020

En plein XXIe siècle, rien n’est vraiment acquis : le rock ne meurt pas, il mute. Dans les années 2020, la déflagration culturelle de The Velvet Underground ne s’est pas évaporée mais s’est insinuée dans les interstices des nouveaux genres. Dès que la pop mainstream sent le renfermé, une génération de musiciens revient fouiller les décombres du Velvet. Mais pourquoi eux et pas d’autres ? D’abord parce qu’ils avaient compris assez tôt que la subversion n’était pas simple posture, mais engagement dans la matière brute du son. En écoutant le Velvet, on identifie déjà la matrice de l’anti-hymne, des chansons qui refusent la catharsis, et qui habillent les sentiments bruts dans un écrin noisy et abrasif.

L’érosion du mainstream débute exactement là où l’underground s’affirme : dans ces années 2020, la pop globale a tout l’air d’un gâteau prémâché par l’IA, jusqu’à ce qu’un groupe reproduise une ligne de basse bancale façon John Cale ou déclame un texte qui roule comme un train d’enfer, quelque part entre Lou Reed et la Beat Generation. De Billie Eilish à King Princess, on croise des échos du Velvet dans les arrangements minimalistes, les scènes de la vie new-yorkaise ou les thématiques de l’isolement urbain.

Pendant que le rock classique capitalise sur la nostalgie — voir la chronique The Beatles sur RockSound.fr où l’on compare les dynamiques d’héritage — le Velvet, lui, fertilise l’ici et maintenant. Leurs codes persistent chez les songwriters lo-fi, les collectifs arty de Brooklyn, ou dans la scène post-punk anglaise. Des artistes comme Shame ou Dry Cleaning arborent avec une sincérité déconcertante l’attitude : « Nous aussi, nous faisons du bruit, mal, froid, mais vivant. » On notera aussi la récupération de l’esthétique DIY chez les bedroom-producers, qui, loin de tout studio luxueux, préfèrent s’enfermer dans leur chaos pour y distiller une musique honnête, souvent abrasive, dans la droite lignée de l’œuvre du Velvet.

L’éclatement des genres et l’héritage du Velvet Underground dans la nouvelle pop

En 2025, la pop n’a jamais été aussi fragmentée : hard pop, bedroom pop, trap hybride et indie-rock spectral. Ce chaos ordonné porte dans son ADN les séquences génétiques du Velvet Underground. Des groupes comme The 1975 n’hésitent pas à brouiller les pistes en injectant des sonorités dissonantes, à faire du narratif leur seule ligne directrice, osant casser la linéarité mélodique en préférant l’accident sonore au refrain facile. C’est ce refus du lisse qui constitue la pierre angulaire de l’héritage du Velvet. Que cela soit reconnu ou non, l’époque actuelle leur doit une partie de son anarchie organisée.

Là où les années 2000 privilégiaient une pop léchée, les années 2020 revendiquent la dissonance, le monologue urbain et l’inventivité lo-fi. Le Velvet n’est plus seulement un groupe cité dans les interviews ; il devient une cartographie possible pour quiconque veut raconter le chaos de la métropole ou l’énergie du désenchantement moderne. On en retrouve d’ailleurs un écho dans les réflexions menées sur la nouvelle vague du rock français, comme dans ce dossier sur RockSound.fr où la dissonance et le spleen urbain deviennent outils narratifs, au même titre que dans le corpus du Velvet.

Éthique DIY et subversion : la récupération consciente de l’esthétique Velvet Underground

Pendant que l’industrie musicale multiplie les playlists de fond d’open space, une génération d’artistes recolle les morceaux éparpillés de la philosophie Velvet Underground. La recette DIY — fabriquée dans l’urgence, souvent avec peu de moyens, mais un sens aigu du radicalisme esthétique — s’est installée comme norme de respectabilité chez les nouveaux venus de la musique indie, loin du polissage industriel. C’est la revanche objectivée des démos mal captées, des bruits parasites, et du grain abrasif. Cette éthique, aujourd’hui fétichisée, trouve sa source directe dans les pratiques du Velvet, qui n’a jamais prétendu faire du neuf, mais du vrai.

Dès 2019, dés l’essor de nouvelles plateformes et l’explosion d’artistes dits Bedroom-producers, la revendication d’enregistrer seul, chez soi, et de tout maîtriser – voire de tout rater – a été érigée en acte politique. Cet esprit DIY a contaminé l’ensemble des scènes, du rock électronique à la pop anti-folk. Il suffit de jeter une oreille sur les productions de Soccer Mommy ou Evenings pour sentir ce parfum de liberté âpre. La spontanéité du Velvet a remis à l’honneur l’erreur, la brèche, comme autant de signatures sonores. Même la récente vague de collectifs de rap alternatif tente d’incarner ce refus de la standardisation, comme le montrait récemment une tribune sur le chaos des Sex Pistols publié par RockSound.fr — où l’on croise l’idée que « tout est possible dès lors qu’on rejette l’idée de perfection ».

La viralité aurait pu polir le Velvet Underground. Il n’en est rien. Au contraire, l’algorithme, ce machin programmé pour tout lisser, raffole des singularités abrasives du groupe. Les morceaux surannés du Velvet trouvent une seconde vie sur TikTok, non pas pour leurs refrains entêtants, mais bien pour la rugosité de leur production, idéale pour illustrer le spleen d’un défilement urbain nocturne. Ainsi, l’ancien underground new-yorkais se digitalise dans la bouche d’adolescentes qui chantonnent « Sunday Morning » entre deux chorégraphies désabusées. C’est l’ironie ultime : là où le Velvet fuyait l’exposition, il devient aujourd’hui inévitable, et ce, sans jamais trahir ses principes fondateurs.

La mythologie de Lou Reed et de Nico : archétypes dans la narration musicale contemporaine

Dans l’imagerie de la pop contemporaine, impossible d’ignorer le mythe Lou Reed. Sa silhouette filiforme, sa voix fêlée et ses textes évoquant la junkie lane de New York hanteraient presque chaque storytelling musical des années 2020. Ce n’est pas un hasard si nombreux sont les artistes qui, délibérément, reprennent à leur compte la figure de l’outsider, du poète maudit ou du témoin désabusé. Lou Reed inspire des chansons/concepts bien avant de leur inspirer des notes de musique.

Le retour en grâce de Nico dès les années 2010 s’est incarné dans la résurgence d’une figure féminine froide, distante, à la fois muse et paradoxalement inaccessible. Aujourd’hui, la multiplication d’artistes qui incarnent la froideur scandinave, le détachement, provient directement du spectre laissé par l’ex-chanteuse du Velvet. Des voix comme celle de Zola Jesus ou FKA Twigs reprennent la froideur dramatique, la présence spectrale, déposées par Nico. Même le moindre look blond platine sur Instagram s’enracine, consciemment ou non, dans ce sillage esthétique. On assiste à une vulgate nicoléenne où la distance crée la profondeur, et la fragilité confère au mystique.

Lou Reed, muse noire de la pop urbaine

L’écriture introspective de Lou Reed — chroniqueur sans illusion, capable d’évoquer la ville, le sexe, la marge et le désenchantement en deux phrases — donne le ton à toute une nouvelle génération de lyricistes. Ce n’est pas la grandiloquence, mais la crudité qui s’impose : à l’opposé du glamour, chaque mot tranché fait mouche. Les poètes du rap indie ou les songwriters désabusés continuent d’user, de façon décomplexée, des outils forgés dans « Heroin » ou « Pale Blue Eyes ».

Loin du storytelling hollywoodien qui contaminait une partie du rock narratif, le Velvet puisait dans le réel, dans la banalité surréaliste des marges. Aujourd’hui, on constate ce retour du « parler vrai » dans des genres aussi divers que le rap, la folk urbaine ou la trap mélancolique. Le mythe Velvet survit donc dans cette capacité à faire du trivial une matière à chansons, à extraire du banal une splendeur fatiguée, et à renverser chaque émotion dans un bain de réalisme brut.

Punk, art rock, musique indie : une influence structurelle qui dépasse le simple hommage

Puisque le Velvet Underground n’a pas simplement inspiré quelques guitares fatiguées ou des lunettes noires, leur influence, structurelle, irrigue la plupart des mouvements dissidents du rock depuis un demi-siècle. On connaît la rengaine selon laquelle Brian Eno aurait affirmé que peu de gens avaient acheté le disque du Velvet, mais que tous ceux qui l’avaient fait avaient monté un groupe. Derrière la boutade, se dissimule une réalité féconde : le Velvet a fédéré une ligue d’enfants bâtards, du punk au noise, jusqu’au rock indé plus académique des années 2020.

Ce n’est pas un hasard si certains albums fondateurs des années 80/90 portaient encore l’empreinte du Velvet, jusqu’aux millésimes les plus récents. Des Sonic Youth à Nirvana, des Pixies à Radiohead, tous ont digéré le lexique Velvetien : murs de feedback, récits à la première personne, goût du minimalisme mélodique. Dans les années 2020, le spectre réapparaît dans le revival goth-emo, autant que dans le néo-punk français et la pop alternative californienne. Pour s’en convaincre, il suffit de lire ce reportage sur Korn dans RockSound.fr, où le jeu de contraste et l’influence d’un certain radicalisme underground sont régulièrement évoqués.

De la scène punk à l’éclatement de l’underground digital

L’évolution de la scène punk depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui n’aurait pas été la même sans la patte du Velvet Underground. Les Sex Pistols, par exemple, n’auraient pas trouvé leur chaos fondateur sans le cynisme abrasif de Lou Reed. Les liens sont tissés en filigrane : la scène post-punk se nourrit du Velvet pour alimenter son besoin d’étrangeté, de tension, de narration à la dérive. Ce schéma ressurgit aujourd’hui dans le DIY digital, où chaque artiste, même en lançant une mixtape sur Soundcloud, aligne les dogmes du Velvet : minimalisme, ironie, dissonances, textes-frontières. Le punk a muté, mais sa moelle, Velvetienne, résiste dans l’underground du web comme dans le revival garage.

Entre ombre et lumière : la récupération de l’imagerie Velvet Underground sur la scène contemporaine

L’esthétique du Velvet n’a jamais quitté la scène. Entre l’iconoclasme de Warhol et la mélancolie habitée de Nico, l’image du groupe a été recyclée, triturée, renversée mille fois dans la pop culture — jusque dans la publicité et le cinéma des années 2020. Les campagnes de mode, les pochettes de disques d’artistes émergents, l’image de la banane sérigraphiée figurent partout, parfois vidées de leur charge contestataire, mais toujours porteuses d’une aura inimitable. On le voit dans la dernière parade urbaine d’un festival où le merchandising rivalise d’imagination pour recycler le motif de la banane ou le monochrome warholien.

Cette omniprésence n’est pas anecdotique : elle marque le passage d’une contre-culture réelle à une culture d’image assumée, où l’underground n’est plus un lieu physique mais une position symbolique. Dans le cinéma indépendant produit ces dernières années, chaque gros plan urbain, chaque dialogue sur l’aliénation ou la banalité du quotidien résonne étrangement comme un hommage au Velvet — voir la chronique Jaws : Les Dents de la Mer qui, en filigrane, explore la peur de la marge et la fascination de l’étrangeté, thèmes chers à Reed et Cale.

La frontière Warhol : appropriation, parodie, et légitimation

Andy Warhol, dans son rôle de manager et de figure tutélaire, a transformé le Velvet Underground en icône pop, mais aussi en marchandise intellectuelle. Aujourd’hui, son héritage se révèle dans les phénomènes de parodie ou d’appropriation ironique. La mise en scène de la marginalité comme nouvelle norme s’insinue partout. Ceux qui, autrefois, étaient rejetés, deviennent modèles pour la prochaine génération d’artistes marchant sur un fil, entre visibilité et authenticité. Ainsi, le Velvet n’est pas seulement récupéré ; il devient un label de respectabilité postmoderne.

Difficile d’envisager la production artistique engagée des années 2020 sans saisir la part d’héritage politique du Velvet. À leur époque, ils affrontaient la société américaine des années 60-70 : violence urbaine, drogues, marginalité, sexualité déviante, sans chercher à atténuer, à moraliser ou à enjoliver. Dans un contexte social où tout semble avoir été dit sur l’aliénation, la solitude, la fracture urbaine, le Velvet réapparaît comme phare, ou du moins comme balise d’esprit critique. Leur impact sur la pensée contestataire moderne, des rappeurs militants aux collectifs post-punk, s’articule autour d’une même logique : ne pas avoir peur de dire, et surtout, ne jamais maquiller la réalité.

La littérature, les podcasts engagés, la scène militante éco-anxieuse puisent dans leurs thèmes, ou dans leur attitude, de quoi légitimer une parole brute, fibrosée, insoumise. Cela s’illustre autant dans la démarche d’un film socialement saturé que dans la stratégie discursive d’un festival alternatif.

Dialectique de la marginalité et résilience culturelle

Dans une société où tout se vend, s’achetant et se revendant, la marginalité devient une monnaie d’échange surcotée, mais le Velvet, eux, n’a jamais revendiqué la posture. C’est ce paradoxe – « mainstream sans jamais l’avoir été » – qui fascine les artistes engagés. Plusieurs collectifs underground font aujourd’hui référence, explicitement, aux textes ou aux postures du groupe. De la même façon, les fanzines et webzines continuent de puiser chez eux une manière de penser et d’exprimer la subversion sans compromis, comme l’évoque le panorama Heavy Metal Flyers on the Wall sur RockSound.fr.

Le retour du son analogique et des méthodes artisanales dans les productions 2020s : la néo-modernité Velvet Underground

L’ère numérique devait signer l’arrêt de mort du son analogique. C’est oublier la capacité de la musique à recycler l’ancien pour en faire du neuf. Depuis quelques années, le format vinyle se vend mieux que la baguette industrielle : retour du grain chaud, du souffle, des erreurs. Ce phénomène ne doit rien au hasard. Les productions actuelles, toutes générations confondues, valorisent de nouveau la saturation, la basse crade, la voix imparfaite – autant de signatures propres au Velvet Underground. Les jeunes groupes n’essaient plus de masquer le craquement du micro, ils l’intègrent ; c’est dans cette centralité du défaut que se niche la modernité héritée du Velvet.

Cette frénésie analogique est aussi une réaction au tout-numérique : l’artiste souhaite reprendre le contrôle sur son outil, fuir le préréglage, réintroduire une prise de risque dans un monde où tout s’édite. Dans les studios minuscules ou sur scène, les nouveaux disciples revisitent à l’infini les motifs sonores Velvetiens, via des guitares bon marché, des pédales de reverb désuètes ou de vieilles Gibson – la fétichisation de l’instrument d’origine, comme la Les Paul Standard, est à la hauteur de la fascination pour les enregistrements du Velvet.

Transmission intergénérationnelle : l’influence du Velvet Underground sur l’éducation musicale et l’apprentissage en 2025

Ce ne sont pas seulement les groupes qui piochent dans la boîte à malices du Velvet, mais aussi les profs, les coachs, les tutos YouTube. Dans les écoles de musique, le cas Velvet Underground sert d’étude de faisabilité du « minimalisme révolutionnaire » : comment faire plus avec moins, raconter plus en disant moins, scander en silence. La simplicité dénudée de « I’m Waiting for the Man » ou la torpeur ciselée de « Femme Fatale » servent de modèles dans l’apprentissage des formes et des structures musicales indiquant qu’aucune ornementation n’est nécessaire si l’émotion vient déjà du texte, de l’interprétation ou du contraste sonore.

Les workshops actuels n’hésitent plus à déconstruire les morceaux du Velvet pour enseigner la composition, l’improvisation, l’écriture. Il s’agit souvent de comprendre pourquoi tout ce qui semblait inécoutable à sa sortie est devenu, en 2025, un mètre-étalon de la coolitude alternative. Le Velvet Underground, loin des canons académiques, sert d’exemple type pour prouver qu’on apprend, et qu’on enseigne, aussi en dérapant. Sans oublier la dérivation dans les méthodes d’apprentissage collaboratif, très en vogue dans les collectifs électro pop ou folk. Les pairs se partagent la transmission de l’héritage Velvet sous forme de covers, bootlegs partagés, remix échangés sur Discord.

Éduquer à la contre-culture : une nécessité renouvelée

L’école du rock, ce club mal famé héritier des squats arty new-yorkais, retrouve ses bornes autour du Velvet. L’institution formalise le répertoire de la marge, l’habitude du détournement, l’écriture à rebours. On n’écoute plus le Velvet que pour sonoriser des seventies poisseuses, mais pour donner un mode d’emploi du contournement créatif, arme nécessaire dans cette ère saturée de normes. Le Velvet réalise ainsi le tour de force d’être à la fois une référence pédagogique, un code d’accès à l’expérimentation et un pacte générationnel pour celles et ceux qui n’aiment pas la norme et qui souhaitent la déconstruire avec méthode.

On comprend alors pourquoi dans tous les coins de la planète, à Tokyo comme à Buenos Aires, les hommages et festivals Velvet se multiplient. Ce n’est jamais seulement un retour vers le passé ; c’est un investissement sur l’avenir permanent de la créativité.