Lemmy Kilmister. Naître un 24 décembre, mourir un 28. Entre les deux : Motörhead en point d’orgue, du Jack pour carburant, du speed pour carburateur, et un sourire de pirate qui ne s’excuse jamais. Voici dix cartouches dans le chargeur d’une vie qui n’a jamais baissé les yeux.

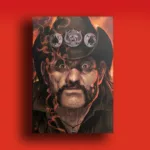

Lemmy Kilmister : 10 anecdotes pour une légende - Tirage photo Rock Motorhead Lemmy

1- Le jour où Lemmy a porté la guitare d’un dieu

Le gamin à la débrouille, père parti sans laisser d’adresse, se glisse par la porte de service du panthéon : roadie pour Jimi Hendrix. Scène primitive. Câbles en serpent, Marshall en totems. Lemmy apprend que le rock, c’est l’électricité plus la courtoisie — il jure que Jimi était un type vraiment poli. Il a déjà le regard accroché sur la scène, ce balcon où tout prend feu. Il a vu les Beatles au Cavern comme on voit une comète rayer la nuit. Mais c’est dans le sillage d’Hendrix qu’il comprend : pour toucher la légende, il faut porter l’ampli, pas l’égo.Ce n’est pas encore sa musique.

C’est sa formation. Soulever, déplacer, écouter. L’école des grands : quelques riffs, beaucoup d’humilité, et la certitude, déjà, que sa place est là, pas au balcon.

2- Les quinze jours sans sommeil (sponsorisés par le speed)

Le psyché coule à flot, l’Angleterre tourne en couleurs qui bavent. Hawkwind en vaisseau amiral, LSD pour le décor, et cette préférence très personnelle pour les amphétamines. À force d’allumer la mèche, il prétend avoir passé quinze jours éveillé. On veut bien le croire : certaines vies tiennent debout à la force d’un battement de rideau d’œil. De cet amour du carburant découle un nom de gang : Motörhead, argot pour “mec au speed dans le sang”. Ce n’était pas du branding. C’était un diagnostic poétique.

Lemmy ne prêchera jamais la paroisse du shoot facile. Il constate, point. Les années 70 veulent filer plus vite que le jour : il appuie. Et quand la nuit tombe, il pousse encore.

3-Jack Daniels, petite amie officielle

La romance la plus durable de Lemmy ? Une bouteille de Jack Daniels par jour dès la trentaine. Pas une pub, pas un slogan, juste un constat. “What else?” aurait dit l’autre, avant d’être rincé par l’ironie. Dans Live Fast Die Old (2005), il le dit sans fanfare : le whisky n’était pas un vice, c’était une routine. Le café des autres. Le carburant des camions. Le lait des chatons qui miaulent trop fort.

On peut froncer les sourcils, compter les glaçons et les années perdues. Lui comptait autrement : une scène, une clope, une autre scène. Le Jack n’a pas écrit les riffs, mais il a huilé la charnière de la porte qu’on claque en sortant.

4 – Sang noir, verdict blanc

Clinique londonienne, début des années 90. Analyses. Médecin qui ne sourit pas. “De grâce, ne donnez pas votre sang.” Il est trop toxique, vous pourriez abattre un cheval avec un prélèvement. Lemmy raconte ça sans chercher la punchline. Elle tombe toute seule. La chimie en lui avait monté un bunker. Les anges n’y entraient plus sans casque.

Moralité ? Il n’en donne pas. Il ne recommande à personne d’imiter sa tambouille. Il se contente de témoigner : pour jouer à ce volume, le corps se transforme en usine classée Seveso. Avec quelques riffineries classées monument historique.

5 – Nuits blanches, pas de blush

Les rumeurs alignent des chiffres comme des canettes vides : 2000, puis 1000 (sa propre révision) partenaires. C’est du comptage de bar. Ce qui compte, c’est la manière. Lemmy n’aimait pas le mot “conquête”. Pas son vocabulaire. “Je traite les gens comme je m’attends à être traité.” Simple, presque naïf, et plus radical que les drapeaux. “Les femmes, c’est comme moi, avec des seins.” La phrase grince, le fond est clair : pas d’objets, pas de trophées.

Ça n’empêche pas les excès et les pannes de courant. Évanoui sur scène en 1980 — signe que la machine n’est pas infaillible et que le sexe, pris comme un sprint, finit par vous semer. Le rock, parfois, te présente la facture avec un clin d’œil.

6 – Les uniformes des autres (et les polémiques pour soi)

Lemmy adorait l’Histoire comme d’autres adorent réparer des bécanes. Seconde Guerre mondiale en ligne de mire. Et avec elle, la fascination muséale pour les objets nazis — dagues, uniformes, insignes. La nuance, il la martèle : il collectionne les choses, pas les idées. Ce n’est pas une prière d’innocence, c’est une topographie. Le mal laisse de beaux ossements. Et comme il le lâchera un jour : “Les méchants ont toujours eu les meilleurs trucs.”

Sur scène, quelques pièces d’uniforme. Les sourcils se lèvent. La polémique grince. Il s’en mêle par la parole, pas par le reniement. Lemmy savait que la provocation n’est pas un jeu quand elle frôle l’Histoire. Mais il refusait qu’on lui dicte sa vitrine.

7 – Pixel, punk et beat’em all

Lemmy version sprites : 1992, un jeu Motörhead sur Atari ST et Amiga. Un beat’em’up logique : taper pour avancer, avancer pour retrouver le groupe. C’est presque une autobiographie. Puis la galaxie s’élargit : Brütal Legend (2009) l’intègre comme un oncle bienveillant et cabossé. Et, côté RPG, un détour par Motörhead: Through The Ages (2014) — le heavy devient un décor, et Lemmy un personnage jouable, ce qui valide officiellement son statut d’icône pop.

La vérité ? Il aimait la SF, les mondes parallèles où l’on respire mieux parce que les règles sont claires : bouton A pour cogner, bouton B pour survivre. Ça change des interviews.

8 – Le micro qui le regardait de haut

Sur scène, on avait l’impression qu’il chantait à une divinité perchée : micro très haut, tête rejetée, regard vers les projecteurs. Gimmick ? Pas vraiment. Un confort d’abord — sa façon à lui de mettre le son au bon angle. Et une astuce de débutant, surtout : ne pas regarder les publics maigres des premières années. Il disait qu’il n’y avait parfois que “10 personnes et un chien”. Alors, autant chanter pour le plafond.

Dernier bénéfice collatéral : faire comme si on gueulait sur une brute plus grande que soi. L’attitude comme exosquelette. Le rock est aussi une posture : tu tiens comme tu regardes. Et Lemmy regardait droit dans le néon.

9 – Ozzy x Lemmy, l’alliance qui crève l’écran

1991, Ozzy Osbourne appelle Lemmy pour filer des paroles et des mélodies. Résultat : “I Don’t Want to Change the World”, “Desire”, “Hellraiser”, “Mama, I’m Coming Home”. L’anecdote est parfaite : Lemmy dira avoir gagné plus d’argent avec “Mama, I’m Coming Home” que sur n’importe quel titre de Motörhead. L’ironie ricane, la réalité encaisse.

Ce n’est pas une trahison. C’est de la fraternité. Deux figures underground qui se croisent dans un studio à gros moyens et signent des refrains qui collent aux bottes. Plus tard, réédition et rappels : la piste ne refroidit pas. On appelle ça des classiques. On appelle ça des dividendes de survie.

10 – Le testament en balles réelles

28 décembre 2015. Le souffle s’arrête. La légende garde un dernier rire dans la manche. Ses cendres seront coulées dans des balles, gravées “Lemmy”, distribuées aux proches. Pas de mausolée, pas de vitrine. Des munitions de mémoire. C’est violent, c’est beau, c’est juste. Lemmy savait que son existence avait la trajectoire d’un boulet de canon. Autant que la sortie respecte l’entrée.

Alors les amis tirent en l’air, et le ciel devient un bar à souvenirs. Si vous tendez l’oreille, vous entendrez encore la basse au grain râpeux, le shuffle qui boîte un peu, et ce sourire tordu qui dit : “On a fait de notre mieux, darling.”

Pourquoi il nous manque

Parce que Lemmy, c’était la droiture dans l’excès. Le refus du sermon, l’humour comme bouclier, l’éthique d’un voyou chic : ne pas mentir, ne pas juger, jouer fort. Il savait se moquer de lui-même mieux que n’importe quel chroniqueur à la langue bien pendue. Il n’a jamais fait semblant. Il a tout mis sur la table : le Jack, le speed, les amours, les uniformes, les jeux vidéo, les chansons d’Ozzy, le micro pointé vers les étoiles, les balles pour dire adieu.

Ce n’était pas une carrière. C’était une ligne droite dans un monde qui tourne en rond. Et ça, oui, ça nous manque.

Bio express — Lemmy Kilmister

Ian Fraser “Lemmy” Kilmister naît le 24 décembre 1945 à Stoke-on-Trent, Angleterre. Gamin paumé, élevé par sa mère et les vinyles des Beatles, il apprend vite que la vie n’a rien d’un slow. Après quelques groupes obscurs, il rejoint Hawkwind, goûte au LSD, au speed, et à la poussière des routes. Viré pour excès de franchise et de produits illicites, il fonde en 1975 Motörhead, le groupe le plus bruyant de la planète, celui qui transformera trois accords en religion.

Sa basse Rickenbacker sonne comme une tronçonneuse amoureuse, sa voix râpe comme du papier de verre trempé dans le Jack. Lemmy, c’est la fusion du punk et du heavy avant que les deux existent. Il joue fort, boit sec, dort peu et rit toujours. Jusqu’au 28 décembre 2015, date où son cœur, fatigué de jouer en 4/4, lâche l’affaire à Los Angeles. Mais quelque part, dans un bar enfumé de Camden, son fantôme ricane encore : “Born to lose, live to win.”