“Fear and Loathing in Las Vegas” est le cri halluciné d’une Amérique en pleine gueule de bois post-Woodstock, un roman-reportage culte où le rêve américain se consume sous LSD et néons de casino. Chef-d’œuvre du journalisme gonzo, le livre de Hunter S. Thompson mêle satire sociale, trip sous substances et dénonciation viscérale du capitalisme de spectacle. À travers Raoul Duke et Dr. Gonzo, alter ego déglingués de l’auteur et d’un avocat chicano mythique, le récit plonge dans une Las Vegas grotesque, miroir tordu d’une société droguée à ses propres illusions.

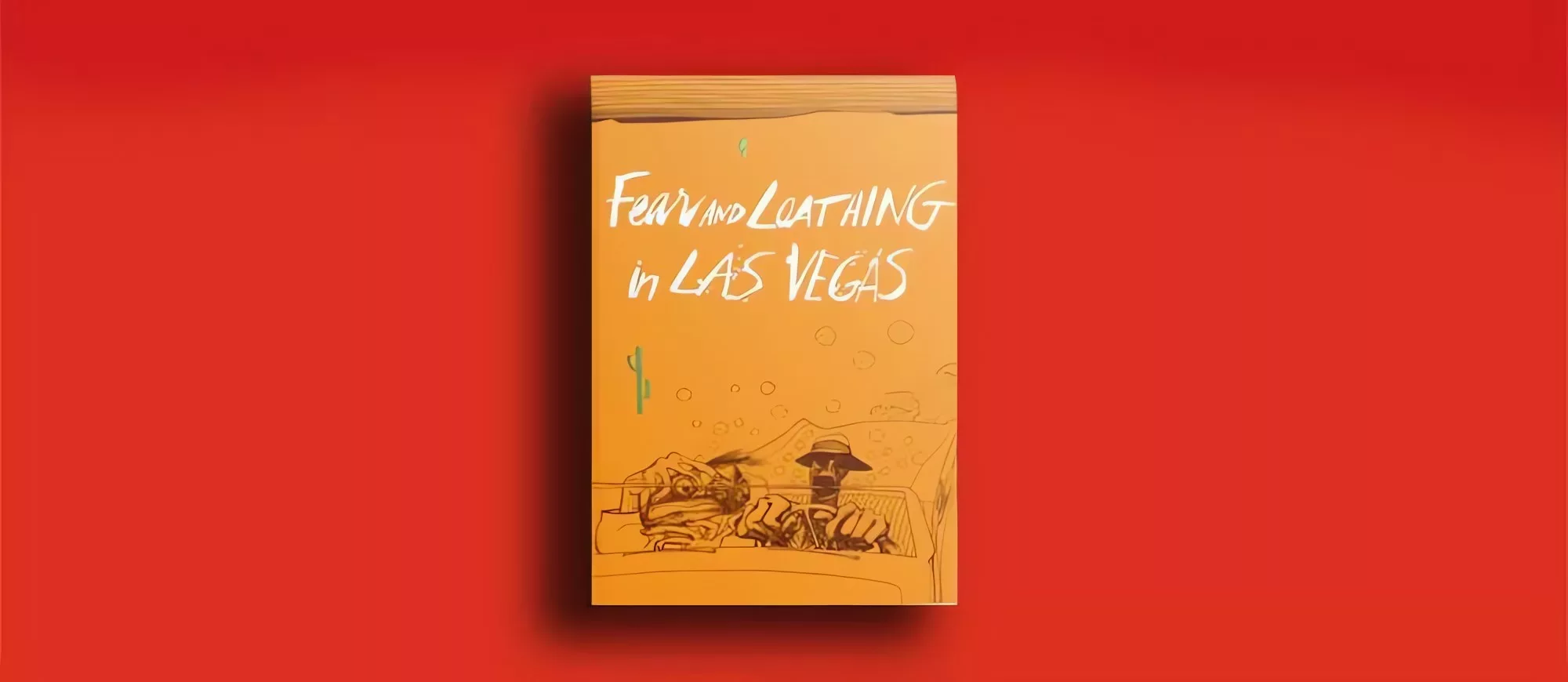

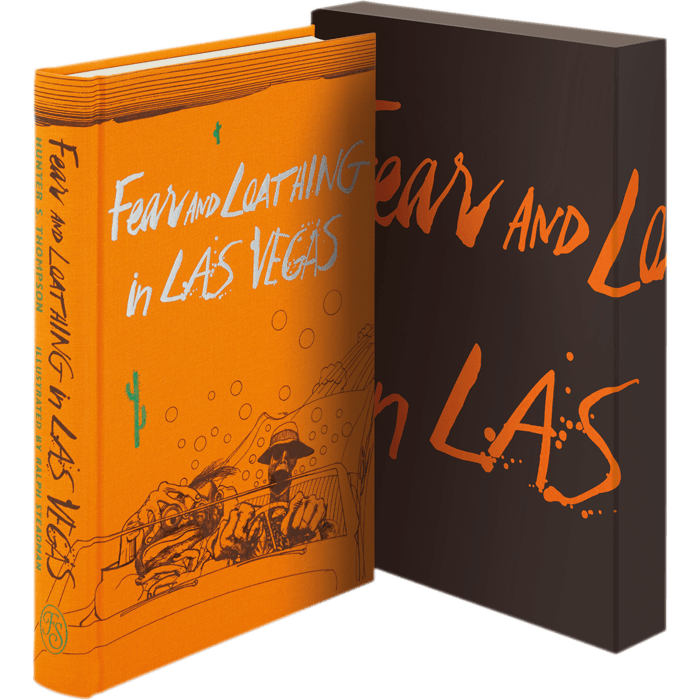

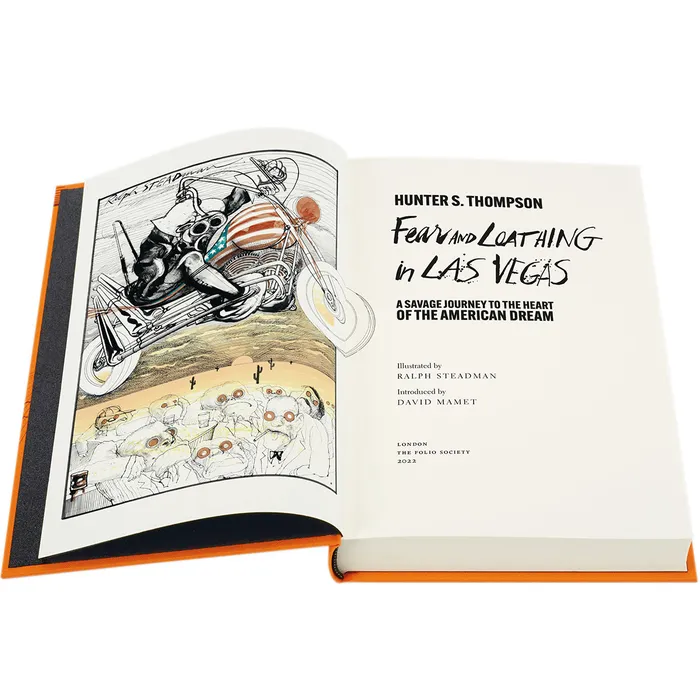

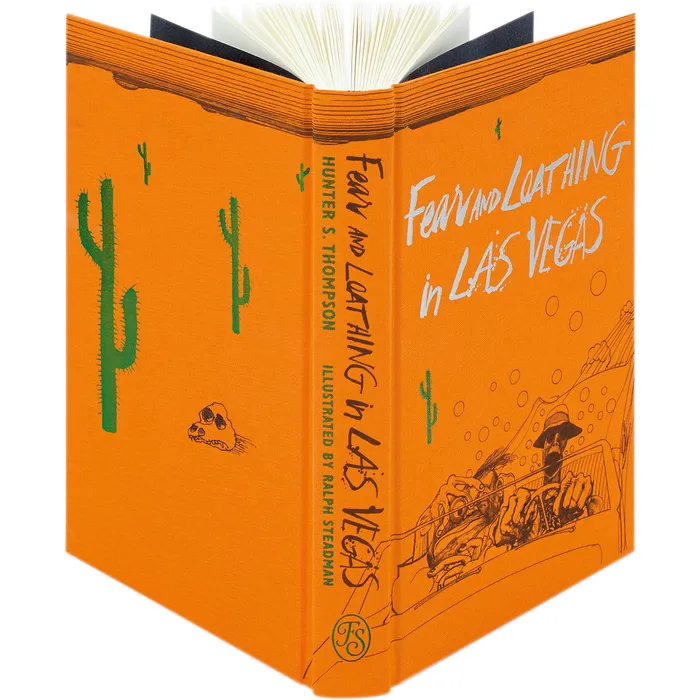

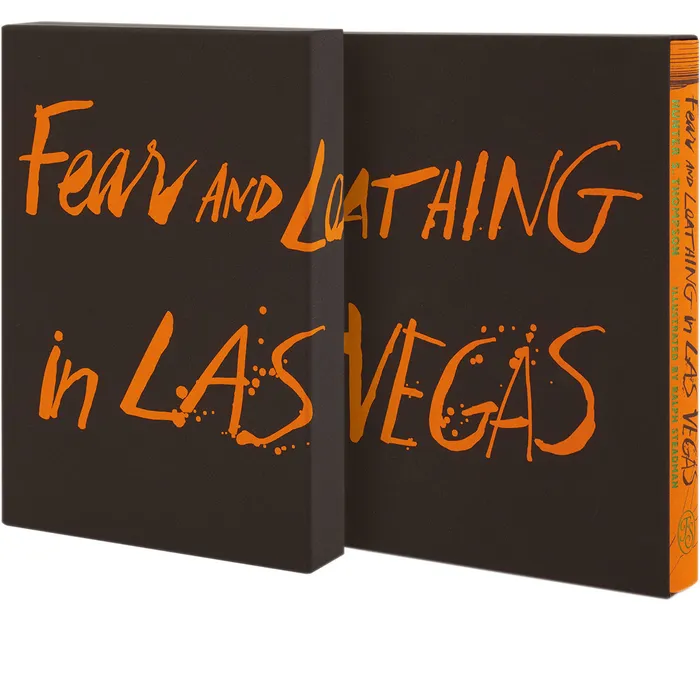

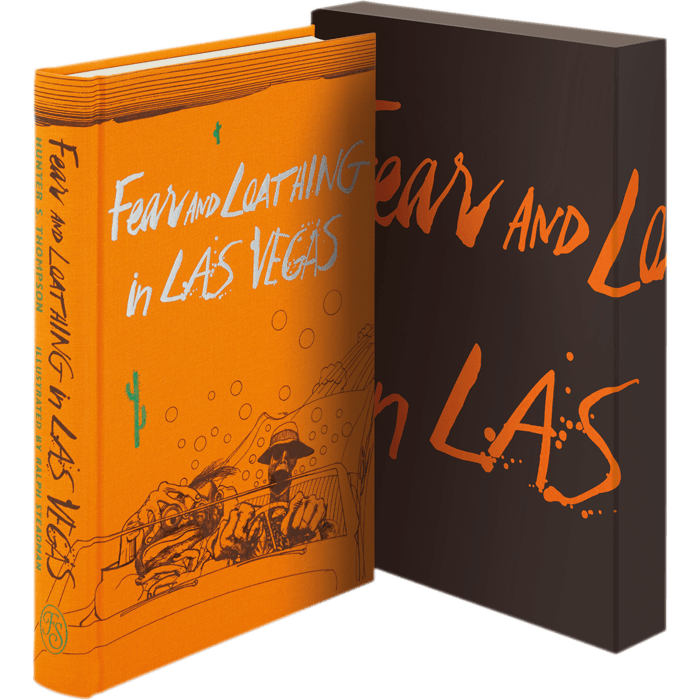

Publié d’abord dans Rolling Stone en 1971, puis aujourd’hui réédité en version collector chez Folio Society, ce roman anarchique reste une référence radicale, hilarante et désespérée qui bénéficie aujourd’hui d’une cure de jouvence dans une du 50e anniversaire avec les illustrations originales de Ralph Steadman et une introduction exclusive de David Mamet. L’occasion de revenir sur ce chef d’oeuvre.

Contexte de publication et genèse du roman

Retour à l’origine d’un trip littéraire devenu mythique.

En 1971, Hunter S. Thompson, journaliste borderline avec une affinité prononcée pour les substances psychotropes, est envoyé par Sports Illustrated pour couvrir une course de motos poussiéreuse et secondaire dans le désert du Nevada : le Mint 400. Le brief ? Une brève légende accompagnant quelques photos. Deux paragraphes, trois adjectifs, un titre catchy.

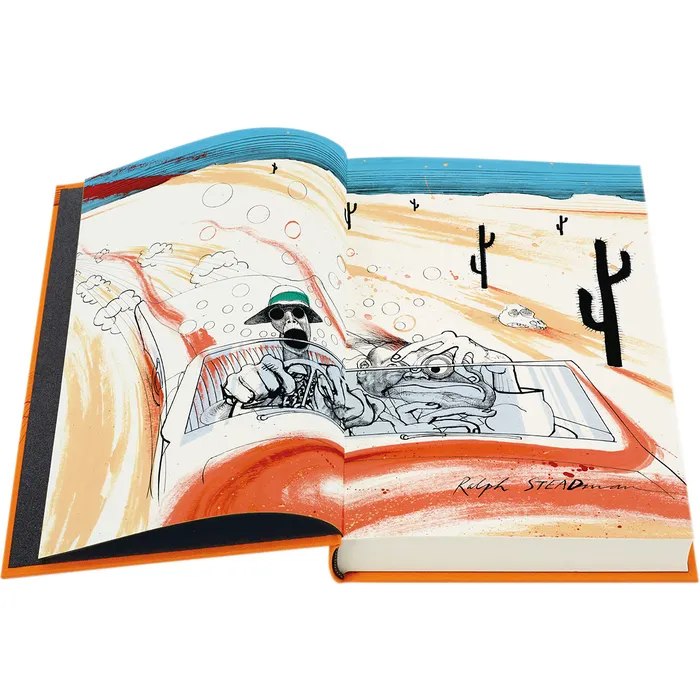

Mais Thompson ne sait pas faire “court”. Et surtout, il s’en fiche. Plutôt que de se pointer avec un carnet et une casquette de journaliste modèle, il débarque à Las Vegas au volant d’une Chevy rouge décapotable, flanqué de son complice et avocat, Oscar Zeta Acosta, alias Dr. Gonzo, et d’un arsenal chimique à faire pâlir la DEA : mescaline, LSD, éther, acide, cocaïne, marijuana, et quelques fioles d’adrénochrome pour les jours de pluie.

Très vite, le “reportage” glisse. Dérive. Se désintègre dans un nuage de fumée psychédélique. La course, le Mint 400, devient un simple prétexte. Le vrai sujet ? Las Vegas. L’Amérique. La chute. La défonce. Le mensonge collectif du rêve américain. Thompson comprend qu’il tient là non pas un article, mais une sorte de manifeste. Un hurlement halluciné contre la société.

Alors il remanie le texte. L’étoffe. L’explose.

Et au lieu de le rendre à Sports Illustrated, il le balance à Rolling Stone, où l’atmosphère est plus propice aux fusées mal contrôlées.

Une naissance en deux temps

C’est ainsi que Fear and Loathing in Las Vegas voit le jour, d’abord publié en deux parties dans les numéros de juillet et novembre 1971 du magazine Rolling Stone, avant de sortir sous forme de roman chez Random House en 1972.

Le texte, initialement vu comme une curiosité ou un délire d’auteur shooté, devient un phénomène. Thompson y invente un nouveau genre : le journalisme gonzo. Un style de reportage dans lequel l’auteur s’implique totalement, devient acteur, sujet, narrateur — parfois même hallucination de lui-même. Ce n’est plus une chronique : c’est une plongée brutale dans la psyché du narrateur, sans filtre, sans garde-fou.

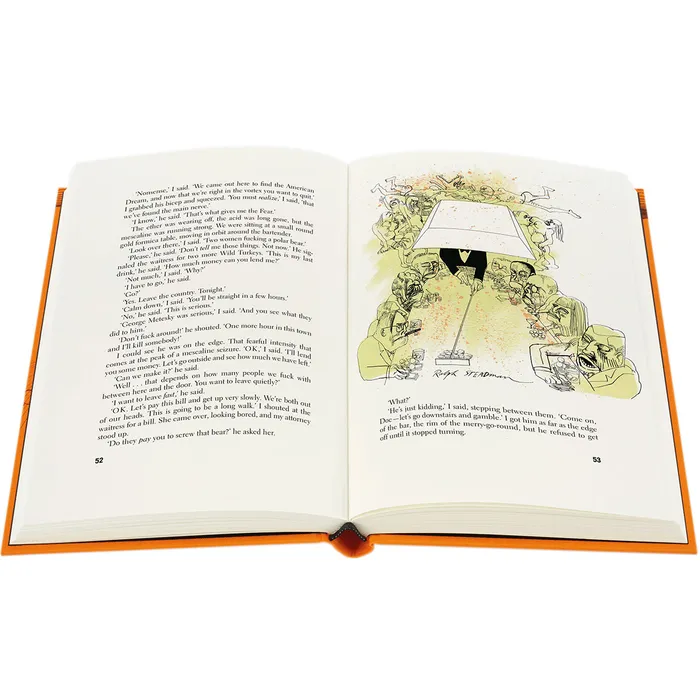

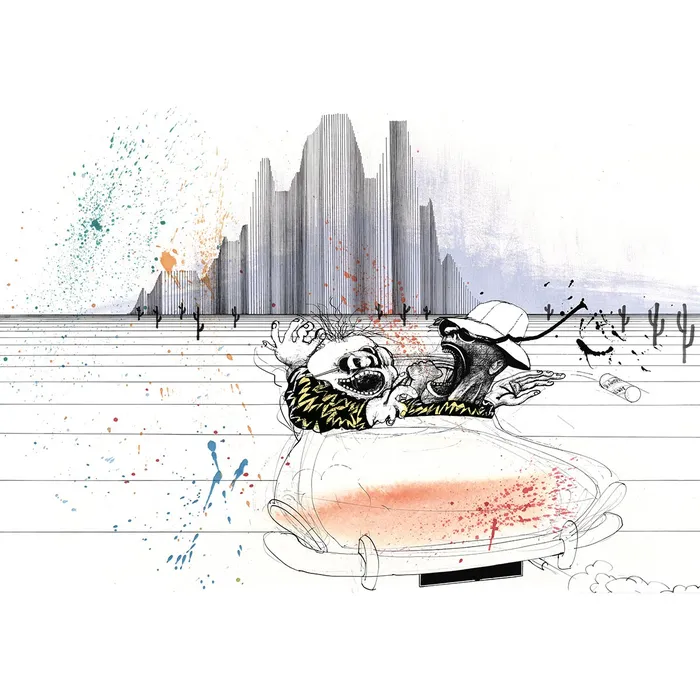

Et dans le rôle du détonateur visuel, Ralph Steadman, illustrateur britannique aussi halluciné que son collègue écrivain. Ses dessins ne décorent pas le récit, ils l’amplifient. Tentaculaires, grotesques, baveux, ils traduisent l’état d’esprit de Thompson mieux que mille métaphores : l’Amérique comme un carnaval déjanté où les monstres portent des costards.

“Il fallait un homme pour illustrer cette merde. Et c’était Steadman. Il dessinait comme je voyais le monde après deux acides et trois bourbons.”

— Hunter S. Thompson

« Fear and Loathing in Las Vegas », Un livre qui explose les codes

La publication en roman est un choc littéraire. Personne n’a jamais rien lu de tel. Pas vraiment un roman, pas un essai, encore moins un reportage. C’est un livre hybride, viscéral, désaxé, qui rejette toute structure classique. Les critiques sont partagées : certains crient au génie, d’autres à la déchéance de la littérature. Mais une chose est certaine : personne ne reste indifférent.

Et dans cette Amérique des années 70, marquée par la gueule de bois post-Woodstock, la guerre du Vietnam, le début du cynisme reaganien et les rêves fracassés des années 60, « Fear and Loathing in Las Vegas » devient un cri générationnel.

C’est la fin des illusions. Et Thompson, en bon prophète junkie, l’annonce au monde, flasque de bourbon à la main et mégot collé à la lèvre.

Oscar Zeta Acosta : le vrai Dr. Gonzo

Impossible de parler de la genèse sans évoquer Oscar Zeta Acosta, le modèle réel du personnage de Dr. Gonzo. Avocat, militant chicano, écrivain à ses heures, Acosta est un personnage haut en couleur — au point qu’on le soupçonne d’être parfois plus barge que Thompson lui-même. Leur duo est un cocktail Molotov ambulant : Thompson, le WASP déglingué, et Acosta, le révolutionnaire latino. Ensemble, ils incarnent une Amérique schizophrène, à la fois en lutte et en fuite.

La disparition mystérieuse d’Acosta en 1974 (il aurait été vu pour la dernière fois sur un bateau au large du Mexique, puis plus rien) ne fera que renforcer la légende autour du roman.

Ce premier chapitre n’est pas seulement une introduction au livre. C’est la naissance d’une bombe littéraire, la fabrication artisanale d’un missile anti-système, lancé depuis un motel dégueulasse de Vegas et destiné à pulvériser les illusions collectives.

Fear and Loathing in Las Vegas n’est pas le fruit du hasard. C’est le produit chimiquement instable d’une époque, d’un homme et d’un besoin urgent : dire la vérité à coups de trique, de trips, et de putains de vérité pure.

Résumé de l’intrigue : Un road trip sous substances

Bienvenue dans le cauchemar flamboyant du rêve américain.

Imagine une route droite, infinie, plantée dans le désert du Nevada. Le soleil cogne comme un flic corrompu. Le moteur rugit. Et dans une décapotable rouge sang — modèle Chevy ’71 — deux types défoncés jusqu’à l’os foncent droit dans le chaos. Pas de GPS, pas de plan, juste un coffre bourré de drogues et un vague prétexte journalistique : couvrir le Mint 400, une course de motos hors-piste.

Tu crois que c’est une fiction ? Faux. C’est un reportage. Enfin… dans l’univers gonzo, la fiction, c’est ce que tu vois quand t’es sobre.

Hunter S. Thompson devient Raoul Duke, journaliste errant, paranoïaque professionnel, qui voyage accompagné de son avocat, un certain Dr. Gonzo — ogre samoan halluciné, tour à tour protecteur, destructeur, philosophe et boucher émotionnel.

La couverture du Mint 400 : un prétexte sous acide

Officiellement, ils sont là pour faire un papier sur le Mint 400. Sauf qu’une fois arrivés à Vegas, la mission se désintègre comme un trip mal dosé. Les deux anti-héros passent à peine quelques heures sur le circuit, suffoquant dans la poussière et les vapeurs d’éther, avant de déclarer forfait. Trop sale. Trop réel. Pas assez halluciné.

Leur vraie destination, c’est l’exploration d’un Vegas alternatif, décomposé sous l’effet combiné de LSD, tequila, cocaïne, adrénochrome et paranoïa. Le journalisme gonzo, c’est ça : tu vas pour un sujet, et tu finis par écrire sur ce que le sujet t’a fait. Et Vegas, dans ce cas, les avale, les digère, puis les recrache plus fous qu’avant.

Plongée dans l’antre du vice

La ville est un personnage à part entière. Elle clignote, hurle, respire. Elle te ment. Elle te vend de l’espoir en jetons de casino. Elle t’offre du rêve conditionné, calibré, climatisé. Pour Duke et Gonzo, c’est un Disneyland pour adultes sous acide. Un purgatoire psychédélique.

Leur chambre d’hôtel ? Un théâtre d’opérations chimiques. Ils y préparent leurs descentes comme des soldats. Dosages précis. Séquences de substances. Enchaînements contrôlés — ou pas. La baignoire devient un refuge. La moquette, un champ de bataille. Chaque mur semble respirer. Chaque lampe cache une caméra. Chaque touriste croisé dans le couloir est potentiellement un flic, un monstre, ou les deux.

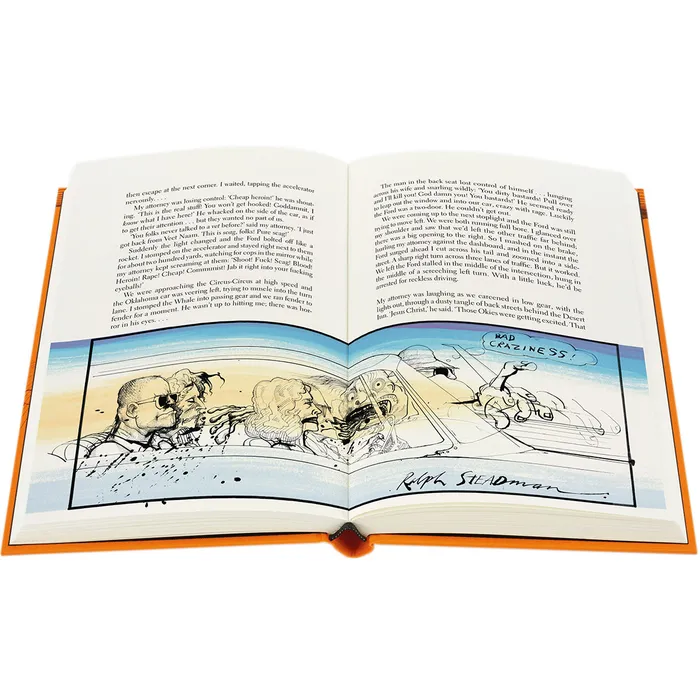

Ils croisent des journalistes sportifs, des familles en vacances, des flics venus pour un congrès anti-drogue (ironie à son paroxysme), des hôtesses flippées, des serveurs nerveux. Et à chaque rencontre, le délire monte d’un cran. Les dialogues deviennent absurdes. Les perceptions s’effondrent. La réalité se plie comme une cuillère dans un rêve de junkie.

Hallucinations et descentes

Parlons-en, des hallucinations. Duke voit des chauves-souris géantes, des lézards humanoïdes en train de copuler sur le sol d’un bar, des serveuses avec des visages en plastique. Il parle à des objets, hurle dans des piscines, fuit des ennemis imaginaires.

Mais tout n’est pas délire visuel. La vraie paranoïa est politique, existentielle. Elle surgit entre deux lignes de coke, quand Thompson/Duke comprend que ce Vegas grotesque est le miroir fidèle d’un pays qui a perdu la boule. Que la folie, c’est peut-être pas lui. C’est les autres.

« Il y avait une terrible peur autour de nous dans cette pièce étrange – un sentiment que nous n’avions pas pris la bonne sortie sur l’autoroute. »

Un voyage initiatique déguisé

Derrière la folie, le chaos, les substances, il y a un récit initiatique. Pas celui du héros lumineux. Plutôt celui d’un homme qui réalise que le rêve américain est un trip qui vire au bad trip collectif. Que les années 60 ont accouché d’un cadavre en costume. Que l’utopie a été absorbée, digérée, reconditionnée en formule 2 pour 1 au Caesar’s Palace.

Raoul Duke est un anti-héros lucide, un témoin embarqué. Il voit tout. Il note tout. Il déconne, mais il note. Et quand il dégueule, c’est la vérité qui sort. Son trip, c’est aussi le nôtre : une quête désespérée de sens dans un monde où tout semble faux.

Un faux roman, un vrai reportage

C’est là que le génie de Thompson opère. Il te vend un roman, avec des personnages et une intrigue. Mais en réalité, tout est vrai, ou presque. Les noms changés. Les scènes modifiées. Les doses exagérées (ou pas). Mais la substance, elle, est pure. C’est un reportage sans filtre, sans morale, sans recul. Juste l’instant vécu en direct, retranscrit dans un langage de feu et de flashs stroboscopiques.

Et pourtant, au milieu de ce tourbillon, l’intrigue suit une logique. Une chute. Une descente, littérale et symbolique. Le duo arrive excité, euphorique, invincible. Il repart cramé, vidé, désabusé. Rien n’a changé. Vegas est toujours debout. L’Amérique continue de tourner. Mais eux, ils ont compris. Et cette compréhension, elle fait mal.

« Fear and Loathing in Las Vegas »

Le style gonzo : Révolution dans le journalisme

Forget objectivity. Embrace the chaos.

Avec Fear and Loathing in Las Vegas, Hunter S. Thompson dynamite la frontière entre reportage et fiction. Fini la posture distante du journaliste planqué derrière son carnet Moleskine : ici, le narrateur est dans la mêlée, en sueur, sous acide, impliqué jusqu’aux rotules.

Le journalisme gonzo, c’est ça : une plongée subjective, viscérale, déformée par la perception de l’auteur. Pas d’objectivité, pas de neutralité. Juste la vérité brute, sale, déglinguée. Une vérité ressentie, parfois rêvée, mais toujours plus sincère qu’un article calibré pour le 20h.

Raoul Duke, avatar littéraire de Thompson, est à la fois le témoin, le messager et l’incendiaire. Il observe, mais surtout, il agit. Il provoque, dérive, se perd – et ce faisant, il capte l’essence même d’une époque qui pète un câble. Ce style — mélange de récit personnel, d’ironie cinglante, de satire acide et de trips hallucinés — inspire toute une génération de journalistes, écrivains, chroniqueurs. C’est Bukowski qui écrit pour CNN, Burroughs qui couvre une présidentielle. Et ça fait du bien.

Le gonzo, c’est le refus de faire semblant. C’est l’écriture en roue libre, mais le regard acéré. C’est le bordel maîtrisé. Le chaos comme méthode.

Et dans ce foutoir organisé ? Une lucidité rare. Et une voix qu’on n’oublie jamais.

Thématiques majeures : Critique du Rêve Américain

Las Vegas : le grand mirage du capitalisme.

Sous ses couches de trip hallucinogène, Fear and Loathing in Las Vegas est surtout une autopsie du rêve américain. Thompson n’écrit pas une satire : il livre une chronique de guerre. Guerre contre le mensonge collectif, la consommation comme idéologie, la fin des illusions post-Woodstock.

Les années 60 ont promis la paix, l’amour et la révolution. Les années 70 ont livré des machines à sous et du Prozac. Vegas incarne cette trahison. Une ville bâtie sur la promesse que tout peut s’acheter, même l’extase. Les personnages de Duke et Gonzo y errent comme des fantômes trop lucides, shootés non pour fuir, mais pour voir plus clair. Et ce qu’ils voient, c’est un pays dévoré par le plastique, les paillettes, et le vide.

La drogue ? Elle n’est pas ici pour faire joli. Elle est métaphore et outil, miroir grossissant d’une société déjà hallucinée sans l’aide du LSD. Ce n’est pas la défonce qui rend Vegas absurde. C’est Vegas qui rend la défonce logique.

Ce roman hurle une vérité qu’on ne voulait pas entendre :

Le rêve est mort.

Et le cauchemar porte un smoking à paillettes.

Réception critique et héritage culturel

À sa sortie, le roman déchaîne les passions.

Certains critiques y voient un déraillement total de l’éthique journalistique, une insulte à la littérature, une apologie de la défonce gratuite. D’autres y détectent un chef-d’œuvre gonzo, une descente sans filet dans le cerveau cramé de l’Amérique post-hippie.

Rolling Stone — évidemment — en fait son étendard, son manifeste déglingué. Le New York Times le baptise « le meilleur livre sur la décennie de la drogue ». Et le reste du monde ? Il suit, confus, halluciné, fasciné.

Puis vient l’adaptation ciné de 1998, dirigée par Terry Gilliam. Une claque visuelle. Un trip filmé. Johnny Depp, métamorphosé, devient Raoul Duke : crâne rasé, lunettes jaunes, clope au bec, voix traînante. Il ne joue pas : il canalise Hunter S. Thompson.

Benicio Del Toro est un tsunami samoan sous acide. Et Vegas, comme d’habitude, est le troisième personnage : cette ville-illusion, grotesque, ultra-lumineuse, où l’absurde se porte en smoking et où l’on mise sa vie au black-jack.

L’héritage ? Une flopée de disciples du Gonzo. Des journalistes plus fous, plus libres, plus impliqués. Des écrivains qui hurlent à la première personne. Des réalisateurs qui osent filmer le chaos. Et une génération qui découvre que la vérité, parfois, a besoin de substances pour se faire entendre.

Pourquoi lire Fear and Loathing in Las Vegas aujourd’hui ?

Parce que tu veux comprendre pourquoi le monde est devenu aussi tordu.

Une immersion dans une époque en crise

« Fear and Loathing in Las Vegas », c’est une capsule temporelle chargée en acide. Il t’embarque dans une époque où les idéaux peace & love ont été piétinés par les bottes cirées du capitalisme et de la paranoïa.

On n’est plus dans l’utopie de Woodstock, mon pote. On est à Vegas, au milieu des machines à sous et des paquets de cocaïne. Thompson te montre une Amérique qui a vendu son âme contre une Cadillac et un peu de speed. Une Amérique shootée à son propre rêve.

Un style narratif unique et audacieux

Hunter S. Thompson n’écrit pas. Il dégoupille la langue et balance des grenades syntaxiques. Il casse les codes. Il mélange le reportage, la fiction, l’hallucination. Son style est une tempête. Tu ne lis pas son livre, tu le subis. Tu t’y noies. Et quand tu ressors, t’es pas le même. Son écriture, c’est Bukowski qui aurait trouvé un job au New Yorker. Et derrière cette folie formelle ? Une précision chirurgicale. Chaque phrase cogne. Chaque scène est taillée pour frapper.

Une réflexion intemporelle sur la société

Sous les couches de LSD, il y a une question qui brûle : où est passé le rêve américain ? Et spoiler : il s’est fait enterrer sous le sable du désert du Nevada, entre deux tripes de chauve-souris imaginaires. « Fear and Loathing in Las Vegas », c’est la dissection d’un pays sous respirateur. Et vingt, trente, cinquante ans plus tard ? Il reste pertinent. Plus que jamais. C’est un manuel de survie dans une société où la réalité est devenue plus absurde que la fiction. Un guide pour naviguer dans le chaos.

Fear and Loathing in Las Vegas

Conclusion

Fear and Loathing in Las Vegas, c’est plus qu’un bouquin : c’est un électrochoc, un coup de pied dans les côtes molles du rêve américain. C’est un cri rauque, halluciné, lancé depuis le désert de Vegas, là où les illusions viennent mourir sous les néons. Hunter S. Thompson ne raconte pas une histoire, il t’arrache de ton confort pour te faire goûter la paranoïa, l’excès, la vérité crue. C’est sale, c’est brillant, c’est nécessaire. Et surtout, c’est intemporel. Dans un monde où le bullshit est roi, « Fear and Loathing in Las Vegas » reste un antidote. Brutal. Lucide. Inoubliable.

Alors lis-le. Pas pour t’évader. Mais pour voir ce qu’il reste quand on gratte le vernis du rêve.

« Fear and Loathing in Las Vegas »

FAQ

1. Pourquoi Fear and Loathing in Las Vegas est-il considéré comme un classique de la contre-culture ?

Parce qu’il capture le désespoir psychédélique post-Woodstock comme aucun autre texte. Il transforme la défonce en acte politique et la folie en lucidité radicale.

2. Quelle est la signification du terme “journalisme gonzo” ?

C’est une forme de journalisme subjectif, narré à la première personne, où le journaliste devient le protagoniste. Le style, brut et immersif, remet en cause l’objectivité traditionnelle.

3. Quelle drogue est la plus présente dans le roman ?

Difficile de choisir : mescaline, LSD, éther, alcool, cannabis, coke, adrénochrome… C’est plus un catalogue qu’un roman parfois. Et c’est aussi le point.

4. Quelle est la portée politique du roman ?

Thompson critique un système qui a trahi sa jeunesse. Il met à nu une Amérique hypocrite, défoncée au fric et amnésique de ses idéaux.

5. Qui était le vrai Dr. Gonzo ?

Oscar Zeta Acosta, avocat et activiste chicano. Un personnage réel, larger than life, avec qui Thompson partageait une amitié explosive.

6. Pourquoi ce roman a-t-il toujours autant de succès ?

Parce qu’il parle d’une époque révolue avec une acuité prophétique. Et parce qu’il fait marrer, flipper et réfléchir, le tout dans la même page.

7. Que représente Las Vegas dans le roman ?

Vegas, c’est l’Amérique poussée à l’extrême : décadente, artificielle, clinquante, insensée. C’est le décor parfait pour une descente aux enfers.

8. L’adaptation cinématographique est-elle fidèle ?

Oui et non. Visuellement, elle colle au délire. Narrativement, elle respecte la folie du texte. Mais elle est, comme le roman, un trip en soi.

9. Le style gonzo a-t-il influencé d’autres auteurs ?

Oui, des tonnes. Des journalistes comme Matt Taibbi, des écrivains comme Irvine Welsh ou même des podcasteurs aujourd’hui s’en réclament.

10. Faut-il être “foncedé” pour apprécier ce livre ?

Non. Mais faut avoir les neurones souples. Et le cœur accroché.

Tags : journalisme gonzo, Hunter S. Thompson, Ralph Steadman, drogue, hallucinations, road trip, Mint 400, Vegas, satire, rêve américain, contre-culture, années 70, reportage, LSD, éther, acide, hallucination, Raoul Duke, Dr. Gonzo, Rolling Stone, édition collector, critique sociale, culture psychédélique, addiction, paranoïa, Johnny Depp, Benicio Del Toro, adaptation cinématographique, littérature alternative, trip narratif, style gonzo, rock’n’roll, chaos, dérive, chute, néon, capitalisme, société américaine, illusion, pulsion, désert.