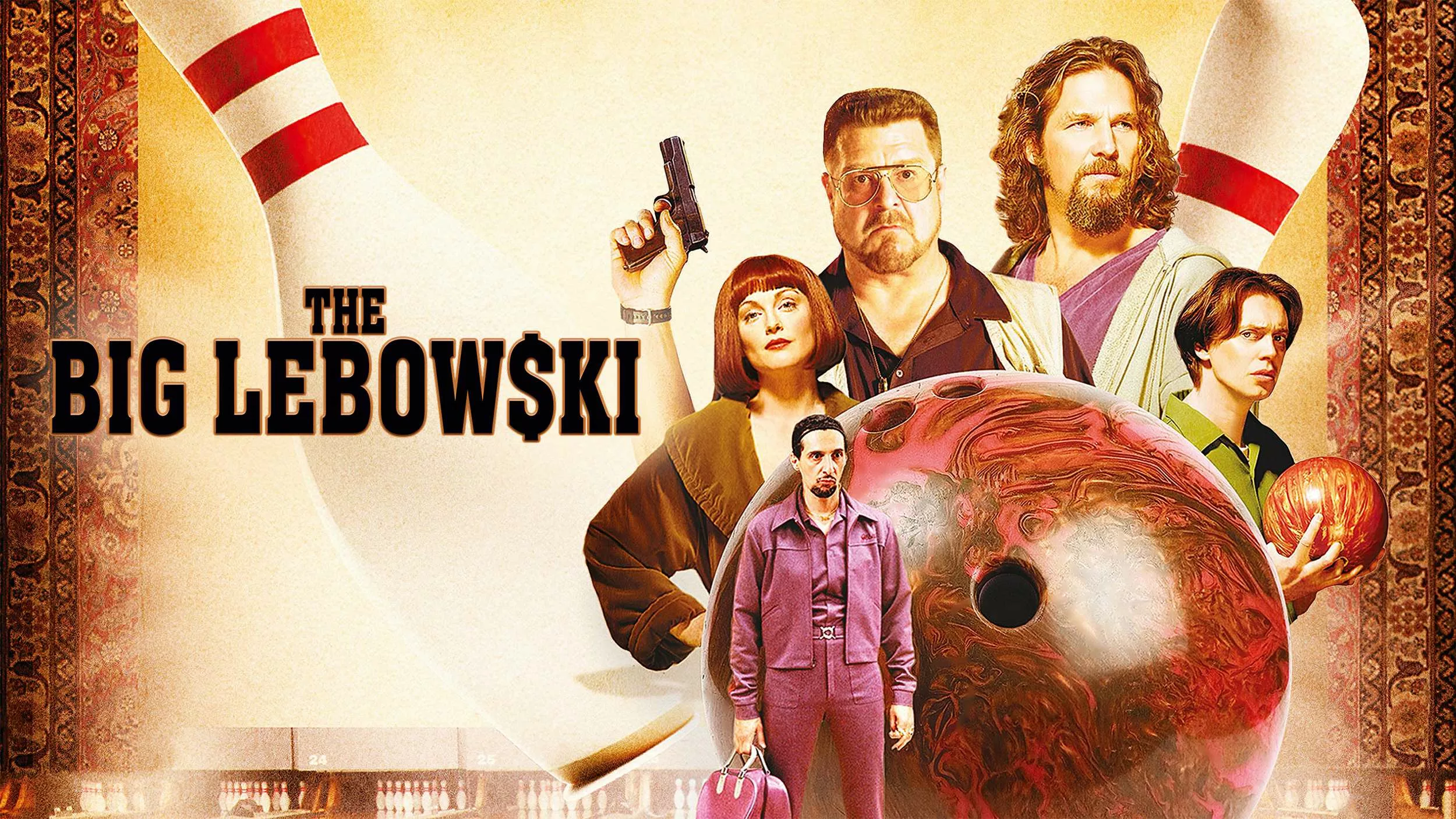

« The Big Lebowski » est devenu culte, non pas malgré son chaos absurde, mais précisément grâce à lui. Ce film des frères Coen, sorti en 1998, mêle enquête délirante, satire sociale et philosophie de comptoir autour d’un antihéros devenu icône : le Dude. Entre dialogues cultes, esthétique rétro et bowling existentiel, il a conquis des générations entières, inspiré une religion et redéfini l’anti-héroïsme au cinéma.

Pourquoi ce film, incompris à sa sortie, fascine-t-il encore autant 25 ans plus tard ?

Welcome dans l’univers décalé de The Big Lebowski, où l’absurde devient art et le flegme, une vertu.

Genèse et contexte de production de » The Big Lebowski «

Les frères Coen : architectes de l’absurde

Joel et Ethan Coen, maîtres du cinéma décalé, ont conçu The Big Lebowski comme une réponse ludique aux films noirs classiques. Inspirés par les romans de Raymond Chandler, ils ont voulu créer une intrigue complexe, peuplée de personnages excentriques, dans un Los Angeles contemporain. Le film est né de leur désir de subvertir les codes du genre, en remplaçant le détective privé par un glandeur invétéré : le Dude.

Un hommage aux romans noirs

L’intrigue de The Big Lebowski s’inspire des récits de Chandler, avec une structure narrative labyrinthique et des personnages ambigus. Cependant, les Coen y injectent une dose d’absurde et d’humour noir, transformant le film en une parodie affectueuse du genre. Le résultat est un mélange unique de pastiche et d’originalité, où chaque scène défie les attentes du spectateur.

Casting et performances mémorables

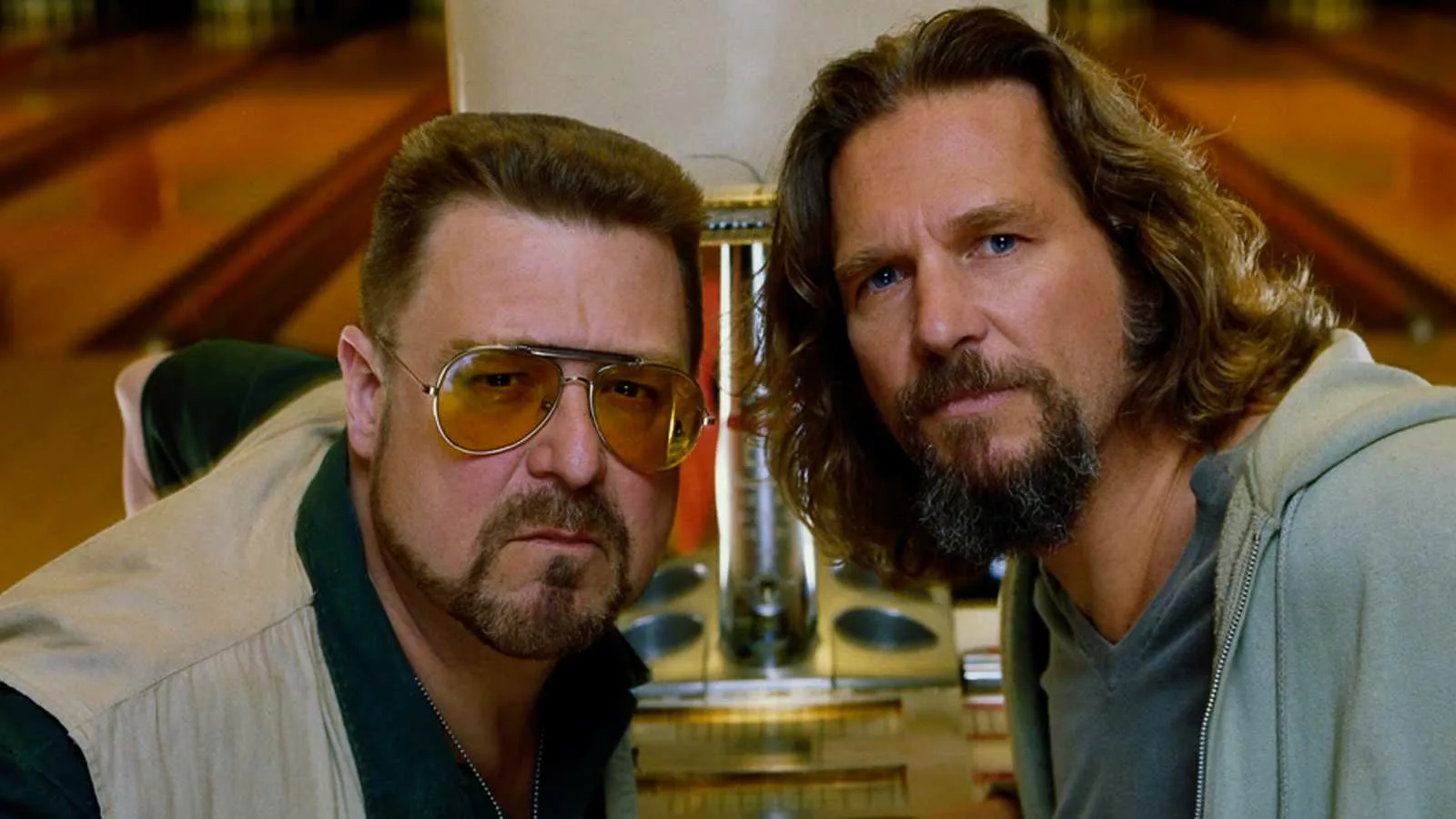

Le choix des acteurs est crucial dans la réussite du film. Jeff Bridges incarne le Dude avec une nonchalance désarmante, tandis que John Goodman, en Walter Sobchak, offre une performance explosive. Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro et Philip Seymour Hoffman complètent ce casting de rêve, apportant chacun leur touche à cet univers singulier.

The Big Lebowski L’Odyssée Absurde du Dude

Analyse des personnages emblématiques de » The Big Lebowski «

Le Dude : icône de la nonchalance

Jeffrey Lebowski, alias le Dude, est l’antihéros par excellence. Vétéran des années 60, il incarne une philosophie de vie basée sur le lâcher-prise et la simplicité. Son mantra, « The Dude abides », est devenu un symbole de résistance passive face aux absurdités du monde moderne. Le personnage a même inspiré une religion, le Dudeisme, prônant la détente et la tolérance.

Walter Sobchak : vétéran en quête de justice

Walter, ami du Dude, est un vétéran du Vietnam obsédé par les règles et l’ordre. Son tempérament explosif contraste avec la placidité du Dude, créant une dynamique comique et tendue. Walter représente l’Amérique post-Vietnam, tiraillée entre nostalgie et désillusion.

Personnages secondaires marquants

Le film regorge de personnages secondaires mémorables : Donny, le compagnon silencieux ; Maude, artiste féministe excentrique ; le Big Lebowski, magnat prétentieux ; et les nihilistes allemands, caricatures de l’absurde. Chacun apporte sa pierre à l’édifice, enrichissant l’univers du film.

The Big Lebowski L’Odyssée Absurde du Dude

Thèmes et motifs récurrents : quand l’absurde fait strike

L’absurde et le non-sens : bienvenue dans le chaos cosmique

The Big Lebowski, c’est avant tout un grand doigt d’honneur à la linéarité narrative. Un scénario qui commence comme un polar, puis s’évapore comme une volute de fumée dans une salle de bowling. Le kidnapping de Bunny ? Un prétexte. La valise pleine d’argent ? Une farce. Le Dude ? Un héros malgré lui, qui ne cherche rien, ne comprend rien, mais traverse tout avec une placidité christique et un verre à la main.

La construction du film repose sur une logique de l’absurde, façon Ionesco sur un trip sous White Russian.

Les événements s’enchaînent sans réelle cohérence, les motivations des personnages sont brumeuses, et les résolutions… inexistantes. Le spectateur est piégé dans une boucle sans cause ni effet, où les enjeux s’effilochent comme un tapis rongé par les mites de la logique.

“Sometimes there’s a man… I won’t say a hero, ’cause what’s a hero?”

Voilà. Tout est dit. Le film ne cherche pas à répondre. Il expose, il déconstruit, il désoriente.

Ce non-sens n’est pas gratuit : il interroge la quête de sens elle-même, dans une époque où les repères traditionnels (famille, patrie, religion, carrière) s’effondrent sous le poids de la modernité liquide. Et dans ce bordel généralisé, que fait le Dude ? Il “abides”. Il reste. Il ne lutte pas. Il observe. Il laisse couler. Un choix philosophique radical dans une Amérique qui court sans savoir pourquoi.

La critique sociale et politique : satire sous la moquette

Derrière ses éclats d’humour et ses répliques absurdes, The Big Lebowski est un miroir tordu de l’Amérique des années 90. Une époque post-Guerre froide, post-Vietnam, pré-11 septembre. Une période d’entre-deux, de fausse prospérité, où les valeurs se diluent et les certitudes partent en vrille.

Walter Sobchak, avec sa paranoïa, son obsession du règlement, son PTSD en bandoulière, incarne une Amérique militarisée, nostalgique de sa grandeur passée. Il sort les références au Vietnam comme d’autres citeraient leurs ex : compulsivement, douloureusement, violemment. Il est le fantôme d’un patriotisme perdu, un flic sans badge dans un monde qui ne veut plus de shérif.

Le Dude, lui, c’est l’anti-système absolu. Sans job, sans ambition, sans Rolex à 50 ans, il vit dans une désinvolture quasi-spirituelle. Il ne consomme pas, il n’aspire à rien, il refuse l’effort, la confrontation, le conflit. Il est l’anarchiste doux, le nihiliste zen, celui qui regarde l’Amérique s’écrouler depuis son canapé IKEA taché de lait.

Le film évoque aussi la guerre du Golfe, par le biais de la télé allumée en fond, de phrases balancées à la volée, comme si les conflits mondiaux n’étaient que bruit de fond dans un monde déconnecté. Les médias sont là, mais le message n’est jamais clair. Le consumérisme ? Caricaturé à travers le « Big » Lebowski, faux philanthrope mais vrai escroc. La richesse est factice. Le pouvoir est vide. Et au milieu de tout ça ? Un mec, un peignoir, un cocktail.

Symbolisme et motifs visuels : métaphysique du bowling et tapis du destin

À première vue, le bowling dans The Big Lebowski n’est qu’un décor, une lubie de glandeurs. Mais en y regardant de plus près, c’est le cœur battant du film, le centre gravitationnel de l’univers du Dude. Dans un monde où tout part en couille, le bowling a des règles simples : Tu lances une boule. Tu vises. Tu frappes. Tu marques. Un monde avec des conséquences, enfin. Un monde que Walter peut comprendre. Le bowling, c’est l’ordre. C’est la loi. C’est l’antidote au chaos ambiant.

Les séquences de rêve, quant à elles, sont dignes d’un hommage à Busby Berkeley sous LSD. On y trouve le Dude en cowboy cosmique, en plombier de l’espace, en danseur étoile sur tapis volant. Ces visions sont autant de plongées dans l’inconscient d’un homme qui se laisse porter par les événements. Elles révèlent ses peurs (la castration, le contrôle), ses désirs (la paix, la beauté, le sexe), et sa solitude métaphysique.

Et puis il y a le tapis. Ce foutu tapis. “That rug really tied the room together.” Phrase répétée comme un mantra. Volé, il déclenche toute l’intrigue. Mais que représente-t-il vraiment ? Une métaphore de l’équilibre personnel ?Une allégorie de l’identité ? Ou simplement le seul truc auquel le Dude tenait vraiment ?

Peu importe. Le tapis est le déclencheur, le MacGuffin, le totem. Quand on vous retire ce qui vous lie à votre monde, même si c’est une moquette dégueulasse, tout peut partir en vrille.

Réception et héritage culturel de » The Big Lebowski «

Accueil critique et public : d’ovni cinématographique à pierre angulaire de la pop culture

Quand The Big Lebowski débarque dans les salles en 1998, c’est un peu comme balancer un lapin en smoking dans une convention de gangsters : tout le monde le regarde de travers. La critique, à l’époque, oscille entre incompréhension polie et sévices verbaux. Certains y voient un exercice de style fainéant, d’autres un délire inutile, voire une « farce fumeuse de stoners cinéphiles ». Le New York Times parle de “comédie faussement cool” et Entertainment Weekly le classe direct dans les fourre-tout des films “inaboutis”. Bref, un accueil tiédasse. Le public, lui, suit le mouvement : 17 millions de dollars au box-office U.S. – un score passable, surtout après le succès précédent des Coen avec Fargo. Pas de quoi sabrer le champagne ou faire valser les White Russians.

Mais… et c’est là que le film entre dans la légende… le bouche-à-oreille commence à travailler comme un vieux vinyle grésillant : lentement, mais sûrement. Grâce à la VHS, au DVD, puis à la télé câblée et aux débuts des forums Internet, The Big Lebowski sort du frigo culturel et devient culte, au sens premier du terme : un truc de niche, adoré, vénéré, presque sacralisé.

Et soudain, le monde s’éveille au Dude.

Aujourd’hui, le film trône régulièrement dans les classements des « meilleures comédies de tous les temps », « films cultes indispensables », « films qui n’ont aucun sens mais qu’on revoit 20 fois », et autres panthéons du cool.

Il est reconnu pour :

-

Sa narration éclatée, digne d’un roman noir shooté au peyotl.

-

Ses dialogues devenus cultes (« Shut the fuck up, Donny », « The rug really tied the room together »).

-

Sa capacité à parler d’un monde en vrille avec une tendresse sardonique rare.

En clair, The Big Lebowski, c’est le vinyle que tu trouves naze à 20 ans et que tu chéris à 40.

The Big Lebowski

Impact sur la culture populaire : le Dude règne encore (en robe de chambre)

Ce film, qui n’a rien demandé à personne, est devenu une balise culturelle, un lexique, une gestuelle, une philosophie de vie. Le Dude, littéralement, a échappé à ses créateurs pour devenir un archétype. Une figure. Une icône pop.

Ce que le film a engendré ? Asseyez-vous, ça va durer :

-

Des festivals dans tout le pays (et au-delà), les Lebowski Fests, où l’on vient déguisé en Walter, en Donny, en Maude en Valkyrie. Où on cite les dialogues par cœur, boit du Kahlua et enchaîne les strikes entre deux blagues de vétérans traumatisés.

-

Une religion : le Dudeisme, avec prêtres, textes sacrés et mariages célébrés en peignoir. Pas une blague. Plus de 600 000 adeptes dans le monde. Leur crédo ? « Take it easy, man. » (Et franchement, c’est peut-être la religion la plus saine du XXIe siècle.)

-

Des memes à l’infini : le visage du Dude est partout. Il hante Reddit, Instagram, les GIFs de débat politique, et jusqu’aux mugs en porcelaine des startups en surchauffe.

-

Des livres d’analyse, des podcasts, des collections capsules de fringues, du merchandising à foison. Un jour, si ça se trouve, ton psy te prescrira une séance de Lebowski au lieu d’un Xanax.

Le Dude est devenu un symbole de contre-culture douce, une anti-réaction à la société de performance.

Il trône à côté d’icônes comme Bukowski, Cheech & Chong, et Tyler Durden. Sauf que lui, il ne se bat pas. Il glande. Et c’est ça, la révolte.

Interprétations et analyses académiques : le Dude comme terrain de thèse

Pendant que les fans picolent et rejouent les scènes de bowling, les universitaires s’arrachent les cheveux pour comprendre comment un film aussi chaotique peut être aussi brillant. En fac de cinéma, de philo, de socio, d’études culturelles, The Big Lebowski est devenu un classique du corpus postmoderne. Il est cité dans les conférences, analysé dans des séminaires, disséqué dans des articles aux titres abscons du style :

“The Rug of Meaning : Existentialism and Semiotics in The Big Lebowski”.

On y trouve quoi ?

-

Une critique perverse du capitalisme : le « Big » Lebowski n’est qu’un escroc en fauteuil roulant, une façade de réussite. Le vrai héros ? Un chômeur sans ambitions.

-

Une exploration de l’identité masculine : Walter est un archétype guerrier, le Dude, un homme post-viril.

-

Une allégorie du vide postmoderne : tout est dérisoire, tout est ironique, rien n’a de sens… sauf le tapis.

Et puis bien sûr, le postmodernisme. Parce que The Big Lebowski, c’est une orgie d’intertextualité, de références détournées, de narration éclatée. Un film qui sait qu’il est un film, qui joue avec le spectateur comme un chat avec une souris à moitié crevée.

En résumé ? Ce film, qui semble tout droit sorti d’un délire de scénaristes bloqués à 3h du matin avec une bouteille vide, est en fait une machine de guerre intellectuelle. Un truc qui fait marrer les fans, réfléchir les sociologues, et pleurer de jalousie tous les scénaristes ratés de L.A.

The Big Lebowski L’Odyssée Absurde du Dude

En guise de synthèse ?

The Big Lebowski, c’est l’étrange paradoxe du génie invisible à sa naissance. Comme une bouteille de scotch de 18 ans qu’on a planquée derrière du soda bas de gamme. On le trouve chelou au début, trop fort, trop bizarre. Et puis un jour, on comprend. Et on ne boit plus que ça.

Le Dude a peut-être les pieds nus et les cheveux gras, mais il a su foutre sa clope dans la soupe culturelle et souffler, l’air de rien, un truc qu’on n’entendait plus :

“Take it easy, man.”

Et si c’était ça, la seule révolution qui vaille encore la peine d’être menée ?

Les mystères non résolus et les questions persistantes de The Big Lebowski

Intrigues laissées en suspens

Un des charmes tordus de The Big Lebowski, c’est ce foutu scénario en forme de spaghetti trop cuit : ça part dans tous les sens, ça colle à la rétine et à la cervelle. Mais au fond… qui a vraiment kidnappé Bunny ? Le rançonnage était-il réel ou juste une mascarade montée de toutes pièces par des trentenaires nihilistes sous coke et musique techno ?

Les Coen ne donnent aucune réponse claire, et c’est bien là le kif. On reste dans une ambiguïté volontaire, un joyeux bordel narratif qui transforme l’enquête en fresque existentielle. Comme si Chinatown avait baisé South Park sur fond de Eagles en boucle.

Le Top 10 des théories les plus absurdes sur The Big Lebowski

Dans l’univers parallèle d’Internet, le Dude n’est pas juste un glandeur fan de bowling : pour certains, c’est un prophète new-age. Pour d’autres, c’est un vétéran du Vietnam traumatisé ayant tout refoulé dans le cannabis et la robe de chambre. Et puis il y a les illuminés qui voient dans le tapis une allégorie du tissu social moderne, tissé de mensonges, d’idéaux bancals et de pisses de millionnaires.

-

Le Dude est en réalité Dieu.

Pas un dieu grec ni nordique… non. Le Dieu. Barbe, robe, omniprésence. Il « abide » (subsiste), observe sans intervenir, laisse les humains se noyer dans leurs conneries. C’est Dieu, version glaçon et cocktail. -

Tout le film est un rêve de Donny.

Ouais, le type le plus silencieux de la bande serait le cerveau de l’histoire. Chaque scène ne serait qu’un fantasme d’un homme qui n’a jamais eu la parole dans la vraie vie. Shut the fuck up, Freud. -

Les Nihilistes sont de vrais dieux scandinaves.

Des entités cosmiques déchues, errant sur Terre, déguisés en clowns allemands drogués. Le monde moderne les a oubliés. Le bowling est leur rituel de fin des temps. Mythologie + techno = apocalypse. -

Walter est une projection mentale du Dude.

Tout droit sorti de sa conscience refoulée. Le vétéran hargneux serait son « côté obscur », comme Tyler Durden, mais en version parano, armée et obsédée par les règles de bowling. (Et la guerre du Vietnam, toujours.) -

Le tapis est un artefact mystique.

Pas juste un bout de moquette. Un portail interdimensionnel. Il relie les réalités, les timelines, peut-être même les âmes perdues de l’Amérique post-Reagan. Bref : ce tapis lie l’univers ensemble. -

Maude est la véritable méchante du film.

Elle manipule tout le monde pour tomber enceinte du Dude (spoiler : ça marche). Elle tire les ficelles, déteste les hommes, et dirige secrètement un culte féministe-bowling-castrateur. Le plan parfait. -

Le Stranger (narrateur cow-boy) est un ange.

Il vient surveiller le Dude. Il commente, conseille, observe. Il est là au début, à la fin, mais personne ne le voit vraiment. Il boit au bar céleste pendant que le monde crame. -

Le film se passe en enfer.

Tout est absurde, les gens hurlent, les dialogues tournent en rond, rien n’a de sens. Le Dude est coincé dans une boucle kafkaïenne pour expier ses pêchés (peut-être avoir pissé sur le mauvais tapis dans une autre vie). -

Le bowling est une allégorie du karma.

Chaque strike, chaque split est le reflet d’une action passée. Le Dude ne vise jamais, Walter hurle, Donny fait des strikes… et meurt. Les boules sont des âmes, les quilles, les conséquences. Bouddhiste, baby. -

Tout est un mauvais trip de White Russian mal dosé.

Le film entier n’a jamais eu lieu. Le Dude a simplement mal mélangé son cocktail avec du lait périmé et s’est mis à halluciner une épopée où des Allemands en cuir menaçaient son scrotum avec une belette.

L’absence de suite : un choix délibéré

Hollywood aime les suites. Des suites de suites. Et des reboots de suites de spin-offs. Mais The Big Lebowski, non. Pas touche. Les frères Coen ont toujours refusé de mordre à l’hameçon du fric facile. Jeff Bridges a repris son rôle une fois… dans une pub pour une marque de bière. Un caméo. Un clin d’œil. Rien de plus. Et franchement, c’est parfait comme ça. Imagine un Lebowski 2 : Return of the Nihilists. T’as envie ? Non. Ce film est un ovni. Intouchable. Un one-shot mystique.

Conclusion

The Big Lebowski, c’est pas juste un film. C’est un état d’esprit. Une philosophie de comptoir servie dans un verre givré avec deux glaçons et un nuage de crème. C’est le rejet du tumulte contemporain au profit d’un monde où l’on vit doucement, où l’on s’attache à son tapis et où l’on laisse les emmerdes glisser comme des boules sur la piste. Ce film te prend par surprise, t’hypnotise avec sa bande-son, te laisse halluciné devant la chorégraphie délirante d’un trip au LSD, et te relâche dans le réel avec une étrange sensation de plénitude. Un peu comme si Camus avait décidé de réaliser une comédie potache sous acide.

Alors ouais, The Big Lebowski, c’est peut-être un film sur rien. Mais ce « rien », mec, il est devenu tout pour une génération de paumés joyeux, de glandeurs lucides et de philosophes de comptoir.

Tableau : Tout savoir sur le The Big Lebowski

| Catégorie | Détails |

|---|---|

| Titre original | The Big Lebowski |

| Titre français | The Big Lebowski |

| Réalisateurs | Joel et Ethan Coen |

| Scénario | Joel et Ethan Coen |

| Genre | Comédie, polar, film culte |

| Date de sortie | 6 mars 1998 (États-Unis) |

| Durée | 117 minutes |

| Musique | Carter Burwell |

| Photographie | Roger Deakins |

| Montage | Roderick Jaynes (pseudonyme des Coen) |

| Distribution | PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films |

| Budget | 15 millions de dollars |

| Box-office mondial | 46,7 millions de dollars |

| Acteurs principaux | Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro, David Huddleston |

| Langue originale | Anglais |

| Nationalité | Américain |

| Format | Couleur – 1.85:1 – 35mm |

FAQ : 10 questions profondes comme un White Russian servi au bord du gouffre

1. Pourquoi The Big Lebowski est-il devenu culte malgré son flop initial ?

Le film n’a pas trouvé son public à sa sortie, mais il a eu une seconde vie grâce aux cassettes VHS, puis aux DVD. L’humour absurde, les personnages atypiques et les dialogues percutants ont su créer une fanbase fidèle. En plus, qui n’a jamais rêvé de vivre en robe de chambre, peinard, avec un White Russian à la main ?

2. Le Dude est-il un anti-héros ou un prophète ?

C’est un peu des deux, mec. Il ne cherche rien, ne veut rien, mais il se retrouve embarqué dans un chaos qu’il traverse sans jamais perdre son calme. Un peu comme Bouddha, mais avec moins de spiritualité et plus de tapis.

3. Pourquoi le bowling est-il si central dans le film ?

Parce que c’est le seul endroit où le monde a encore un semblant de logique. Tu lances une boule, tu fais tomber des quilles. Dans un monde absurde, le bowling, c’est la dernière île de stabilité du Dude.

4. The Big Lebowski a-t-il un message politique ?

Ouais, mais en douce. La guerre du Golfe, la vacuité des discours politiques, l’hypocrisie des élites… tout est là. Emballé dans de l’humour absurde et des scènes surréalistes, mais bien présent.

5. Que symbolise le tapis ?

C’est le seul objet que le Dude possède vraiment. C’est son ancre, son centre. Quand on le lui vole, tout fout le camp. Le tapis, c’est l’identité. L’équilibre. Et ouais, il lie la pièce ensemble, putain.

6. Pourquoi les dialogues de The Big Lebowski sont-ils si marquants ?

Parce qu’ils sonnent vrai. Entre vulgarité savoureuse, aphorismes du quotidien et absurdités totales, ils restent en tête. Qui d’autre peut dire « That’s just, like, your opinion, man » avec autant de profondeur ?

7. Existe-t-il vraiment un festival dédié à « The Big Lebowski » ?

Yes. Le Lebowski Fest réunit chaque année des milliers de fans qui se déguisent, boivent des White Russians et rejouent les scènes cultes du film. Tu peux même y affronter d’autres Dudes au bowling.

8. Les frères Coen ont-ils expliqué le sens du film The Big Lebowski ?

Pas vraiment. Ils laissent les interprétations ouvertes. Ils se marrent sûrement de voir les gens s’étriper pour savoir si le Dude est un Messie ou juste un flemmard cosmique.

9. Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de suite ?

Parce que The Big Lebowskiest un film complet. Il n’a pas besoin de suite. Tout est dit. Toute tentative de prolongation tuerait la magie. Et franchement, tu veux voir le Dude en 2025 avec une IA dans la robe de chambre ?

10. Le Dude peut-il vraiment nous apprendre quelque chose ?

Hell yes. Il nous apprend à lâcher prise. À pas se prendre la tête. À savourer les petits plaisirs, même quand le monde part en vrille. Bref, il nous apprend à vivre. À condition d’aimer le bowling et la vodka.

Vous pourriez aimer :

Film rock au cinéma : 10 succès qui ont électrisé les écrans

Film rock au cinéma : 10 succès qui ont électrisé les écrans

Les Eagles : retour sur leur influence indélébile dans le rock américain

Les Eagles : retour sur leur influence indélébile dans le rock américain

Film Joker : que dit vraiment Joker sur notre époque ?

Film Joker : que dit vraiment Joker sur notre époque ?

Inception de Christopher Nolan ressort 15 ans après dans une version ultime !

Inception de Christopher Nolan ressort 15 ans après dans une version ultime !

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pourquoi, 20 ans après, c’est toujours un chef-d’œuvre

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pourquoi, 20 ans après, c’est toujours un chef-d’œuvre

Aerosmith : l’évolution d’un des groupes de rock les plus emblématiques

Aerosmith : l’évolution d’un des groupes de rock les plus emblématiques