Sorti en 1982, Pink Floyd: The Wall est l’adaptation cinématographique du mythique album éponyme paru trois ans plus tôt. À la réalisation, Alan Parker — déjà salué pour Midnight Express, Fame ou Birdy — orchestre un long-métrage radical et sans dialogues, porté uniquement par la musique du groupe et le scénario introspectif de Roger Waters. L’univers visuel, quant à lui, doit beaucoup aux séquences animées hallucinées de Gerald Scarfe, dont l’esthétique marquera durablement les esprits. Plongée dans un cauchemar rock, entre délire psychédélique et critique sociale : voici l’histoire d’un film culte, dérangeant et inclassable.

La genèse

En 1977, lors d’un concert de Pink Floyd à Montréal, Roger Waters crache sur un fan qui n’écoute pas ses paroles. Waters a beau être un homme antipathique et caractériel, c’est aussi une personnalité hyper-sensible, socialiste engagé et humaniste convaincu, qui est immédiatement horrifié par son propre geste.

Son arrogance de rock star ainsi que la vénération et l’aveuglement de son public vont lui inspirer l’idée d’un mur invisible séparant le groupe de son public : l’un vient prêcher un message et gagner de l’argent et l’autre veut des pétards, des bières et des filles quitte à en oublier totalement la musique. Waters mettra à peine deux ans pour composer une œuvre-phare pessimiste, où la relation entre public et musicien est un jeu de dupes.

Waters va encore plus loin : il se pourrait même qu’un autre groupe monte sur scène à la place de Pink Floyd et profère des horreurs fascistes sans que personne ne s’en aperçoive. Il imagine alors un show révolutionnaire : au fur et à mesure que progresserait le concert, un mur serait construit devant le public. Un faux groupe avec des masques du Floyd jouerait la première chanson en playback, histoire de mettre tout le monde mal à l’aise.

Une captation rare de 1980. On appréciera le tee-shirt de Roger Waters : c’est le numéro 1 !

Après l’entracte, l’inimaginable se produisait : le groupe restait caché du public jusqu’à la destruction du mur. De nombreux effets spéciaux et la projection des films de Scarfe permettaient au public de ne pas partir en fuyant un groupe invisible. Backstage, l’ambiance est glaciale. Waters qui a écrit un plaidoyer sur la communication entre êtres humains est incapable d’appliquer ses préceptes. Le climat est détestable, Waters, à fleur de peau, ayant humilié ou détruit toutes les personnes qui le côtoient.

The Wall, le show, ne sera représenté qu’une dizaine de fois aux Etats Unis, en Angleterre et en Allemagne encore non réunifiée, où forcément la chute du mur prend une autre signification. Waters donnera d’ailleurs au moment de la réunification ( en 1990) une émouvante représentation sur la Postdamer Platz. Pour l’heure, nous sommes dans les années 80 et logistiquement autant que financièrement, transporter partout dans le monde un mur démontable est impossible. La décision de tourner un film pour donner de l’image à la bonne parole de Waters est prise.

Lorsque un tube à la rythmique disco vire au nihilisme punk à l’écran !

The Wall : Du disque au cinéma

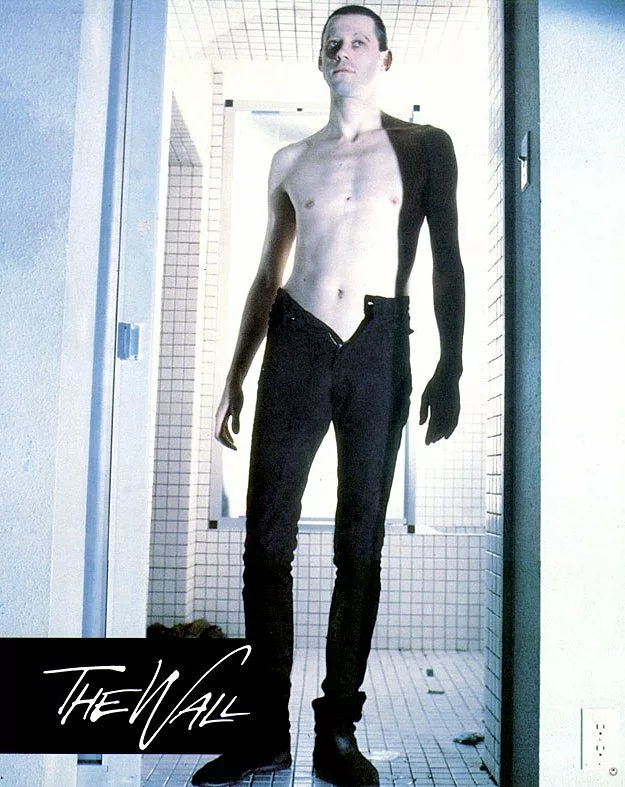

Le tournage est épouvantable. Waters, émotionnellement instable, tyrannise Alan Parker qui ne compte pas apprendre d’un bassiste mégalomane comment tourner son film. De son côté, le musicien sait qu’il tient là l’œuvre de sa vie et est incapable de déléguer. Il ambitionne même de jouer le rôle principal avant de réaliser que ses talents de comédien risquent de faire fuir le public. Bob Geldof, futur star du Live Aid, jeune punk détestant Pink Floyd (il confie son aversion pour le groupe à un taxi, conduit par…le frère de Roger Waters!) , est alors recruté; son interprétation traumatisera tous les adorateurs du film.

Toujours pisse-vinaigre, Waters boudera l’avant-première à Cannes en déplorant ne pas avoir le Final Cut. Ceci sera d’ailleurs le nom du dernier album du groupe où Waters s’auto-représentera poignardé dans le dos, des bobines de films dans les bras… Lors de la sortie de The Wall en DVD, il déclarera déplorer que le film ne reflète pas son sens de l’humour. Une déclaration complétement absurde quand on sait la tristesse de ce disque. L’homme ayant la rancune tenace, ne fera aucune déclaration publique à la mort de Parker…

Le pivot du film : Confortably Numb, bien sûr !

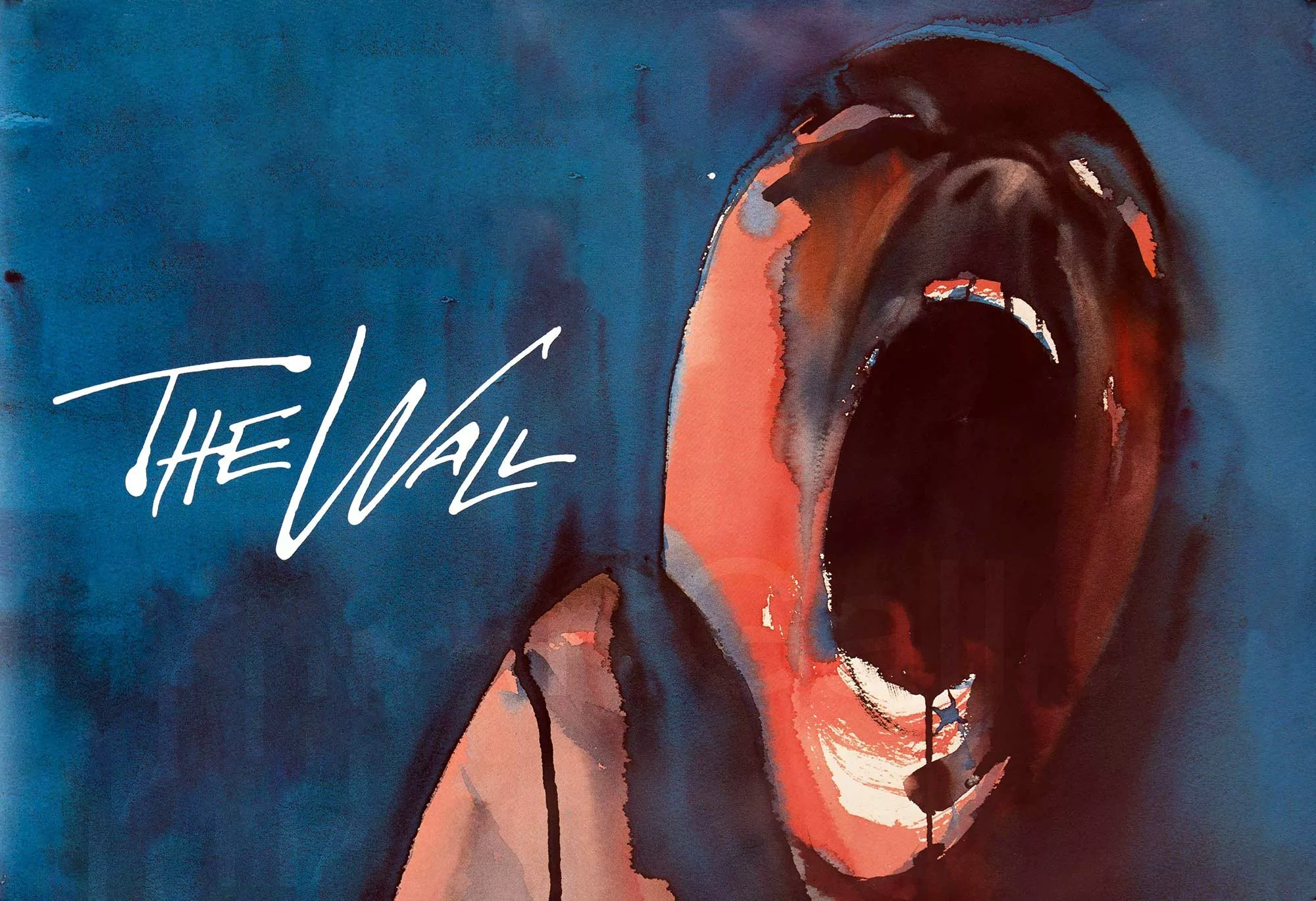

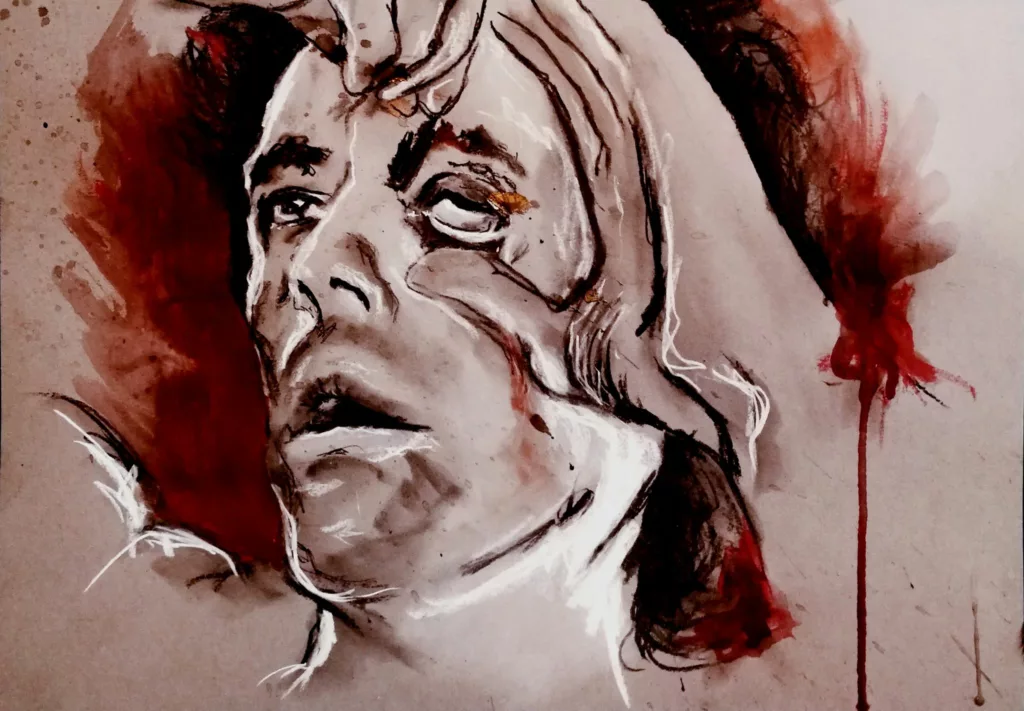

Le groupe n’apparaîtra pas dans The Wall. Ce sont les animations de Gerald Scarfe qui tiendront la vedette. Scarfe vient du monde du journalisme, il publiait des caricatures politiques pour la presse et a tâté également de l’animation. Outre les iconiques marteaux qui marchent, le professeur qui passe les enfants au hachoir, le visage hurlant façon Munch sur l’affiche, Scarfe élabore tout le visuel de l’œuvre que ce soit sur disque, en live ou au cinéma.

Pink qui se noie dans sa piscine ou amorphe devant sa TV dans un champ de ruines ? Sa transformation sur « Confortably Numb » ? La chorégraphie de « Another Brick in The Wall » ? Tous ces moments cultes avaient déjà été dessinés par Scarfe en story-board à l’époque où il a coécrit le scénario avec Waters. Alan Parker reconnaîtra que le propos du film consistera à adapter son délire visuel, ce qui en fait presque une bande dessinée à l’écran ! Ses contributions animées sont magnifiques : les fleurs qui baisent (le pivot du film selon Alan Parker) rappelant, comme le chantait Gainsbourg, que l’amour physique est sans issue, la bouleversante séquence de « Goodbye Blue Sky » où Scarfe évoquant la terreur des civils pendant les guerres, et bien-sûr le procès psychotique qui clôt The Wall.

Waters chante comme un damné, les séquences animées sont d’une noirceur irrespirable, la guitare de David Gilmour hurle de désespoir, le héros sombre dans la folie… le tout largement arrosé de violence ! « The Wall » est un cri de haine dont on ressort profondément ébranlé, le moral en berne. Alan Parker raconte qu’à la projection cannoise, la violence de The Wall fut telle que Spielberg, futur réalisateur du Soldat Ryan se tourna vers lui, traumatisé, en lui demandant : « What the Fuck was that ? » Il est vrai que jamais auparavant le dessin animé, trusté par Disney, n’avait été saturé d’images si crues.

Eloignez les enfants !

The story so far…

Roger Waters confiera par la suite n’avoir jamais été si proche du suicide. Selon que l’on regarde The Wall comme le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut y voir aussi bien une leçon d’humanisme tordue qu’un appel au suicide. The Wall permet en tout cas au public d’avoir une représentation claire de l’histoire que Waters voulait raconter et à laquelle personne n’avait rien compris sur disque. Il s’agit du cauchemar éveillé de Pink, jeune star du rock mélangeant les biographies de Waters mais aussi du fondateur du groupe, Syd Barrett, qui sombra dans la schizophrénie. Toute la discographie du groupe sera hantée par la maladie mentale dans toute son horreur, bien loin des idéaux romantiques existant au sujet de l’aliénation mentale.

Pink/Bob Geldof, est donc une star du rock cloîtrée dans sa chambre. Plongé en pleine mélancolie, il revoit sa vie défiler et sombre dans la folie tandis que The Wall s’ouvre de manière grandiose : Alan Parker superpose la sauvagerie d’un concert de rock à une scène de guerre où le père de Pink meurt, explosé par un missile ! Notre héros orphelin ne connaîtra de lui qu’une photo dans un album de famille.

The Wall épluche ce qui fait l’identité d’un homme, ou plutôt ce qui la défait : un père mort, une mère possessive, une femme infidèle, un professeur l’ayant humilié enfant, la drogue et le rock’n’roll. Pour se protéger de toutes ces blessures, Pink devient confortablement paralysé, c’est à dire que chaque expérience traumatique devient une pierre de plus dans le mur de sa vie, construit autour de ses émotions pour ne plus souffrir.

Entre Syd Barrett et David Bowie !

Pendant les 3/4 de The Wall, Pink est montré comme un pauvre type à la vie déprimante. La plongée dans sa psyché tourmentée permet au public de prendre la douleur du héros en pleine poire. Pink, prostré devant des films de guerre, passe de la crise de nerf à la supplication tel un enfant abandonné. Et puis, tout bascule. Pink se métamorphose et donne un concert sous un drapeau nazi en exhortant son public à des actes violents et à la guerre civile. Et les conséquences de ses paroles, dans l’Angleterre de Thatcher prédisposée à chercher les boucs émissaire de la crise économique, dépassent complètement ses prévisions. Pink réalise que les choses ont été trop loin. Il s’imagine alors jugé par tous les acteurs de sa vie qui le condamnent à détruire le mur et à affronter le monde plutôt que de s’en cacher…

Au delà de sa critique féroce du monde du rock et de l’entertainement, il est possible de voir en The Wall une œuvre philosophique incroyablement riche. Pink a transformé sa souffrance en cachot, sa frustration en haine, son désarroi en aveuglément. The Wall le montre constamment naître et renaître : il est d’abord un enfant orphelin, puis une victime qui se déguise en bourreau et enfin, un accusé qui décide d’affronter ses juges. Lorsque le mur tombe, la fin est ouverte : Pink est-il devenu si maboul qu’il en meurt ? Ou, le mur tombé, va-t-il pouvoir reprendre une vie normale ? Waters, a toujours dit qu’il préférait la seconde option.

The Wall, le film : l’éducation selon Roger Waters

L’humanisme façon Roger Waters

Durant ces 90 minutes stressantes, Waters dresse la liste de tout ce qui peut asservir l’homme : la guerre, les relations parents-enfants, l’éducation anglaise, la société du spectacle et le sexe. « Another Brick in The Wall » qui hurle à l’Etat de foutre la paix aux gamins, sera un hymne dans l’Afrique du Sud de l’Apartheid.

Le héros de « The Wall » n’est pas sans rappeler un certain Adolf Hitler ! Comme le responsable de la Shoah et de la deuxième guerre mondiale, Pink est un type misérable avec une vie misérable qui pourrait être pitoyable s’il ne se servait pas de sa souffrance pour asservir son prochain. Derrière toute la bile de son message, les propos de Waters sont étrangement altruistes : il s’agit pour lui de montrer les dangers de notre société qui sait si bien fabriquer les tyrans de demain. Il rejoint ainsi le propos d’Alice Miller, qui dans « C’est pour ton bien » (1985) montrait que tous les tyrans du 20ème siècle avaient été des enfants battus ou malheureux.

« The Wall » place l’homme au centre du monde après les ravages de la guerre. Une société où l’oppression transforme les victimes en bourreau. « The Wall » questionne chacun d’entre nous sur notre responsabilité morale et notre souveraineté individuelle : tous ces soldats tombés pour la démocratie au vu de la montée du nationalisme et de l’individualisme seraient morts pour rien ? Hanté par la culpabilité, Waters pleure à la fois son père et le sacrifice inutile de la vie humaine aux pieds d’une société vampire. Une société qui condamne la violence tout en s’en nourrissant.

La justice est un cul !

Un mot encore sur les dessins de Scarfe. Celui-ci réussit le tour de force d’être à la fois d’une poésie bouleversante (la séquence où un homme nu en position foetale se transforme en feuille morte errante sur la brise de la folie) et d’une cruauté grinçante tel l’aigle britannique arrachant la vie de ses citoyens. Ses séquences animées complètent autant le récit qu’elles le supplantent. Il est possible en effet d’en apprécier la teneur sans s’intéresser au reste de l’histoire.

Alors que Roger Waters vient d’achever sa tournée d’adieu controversée, le film de 1982 reste une attaque totale de tous nos sens. Accusé de n’être qu’un long vidéo clip pompeux et moralisateur, « The Wall » reste une œuvre unique qui mérite d’être vue. Via l’art populaire, Roger Waters délivrait une fable existentialiste et sociologique qui nous invite, après des cris, de la colère et du sang, à laisser notre enfant intérieur mourir pour renaître en tant qu’homme responsable, adulte et libre.

La scène la plus éprouvante du film par Ed Illustratrice