Kid A n’est pas un disque. C’est une faille sismique. Un point de rupture dans la carte sonore du monde. Vingt-cinq ans après sa sortie, on l’entend encore vibrer sous la peau du rock. Un album sans compromis, sans sourire, sans concession. Une tempête froide qui, en octobre 2000, a pulvérisé les certitudes d’un genre et réécrit le code génétique de la musique moderne. Radiohead, alors au sommet de sa gloire, a choisi la fuite, la défiguration, le silence. Résultat : un chef-d’œuvre glacial, visionnaire, d’une étrangeté si totale qu’il a fini par devenir culte.

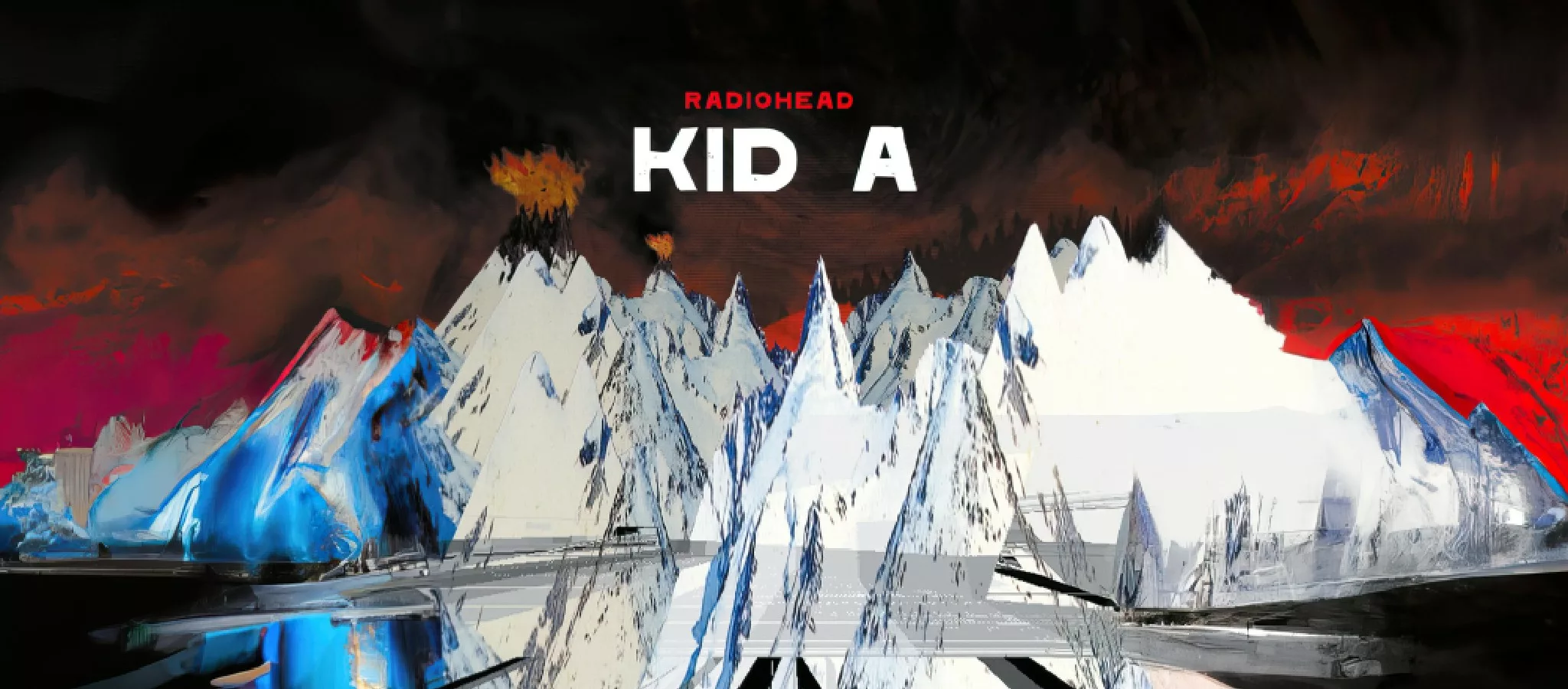

Radiohead – Kid A, 25 ans plus tard, la beauté du bug – Tirage photo Radiohead

Après le succès monumental d’OK Computer, le groupe est au bord du gouffre. Trop d’interviews, trop de bruit, trop d’attentes. Thom Yorke est lessivé. Les mots lui pèsent, la guitare l’écœure, la célébrité l’étouffe. Il ne veut plus écrire de chansons, il veut oublier comment on fait. L’idée même de “rock” lui paraît obsolète. Pendant ce temps, le reste du groupe cherche un moyen de survivre à l’impasse : fuir la répétition, désapprendre. Alors Radiohead décide de se réinventer. D’abandonner les structures, les refrains, les solos. De tout faire autrement.

Les sessions d’enregistrement, étalées entre 1999 et 2000, ressemblent à un long épisode d’amnésie volontaire. Le groupe s’éparpille : un studio à Paris, un autre à Copenhague, puis des sessions fantômes dans l’Oxfordshire. On enregistre des fragments, on détruit, on recommence. Ce n’est plus un groupe, c’est un laboratoire. Chaque instrument devient matière malléable. La guitare est filtrée jusqu’à se dissoudre.

La batterie devient un battement d’air. Les synthés remplacent les respirations humaines. Jonny Greenwood manipule des ondes Martenot et des modules analogiques ; Ed O’Brien trafique les guitares pour les faire ressembler à des cris étouffés ; Colin Greenwood bâtit des basses comme des souterrains. Thom Yorke, lui, s’efface. Il ne chante plus : il s’évapore. Sa voix devient texture, échantillon, souffle spectral.

Le producteur Nigel Godrich supervise ce chaos avec une patience quasi bouddhiste. Il trie, isole, canalise les accidents heureux. L’enregistrement devient sculpture : on empile, on rature, on détruit pour trouver la beauté dans le vide. Le résultat, c’est Kid A, un disque sans repère, sans visage, mais d’une cohérence absolue.

Dès les premières secondes d’Everything in Its Right Place, tout est dit. Un piano électrique tourne en boucle, un mantra de quatre accords. Yorke répète des fragments de phrases incompréhensibles, sa voix se répercute sur elle-même, se dédouble, se perd. La musique semble tourner en rond, mais elle s’enfonce.

On entre dans une hypnose sonore. Ce morceau, c’est une porte d’entrée dans un autre espace . Le titre suivant, Kid A, plonge dans un univers glacial. Une voix déformée chante comme un clone fatigué. Pas de batterie, pas de guitare : seulement des textures synthétiques qui respirent à la place des hommes. Puis The National Anthem déboule comme un tremblement : une basse cyclique, animale, qui tourne jusqu’à l’obsession. Autour, une fanfare de cuivres éclate en free jazz contrôlé, le chaos organisé d’un monde à bout de nerfs.

Le titre suivant, Kid A, plonge dans un univers glacial. Une voix déformée chante comme un clone fatigué. Pas de batterie, pas de guitare : seulement des textures synthétiques qui respirent à la place des hommes. Puis The National Anthem déboule comme un tremblement : une basse cyclique, animale, qui tourne jusqu’à l’obsession. Autour, une fanfare de cuivres éclate en free jazz contrôlé, le chaos organisé d’un monde à bout de nerfs.

How to Disappear Completely agit comme une suspension. Les cordes y sont des nappes de brume, la guitare y devient transparente. Yorke murmure sa volonté d’effacement : ne plus être là, ne plus ressentir. C’est le cœur battant de l’album, le moment où le désespoir devient sublime. Puis tout replonge dans le brouillard : Treefingers est pure ambient, une dérive sans mot ni rythme. Optimistic, fausse respiration rock, sonne comme un souvenir de vie antérieure. Et quand arrive Idioteque, tout explose. Beat électronique glitché, tension permanente, texte apocalyptique scandé comme une alerte.

C’est l’un des morceaux les plus visionnaires de l’histoire moderne : panique climatique, effondrement, peur systémique. En 2000, c’était une prophétie. En 2025, c’est un constat. Le disque se clôt sur Motion Picture Soundtrack, un adieu sans pathos. Un orgue, une harpe, un dernier souffle. Comme si le monde s’éteignait dans une lumière blanche. Rien ne suit : seulement le silence.

À sa sortie, Kid A divise. Les fans crient à la trahison. Les critiques ne savent pas s’il faut s’agenouiller ou hurler. On parle de suicide commercial, d’élitisme, de folie. Et pourtant, sans single, sans promo, l’album entre directement numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Radiohead a fait ce que personne n’avait jamais osé : disparaître en pleine lumière.

Les années passent, et Kid A se métamorphose en mythe. Ce qui paraissait glacial devient lumineux. Ce qui semblait inaccessible devient familier. L’album est réévalué, célébré, canonisé. Pitchfork le sacre meilleur disque des années 2000. Rolling Stone le place dans les 50 albums les plus importants de tous les temps. Des artistes de tous horizons — Kanye West, Bon Iver, James Blake, Billie Eilish, Arcade Fire — le citent comme une révélation. L’onde de choc traverse les décennies. Après Kid A, la musique n’a plus de frontière. Le rock absorbe l’électro. La pop s’autorise la dissonance. L’expérimentation devient sexy.

Kid A n’a pas seulement changé Radiohead, il a changé la manière dont on écoute. Il a appris à une génération que le silence a du poids, que la tension vaut mille refrains, que l’imperfection peut être plus humaine que la virtuosité. Il a ouvert la voie à une esthétique de la fragilité, de la lenteur, du doute.

L’héritage est colossal. Le minimalisme de James Blake, la froideur de The Weeknd, la spiritualité synthétique de Bon Iver ou même la noirceur feutrée de Billie Eilish : tout ça naît quelque part dans l’ombre de Kid A. C’est aussi l’album qui a légitimé l’électronique dans la sphère rock, rendu les textures ambient grand public, et prouvé qu’un disque pouvait être politique sans slogan. Kid A, c’est la révolte par la forme.

En 2021, Radiohead a célébré ses vingt ans avec Kid A Mnesia, réédition qui regroupe Kid A, Amnesiac et des inédits. Un projet immersif — exposition interactive, artbooks, versions alternatives — qui montre que ces deux albums formaient un même organisme. Les morceaux rejetés, les boucles oubliées, les chutes de studio : tout y vit encore. Kid A Mnesia a révélé ce que beaucoup pressentaient : que Kid A n’était pas un disque isolé, mais un continuum, un processus vivant.

L’esthétique visuelle imaginée par Stanley Donwood et Yorke prolonge cette expérience. Les montagnes fractales, les paysages glacés, les couleurs froides racontent le même monde : un univers où la nature et la machine se confondent. La pochette n’est pas une illustration, c’est une topographie sonore. Le visuel devient musique, la musique devient image.

Mais au-delà de sa forme, Kid A reste avant tout un manifeste existentiel. Il parle de solitude, de déracinement, de technologie, d’aliénation. C’est un disque sur le déséquilibre, sur la peur moderne, sur la perte de soi dans le bruit. En 2000, il semblait abstrait. En 2025, il est littéral. Nous vivons dedans. Chaque battement d’Idioteque résonne dans nos écrans, chaque soupir d’Everything in Its Right Place s’entend dans nos casques saturés d’algorithmes. Kid A avait vu juste : la machine finirait par nous imiter.

Et c’est sans doute pour ça qu’il est resté culte. Parce qu’il ne parle pas d’un moment, mais d’un état du monde. Parce qu’il ne cherche pas à convaincre, mais à déranger. Parce qu’il est à la fois humain et inhumain. Parce qu’il est beau comme un bug. Radiohead a pris le risque que peu d’artistes osent : tout perdre. Ils ont mis à mort leur propre succès pour renaître ailleurs. Ce geste, ce saut dans le vide, reste l’acte fondateur de leur légende. Dans un paysage musical obsédé par la validation, Kid A est un non. Un refus. Une main tendue vers le néant. Et c’est ce non qui continue de nourrir des générations d’artistes.

Le plus fascinant, c’est que malgré sa froideur apparente, Kid A est profondément émotionnel. Il contient plus de mélancolie, de peur et de douceur qu’un millier d’albums prétendument “authentiques”. Son humanité est cachée dans les interstices, dans les respirations, dans les silences. C’est un disque de chair numérique. Un paradoxe parfait. Alors pourquoi, vingt-cinq ans plus tard, continue-t-on d’en parler ? Parce qu’on n’a toujours pas fini de l’écouter. Kid A ne livre pas de vérité. Il ne se résout pas. Il n’a pas de fin. C’est une œuvre qui se régénère à chaque écoute, qui change avec nous. Un organisme. Une mémoire.

Et si le rock a longtemps cherché à sauver le monde, Kid A a eu le courage de le regarder s’effondrer, sans détourner les yeux. Il ne cherche pas à consoler. Il témoigne. Il transforme la peur en beauté. Il fait du vide un refuge. Vingt-cinq ans après, on l’écoute encore comme un message radio venu d’une planète éteinte. Et, dans ce signal froid, il y a quelque chose de vivant. Une promesse, peut-être. Celle que la musique, même quand elle s’efface, peut encore tout dire.

1. Pourquoi Kid A de Radiohead est-il considéré comme un album culte ?

Parce qu’il a redéfini les règles du jeu. Sorti en 2000, Kid A n’a pas seulement brisé la structure du rock, il a redessiné sa carte génétique. En effaçant la guitare, en disloquant la voix, en laissant les machines respirer, Radiohead a renversé le mythe du groupe « rock sauveur ». Ce disque refuse l’évidence, fuit le hit et embrasse l’abstraction. Son côté hermétique, son esthétique glaciale, sa profondeur émotionnelle en ont fait un objet de fascination. Il n’a jamais cherché à plaire, et c’est ce refus qui l’a rendu immortel. En 25 ans, il est devenu un repère : le moment où la pop moderne a admis que la dissonance pouvait être sublime.

2. Dans quel contexte Radiohead a-t-il enregistré Kid A ?

Le disque a germé dans le chaos. Après OK Computer, Thom Yorke est au bord du burn-out : saturation médiatique, rejet du rock, crise d’identité. L’enregistrement, étalé entre 1999 et 2000 à Paris, Copenhague et Oxfordshire, se déroule dans un climat tendu, quasi clinique. Le groupe expérimente à l’aveugle : ils composent par fragments, détruisent les chansons traditionnelles, manipulent des sons numériques, samplent du jazz ou du classique. Nigel Godrich, le producteur, joue le rôle de guide spirituel. Résultat : un album sans repères, mais cohérent dans son vertige. Un disque né de l’épuisement, transformé en renaissance.

3. Quels sont les morceaux les plus emblématiques de Kid A et pourquoi ?

Plusieurs titres cristallisent la révolution sonore de l’album. Everything in Its Right Place ouvre sur une boucle hypnotique, mantra de désorientation parfaite. The National Anthem installe un chaos jazz explosif sur une basse hypnotique. How to Disappear Completely déchire le cœur : l’abandon, la fuite, la dissociation. Idioteque, apocalyptique et dansant, anticipe l’urgence climatique et la paranoïa technologique. Enfin, Motion Picture Soundtrack clôt le disque sur une élégie funèbre, presque céleste. Ensemble, ces morceaux forment un monde entier, entre vertige numérique et humanité blessée.

4. Pourquoi Kid A a-t-il autant divisé à sa sortie ?

Parce qu’il a trahi toutes les attentes. En 2000, Radiohead était censé livrer le successeur « logique » d’OK Computer, un album plus grand, plus accessible. À la place, ils ont sorti un disque opaque, froid, quasi instrumental. Les fans se sont sentis perdus, les critiques perplexes. Mais ce rejet faisait partie du projet : Yorke voulait justement provoquer une rupture, briser le lien confortable entre groupe et public. Ce refus du consensus a donné naissance à une œuvre qui s’est révélée visionnaire. Ce que beaucoup ont pris pour une chute était en fait une mue.

5. Comment Kid A a-t-il influencé la musique du XXIᵉ siècle ?

L’onde de choc de Kid A traverse tout le XXIᵉ siècle. Après lui, la séparation entre rock, électronique et pop s’effondre. Des artistes comme Kanye West, James Blake, Bon Iver, Billie Eilish, ou encore Burial reconnaissent son influence. Il a imposé la texture, le silence et le vide comme éléments musicaux à part entière. Il a aussi légitimé la complexité dans la pop : on pouvait être expérimental et populaire. En somme, Kid A a enseigné que le mystère vaut mieux que la complaisance. Il a transformé la peur du changement en manifeste artistique.

6. Quelle est la signification du titre Kid A ?

Le titre reste volontairement ambigu. Thom Yorke n’a jamais livré d’explication claire — et c’est le cœur du mystère. Certains y voient une référence au « premier enfant cloné » : Kid A serait l’incarnation du futur déshumanisé, un symbole de notre rapport à la technologie. D’autres y lisent une allégorie de la perte d’innocence, le « premier être post-humain ». Ce flou sémantique est volontaire : Kid A est moins un concept qu’une sensation. Il évoque un monde où l’humain et la machine fusionnent sans se reconnaître. C’est le son d’un futur négligé.

7. En quoi l’esthétique visuelle de Kid A est-elle importante ?

L’univers visuel conçu par Stanley Donwood et Thom Yorke est indissociable du disque. Les montagnes glacées, les paysages apocalyptiques, les dégradés bleu-blanc évoquent la désolation et la pureté à la fois. Chaque image fonctionne comme un prolongement du son : froide, minimaliste, fracturée. La pochette n’est pas décorative, elle fait partie du récit. Donwood et Yorke ont créé un monde parallèle où la nature et la technologie s’effondrent ensemble. Cette cohérence entre son et image a influencé des générations d’artistes, jusqu’à faire de Kid A une œuvre totale.

8. Quelle était la démarche artistique de Radiohead avec Kid A ?

C’était un rejet du confort, une quête de désintégration créative. Radiohead voulait effacer tout ce qu’ils maîtrisaient. Le groupe refusait de “faire un OK Computer 2”. Ils ont déconstruit leur propre langage pour en inventer un autre. Thom Yorke voulait “ne plus être le chanteur”, Jonny Greenwood “ne plus être le guitariste”. Ce désir d’effacement a ouvert la porte à la création pure : sans ego, sans schéma. Kid A est l’expression d’un groupe qui préfère se perdre que de se répéter. Une œuvre de fuite devenue acte de foi.

9. Pourquoi Kid A reste-t-il si actuel en 2025 ?

Parce qu’il parlait déjà de nous avant qu’on existe vraiment. L’isolement numérique, la surcharge informationnelle, la perte de sens collectif, la froideur technologique — tout est là, dès 2000. L’album pressent notre époque : un monde hyperconnecté mais émotionnellement vide. Ses sonorités froides, ses voix distordues, ses textes fragmentés sont devenus la bande-son de la modernité. Kid A ne vieillit pas : il s’adapte, il respire, il prédit. C’est un disque-écho, une œuvre qui se recharge à chaque génération de chaos.

10. Comment écouter Kid A aujourd’hui pour en saisir toute la portée ?

Il faut l’écouter comme une expérience, pas comme un album de rock. L’idéal : la nuit, au casque, volume modéré, en continu. Laisser les morceaux s’enchaîner sans interruption. Oublier les refrains, les structures, les attentes. Kid A ne se “comprend” pas : il s’éprouve. C’est un voyage sensoriel, une méditation sur la confusion. À chaque écoute, un détail surgit : une texture, un souffle, une voix qu’on n’avait pas perçue. C’est un disque qui t’écoute autant que tu l’écoutes. Un miroir sonore de notre époque.